康熙十二年(1673年),由于康熙皇帝玄玄玄在撤退下,鎮守望雲貴的平熙王武三桂不想失去既得利益,輕松到當年11月27日,雲南巡警朱國志在昆明市區被殺,自稱是大明天在馬達元帥的征召下,于是明山海關總長, 剪辮子換成穿漢服,旗幟上加白,自稱明崇廷皇帝朱子瑜三皇在軍隊中,為明朝複仇出兵,并發文,向世界表達,正式豎起大旗示反。

當時,吳三桂下有吳英玉、吳國貴、夏國祥、胡國柱、馬寶、王平軒等百名老兵,精銳軍人20萬,加上他壟斷的雲貴日久,積攢廣場,富國富國。他怎麼能放棄這一切不容易得到的,回到遼東成為一個富有而無能為力的人,包括那個戲弄太陽的退休老将軍?雖然吳三桂一直對自私自利的疏忽退縮,那隻是裝模作樣,馬的生活,反複無常的他傲慢地認為清朝不敢急于取下他的印章,康熙雖然世界已經來到了世界,昂貴的上天,但他隻是一個乳白色的惡臭不凍的熊孩子, 基于不穩定,那一年随着杜熙進海關掃除的八面旗幟将相繼逝去,滿滿的孟子将星光凋零,環顧世界,沒有人能與平溪王這匹勇敢的精英馬作戰。

但康熙雖然年輕,但非同尋常的庸俗一代,背後是孝順的皇太後的全力支援,是以要大力行動,絕不用水拖泥。從曆史上看,康熙經過一番慎重的考慮,最後對公衆,做出了一個決定:

"玉珍長期把握重兵,像人體一樣,如果不是早點搬走,為什麼以後?"

是以,該獎項被撤回。吳三桂看到撤軍是鐵的事實,是不可改變的,于是冒着反清怒的幌子增兵的風險。吳三桂提出軍隊叛亂,平南王尚欣(父親仍然受歡迎)和景南王耿景中(父親耿仲明)等人已經開始回應,戰争前後共9年。曆史稱之為"三者的混亂"。

戰争初期,吳三桂因為早日預謀,準備充分,是以主動以雲貴為後方,王平軒從貴州進攻四川,另一條出路走出貴州進攻湖南,如破竹等,一個接一個地攻占許多重要城鎮。因為突發事件,準備不足,清軍受挫,有的将領棄城逃,有的害怕老虎等敵人,不敢去打仗,有的幹脆倒下了吳三桂。短短半年時間,除了雲南、貴州的巢穴、四川、湘、桂三省紛紛淪陷,五個省全部落入吳三桂之手。而這一次,耿景忠回應吳三桂,在福建升旗,軍隊反清。

吳三桂軍走出雲南後一路沖進風暴,一路殺至全省,德克幾個省、清庭震撼,匆匆調兵,南下敵。

吳俊連軍、馬長江很快喝,與清軍在荊州、濮陽、武昌、宜昌一線對峙,持守。

清軍會英俊不敢過河進攻,而是要按照城中自己的防禦。這時,一個部委會向吳三桂建議,軍隊要迅速向長江強行推進,全面進攻北岸,互不接觸,配合,隻有按照城裡自保清軍,才能取勝。經過中原、北京的直接混搭,大獲成功。也有人建議,軍隊沿江東岸,攻克南京,守住運河,切斷運輸,進入可攻、撤退能守衛、處境試險、邊路。吳三桂雖然可以打好仗,但是是一個心胸寬廣的皮夫,他出軍對抗清朝,卻不願意在失去既得利益後被撤軍,和大明江山社會有什麼關系,沒有半挂不住的金錢關系。加上他也非常擔心北京師人質的長子吳英雄的生命處于危險之中,滿懷幻想的康熙會和他說話,是以一直猶豫不決,無法接受手下的正确建議。

吳三桂喝長江,軍隊長期滞留在湖南、湖北,沒有趁北進的勢頭,而是分兵攻占四川、江西、陝西等地。也正是因為他第一隻滑鼠在兩端,遭受損失,才錯過了優秀的戰士。

康熙十三年(1674年),康西迪聽說武三桂在節勝的情況下守衛光月州湖,既不北,也不向東,很有可能有守衛雲桂的基礎,占領南方的幾個省份,作為條件和清朝談的意圖。為了表明他徹底反抗叛亂的決心,年輕的康西迪下令逮捕并監禁吳三桂的兒子吳英雄和他的孫子吳世軒。

據記載,遠在湖南的吳三桂聽到壞消息,也傷心驚慌失措,甚至歎了口氣:

"賢鎮少年,敢這麼做?"決定已經做出"!

此時,吳三桂決心與清朝徹底決裂。此時,清軍已經從最初的混亂狀态中恢複過來,蒙古北部察爾圖的混亂已經平息,大批精銳戰士得以南下集結,戰局悄然出現轉機。吳三桂因為長期猶豫不決,失去了一次大好的機會,最終再也沒有得到過這樣千載難逢的機會。康熙安撫陝西和甘省長王福辰,再利用漢軍将領,操作帷幕,排程方正,而吳浚不再具有昔日的威望,不僅軍心散去,反而逐漸失去了戰鬥精神。對于吳三桂來說,情況已經走下坡路。

康熙17年(1678年)清軍轉攻,背靠背收複浏陽、平江等地,吳三桂在水軍将領林興渚擊敗湘潭,随後率領水手向清朝投降。

這時,吳三桂已經将近七十歲,被吊死的老人,而且身患重病,身體越來越虛弱,看到軍旅劣勢,他到了今天,他迫不及待地在今年三月在衡州(今衡陽)登基,稱帝,換成橫州為定天府, 定下國名為周、年昭武,設立文武百官,最後硬過皇帝瘾。

随後,他宣布取消憤怒的口号,身穿黃色長袍,接受百名官員的祝賀。他最終暴露了自己的本性和野心,是以變得更加不受歡迎,許多士兵要麼被降職,要麼反對他所謂的皇帝,要麼以同樣的速度離開。僅僅五個月後,大周皇帝就病逝世。他所建立的一周很快就分崩離析了。

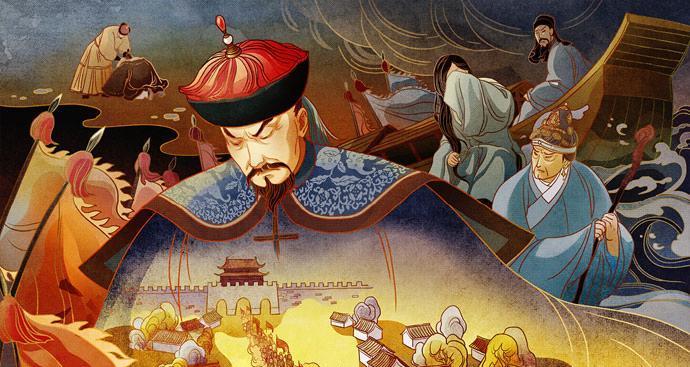

來自網絡的插圖