畢竟,"零食世界的頂端",我們站着。

很快,一個新的問題來了,生的炸面包是從哪裡來的?為什麼蕭楊生炒餡餅和大鍋春餡餅總是在彈劾畫面中争吵?

關于上海生炒的起源,媒體報道最多的是大鍋泉的前身羅春閣。

達聚春的第二代繼承人沈雙龍在2010年告訴《新聞晚報》:"上海最早的生油炸店應該是在20世紀20年代在江蘇丹陽的創始人洛春格創立的。"

到1932年,羅春閣創始人的侄子唐妙泉開起了新爐子,開了一大盆春花。

根據這個時間架構,許多美食專欄作家推測,上海的生炒面包應該來自江蘇丹陽。

但我們發現這種說法不夠準确。

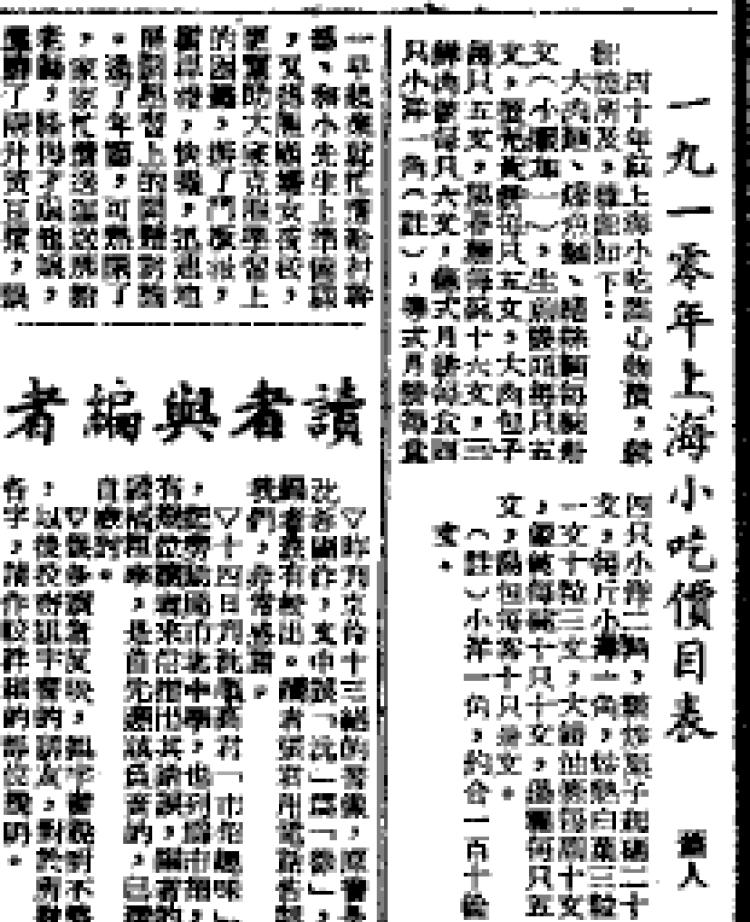

1950年,《新民晚報》刊登了一篇《1910年上海小吃價格表》的文章,記錄了111年前上海的小吃價格。

1950年9月17日《新民晚報》上的一篇小文(右圖)

除了熟悉的大肉鮑魚面絲面、陽春面條糖炒栗子外,還記錄了"生煎面包每五條文字"。

生油炸是100多年前在當地發明的,還是流入的?我們無從得知。

但可以肯定的是,在羅春閣成立之前,生煎面包就已經出現在上海街頭,成為當地的民間小吃。

不過,羅春歌這句話可以追溯到根源。

據介紹,羅春閣創始人來自江蘇丹陽,并一直采用"半毛面條"的方式(薄皮湯汁的小陽生油炸的做法相同)。

這種皮膚薄,腳凍,多汁,面向開放的工藝特色,也被稱為"楊剛"類型。

小楊生炒采用"半毛面條"的做法,生炒開口面朝下。

而羅春歌的"後世代"大盆彈簧是另一種技術——"全發"方式,其特點是臉皮厚、咬腳、少湯汁、開口。

經過80多年的爬行和滾動,這種獨特的工藝早已赢得了"幫派"類型名稱。

大盆彈簧采用"全毛"方式,生煎開口朝上。

現在上海表面的生炒其實是"楊剛"類型占據主流,但"幫"類型并沒有消失。

除了大盆泉,我們還在豫園商城找到了一家叫老宇的店鋪,也是用這種幫派的做法。

老宇正對着九曲橋,專賣生煎的店主叫董泰迪,七八年前,他跟着老一輩的生煎大師李一峰,學會了如何做生炒一年多。

"我學到的是傳統的全毛工藝,面粉酵母豬油白砂糖,揉在一起加水,醒來後臉準備好了,讓生油炸皮比小楊的生煎更厚一點,嘴巴豎起來。

生煎包裝後,放入煎鍋中,加入(生煎)三分之一的高水,轉動鐵鍋使油水混合均勻。

老龍道的生煎遵循幫派的做法,使用"全毛面"過程。

十分鐘後撒上黑芝麻,小火再炒十分鐘,用蒸蒸蒸,當青蔥從鍋裡出來時撒上。

在将蒸鍋放入鍋中之前,底部會是一點蛋清和白芝麻。一鍋芝麻開始爆裂,整個噼裡啪啦的油濺起。

- 完 -

撰稿:李新欣/攝影:李新欣/

編輯:韓小妮 / 寫作筆:哥哥 /

納莫文:陳不搞笑/

版權,未經許可不得轉載

請給我們留言進行内容授權

來源:深思熟慮