我以前聽過一句話:當你覺得有人反對你時,想想三百年後你在哪裡。

總覺得這句話勸說人們放下憤怒的沉思,雖然用心良苦,但卻充滿了陷阱。

隻要一個人活着的某一天,就不能放下存在,是以想想三百年後,也隻是為了改變、珍惜或減輕現在的感覺,甚至影響現在的決定。是以看着這句話,我後來想不起來,但心想,除了現在,我哪兒都去不了,逃避也難免。

三百年是一個完整的數字。三十歲,你有一個孩子,你六十歲有一個孩子,你的孫子有一個孩子,當你九十歲的時候,他們指着照片對他們的孩子說,對他們的孫子說:看,這是你的祖父,曾祖父,曾祖父......他們去你的墳墓聞。但三百年後,所有愛你、知道你名字的人很有可能會死去,不會被記住,而且會真正死去。

《捉鬼敢死隊》是導演大衛·洛(David Lowe)的短篇小說《鬼屋》(Ghost House),作者是伍爾夫(Woolf)。

伍爾夫的鬼魂沒有形态,一對鬼魂,在一對活人住在房子裡的穿梭機裡,關上門廊,打開門,努力回憶自己在尋找什麼,在做什麼,努力在活體積累的記憶中生存下來。

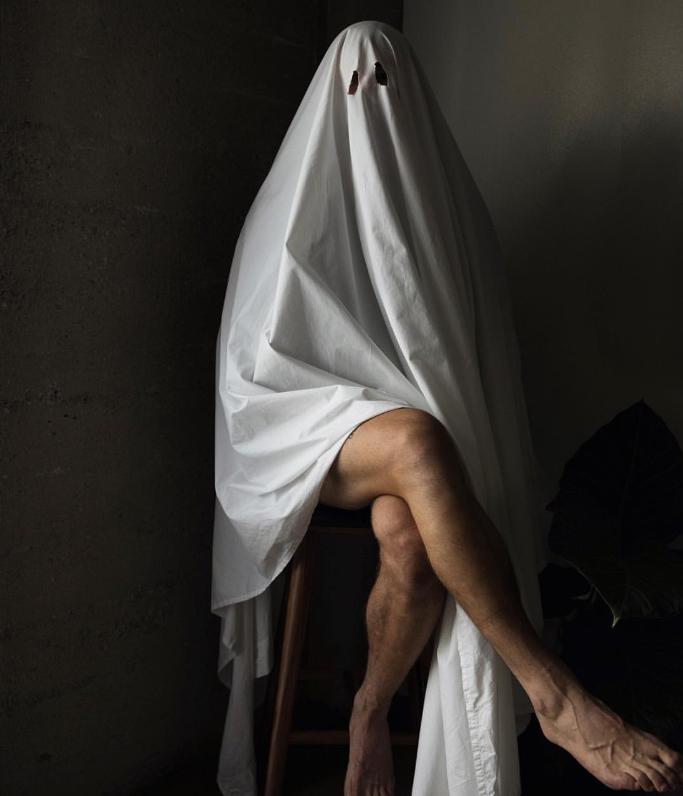

在影片中,風之幽靈變成了一個有着白色床單的角色,帶着半夢半醒的意識去體驗這個世紀的孤獨。導演羅利說,起初他隻是萌生了拍電影的想法,主角會是一個床單鬼,看似在戲弄,卻讓伍爾夫的意識流寫作有了一層皮。

床單作為中介,使鬼魂似乎觸碰,但總是跨越一層距離;

親密關系是戀人之間的關系。伍爾夫在電影中并列為同一對夫婦的活着的夫婦和幽靈夫婦。

小說中生與死之間這一套對立的概念的交換,是當鬼魂看着熟睡的活人時,誰活着,誰死了?這部電影以一個角色的形式呈現。她們還住在一個充滿曆史的房子裡,女人想搬家,男人想留下來。

當争吵結束時,他們決定離開,這名男子因某種原因死亡。他變成了一個幽靈,隔着床單,試圖撫慰那個悲傷的女人,她感到最孤獨的時刻,在她身後幾厘米處。

他看着她哭泣,睡覺,洗澡,洗床單,洗掉他身體留下的氣味。

最後的感覺通過圖像傳達。一旦接近兩者,因為時間的感覺,這種聯系逐漸消失。這一切都通過事物,通過他們曾經共同生活過的房子來表達,因為有一些東西是可以依附的。

房子也是伍爾夫小說的焦點。

被稱為轉換房,有時活夫夫婦在房間裡描述鬼魂在房子裡,有時鬼魂在看睡生活,最後是房子本身。

寶藏是什麼?寶藏是兩個鬼魂互相告訴對方的共同記憶。

這是由房子儲存的共享時間,總是安全的,我們更頻繁地使用"愛"這個詞來指代它,就好像它是一個抽象的過程。

其實,有了事物和空間的參與,時間就是時間。幽靈愛好者記得那裡的花園,閣樓裡的蘋果,當他們在路上發現對方時,他們會經過他們。

在電影中,寶藏被改造成一張小紙,隐藏在門框的縫隙中。

一開始,女主角因為害怕的感覺而笑了起來,她不知道自己為什麼害怕。小時候,她開始,每次搬家,都會在老房子裡留下一張紙條,讓她想記住房子,就像把房子的所有權變成文字一樣。

房子裡擠滿了人,包括她的一部分,總是很安全。

女主角害怕什麼,是死亡嗎?

死亡是從一個州過渡到另一個州的交叉點,就像換工作,搬家,離開一段關系,或者離開一個城市。

在轉變的過程中,我們產生無名的情緒、近似的恐懼和一點點的興奮,彷彿在匆匆忙忙之後,旅行者登上飛機、遊輪、巴士,坐在座位上,在突如其來的寧靜中,升起某種妪燒,即他們正在死去。

我們生活中的每一個變化都讓人感到迷失,我們想知道為什麼事情必須這樣,誰奪走了我們在轉變之前所擁有的東西?

是以,死亡是如此的污名化,它成為目标,因為它受到黑色的壓力,扮演着捕食者的角色,是以應該受到指責。但真正的罪魁禍首是變化,即時間。

如果我們決心害怕死亡,為什麼不每分鐘都以如此詳細的模式害怕呢?為什麼我們如此欣慰,以至于一次一個細胞死亡并将8.51變成8.51而不大驚小怪?

因為我們不害怕這一分鐘會發生什麼變化,或者說,永遠會過去,但死亡的那一刻可能會帶來當前狀態的完全改變。

"死亡是敵人,我會堅定地向你投身,不屈服。大海流向岸邊,形成波浪;死亡是敵人。我會和你戰鬥,堅定不移,決心死去!海浪在岸邊爆發。"

這是伍爾夫的丈夫為她選擇的墓志銘,出自她的小說《海浪》。

這部實驗小說中有七個人物,除了一個沉默的人物,另外六個獨白穿插在整本書中,被稱為不斷的轉變,然後回到故事的叙述者伯納德。

在小說的結尾,他似乎意識到了第一人稱的謊言,意識到自我意識永遠不能與他人混淆,他所看到的熟悉的環境一如既往地是另一天。

在這樣的循環中,他看到了永恒的無限延伸和重複。這時,他對着已經很熟悉的海灘說了上去。這是伍爾夫對死亡的清晰了解,其本質就是變化。

但清晰總是恐懼,當她的密友羅傑·艾略特·弗萊(Roger Elliot Fry)于1934年死于心髒病發作時,伍爾夫在她的日記中寫道,她對死亡的恐懼,甚至恐懼,她最終以堅強和不屈不撓而聞名,将自己扔進了她家附近的Uzi河。

但在一個充滿鬼魂的房子裡,伍爾夫寫的不僅僅是死亡。

她寫道-死亡是玻璃。除了風沖過房子,光線進入的窗戶,玻璃是什麼?"捉鬼敢死隊"随處可見,在牆上,在活生生的身體裡。所有的光影,不管是有意還是無意,都是鬼魂存在的證據,這使得死亡展現了生命反射光的形象。

在極簡主義的情節上,導演也試圖讓19世紀的文字有更現代的诠釋,也更喚起21世紀人們的孤獨之心。

主人公的職業是音樂家,通過流行歌曲的歌詞,導演指出了處處的另一種幽靈。

在發光的螢幕之間,戀人消失了,仿佛隻要不盯着看,周圍的人随時都會消失。通過歌詞,主人公向女主角表達了對消失的恐懼。死亡确實以缺乏存在的形式刻在我們身上。

女主角搬走後,一位單身母親和兩個小孩住進去,鬼魂砸碎了家裡的物品,試圖展示他們的存在,但徒勞無功,一個經典的鬧鬼場面,也是我們問重要他人時的眼睛感到無助。

又一次過境,房子裡的派對現場,人群的喧鬧聲,這"鬼屋"沒人能看到,聽見鬼魂。

厭世的文清丢掉了空啤酒罐,開始對貝多芬做一個長篇大論。結合影片甯靜超然的視角,獨白猶如将觀衆從詩意的想象中拉了回來。

事實上,它占了五頁劇本行中的四行。我認為這是一個明智的選擇,畢竟在看了一部關于死亡的哲學電影,或者讀了一部伍爾夫之後,人們仍然要回到自己的日常生活中,而且大部分的日常工作沒有鬼魂,隻有喝着長篇故事的人。

貝多芬到底說了什麼?齊瓦戈博士在帕斯捷爾納克的小說中的一段話可能是一個很好的注釋:

什麼是曆史?它是幾個世紀以來對死亡之謎的系統探索,是對戰勝死亡的期待,是數學的無限和電磁波的原因,也是人們寫交響曲的原因。

溫青說,不知道多少年後,曆史摧毀了人類文明,一群人留下來住在山洞裡,以為人類快完了,有人哼着貝多芬的《第九交響曲》,沒人已經知道貝多芬是誰了,但這首歌卻讓人類想要繼續。

然而,如何繼續下去是有盡頭的,因為宇宙将繼續在膨脹和收縮之間破壞和創造生命。是以你可以寫交響樂,寫書,蓋房子,但不要幻想你死後會留下的希望。

這隻是虛無主義的不斷延伸和轉化,但也是我們這一代人的某種生活代表。導演明确表示,人類意志力度大,試圖留下各種遺物來對抗死亡,或許太明了,沒有了伍爾夫的"空虛",而是屬于我們這個時代的疲憊。

我們了解大爆炸,我們從事實層面了解一切都會消亡,但問題是一樣的。

害怕他們過去的廢墟會消失,即使他們微不足道。

但是,對遺骸的"擁有"可以得到更廣泛的希望。幽靈穿越時空,回到了房子建成之前的日子,當時十九世紀的一個小女孩正在哼着他的歌,她在石頭下面留下了一張小紙條。

當我們在今生建造文物時,我們總以為是為自己,是意識的獨立果實,但這些想法或任何建造的房子,都是人類之間相隔較長的時間,即我們留下彼此的筆記。

伍爾夫寫的寶藏,導演通過影片想要回答:我們需要什麼,才能在生活中繼續。

導演講了一個鬼故事,意在讓觀衆平靜下來。但平靜可能是這部電影的恐怖之處。

冷靜是知道如何成為鬼魂,但什麼是鬼魂?影片以伍爾夫小說的第一句話開始:每當你醒來時,總會有一扇門關上。

這個圖像包含聲音,動态,看不見的風。因為你看不見,你總是可以說這隻是風。