"我不殺博倫,伯特倫因為我而死"這句話一定是大家聽過的,多是用來表達自己懊惱的遺憾。那麼"卑爾根"到底是誰呢?"我"是誰?

向公衆開放,"我不殺博倫,博倫而是因為我而死"原句是"我不殺博倫,博倫由我去死"。"我"是東晉的著名人物,而"博仁"是著名的朝臣周齊(東晉的"椅子")。

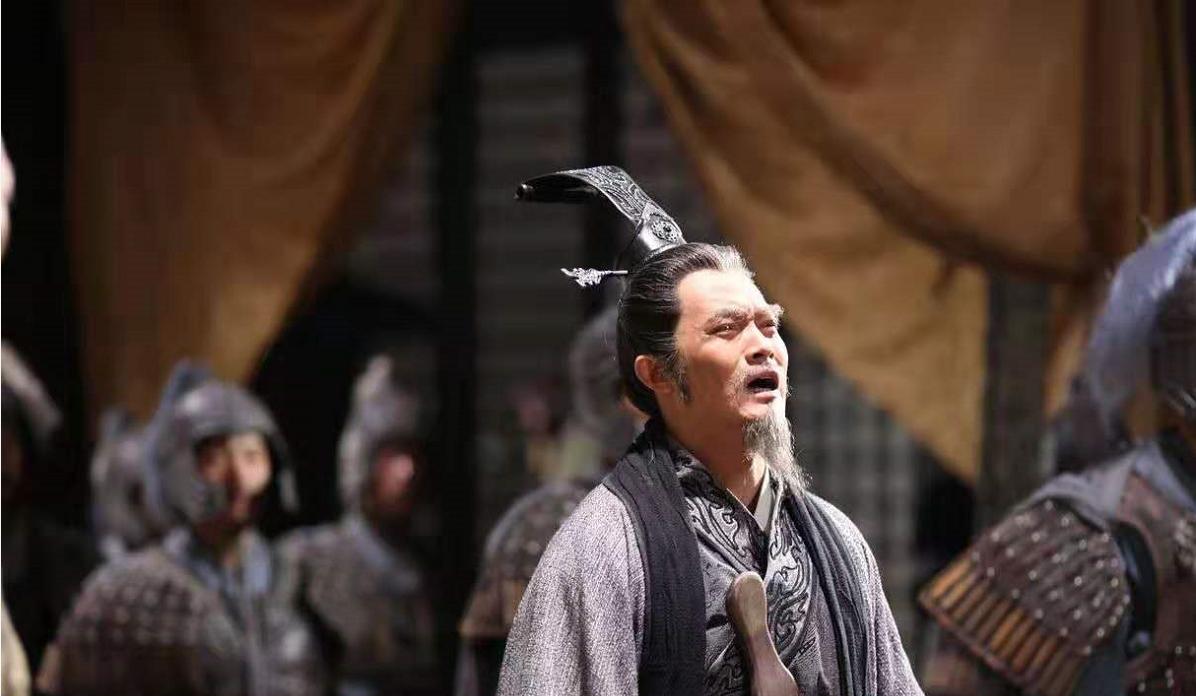

"我"是領王,"伯特倫"是周偉

322年,東進王朝内部爆發了一場暴力的内部叛亂。荊州田園王盾以"清軍一方"之名,從武昌開始打兵,順流而下,直奔南京金元皇帝的都城。王敦的這次軍事叛亂并不簡單,他不僅是一位重量級的封印大帝,更是來自著名王氏的,更是當時東晉三王的表弟。

因為荊州牧民王敦的起跑部隊宮殿,沒有提前通知遠在南京的王導,是以王導聽說他的堂兄王敦開始軍事叛亂,突然一個驚喜,怕金元皇帝在怒火中屠殺王家。為了争取晉元皇帝的寬恕,也為了表明他對王敦叛亂一無所知,王導引第一次帶着王全家的孩子跪在宮外,向金元皇帝求罪。

荊州田園王盾開始軍事叛亂,王導和王家100多人都在南京

東晉曆來是"王與馬,天下"。"王氏家族強大到足以與皇室西瑪斯競争。金元帝也不敢随便處置王家,急忙打電話給其他家庭成員商量如何應對王家在南京的孩子們,此時同源的著名家族周維被金元帝召入宮。

周炜在進宮的路上遇見了王王跪在殿外,王導知道,此時進宮肯定是金元帝來咨詢他處理王家的,于是王導趁着周緯從他身邊的機會路過, 低聲道:"博仁啊(周偉,字博仁),我王家百餘條命都靠你!"但周琦的表演卻出乎意料,周琦仿佛沒有聽到同樣的步伐走進王宮。

王某讓周偉向金元帝求饒,但周薇沒有回答!

雖然周緯沒有回應王家的要求,但在見到金元皇帝後,他試圖解釋王傑是一個忠誠的朝臣,這次王敦叛亂應該與王家無關,希望皇帝能是明察察察的察察,不要牽連王家。金元笛聽了周偉的意見,也留下周偉一起喝了一杯。周偉這個人喝得酩酊大醉如生,每次喝酒都要喝醉,這次也不例外,他出來之前一直在宮裡喝醉。

周緯醉醺醺地走出宮外,王導還在宮門口跪着,看到周薇出來,急忙想攔住周緯詢問情況。但周偉馬上就走了,沒有照顧好國王的向導,而是邊走邊喃喃自語道:"今年一定要殺一些朝臣小偷!"王導聽說臉色是黑色的,以為周緯一定是趁機勸說皇帝除掉王家,是以周炜心很怨恨。

王某誤會周偉,心裡非常讨厭他!

這邊的周琦走出宮中,醒來後害怕金元皇帝而殺了心,一夜之間寫了一篇為王導和王家求愛,字間的真實感情。但王晖對此并不知情,心中還是很怨恨周炜。

言語分為兩端,這邊的王導擔心晉元皇帝會因為王敦叛亂而屠殺王家,那裡王敦卻連續打勝,一路直奔,征服了南京的最後一個據點——石城(石頭城現在是南京酷山地區, 是南京的最後一道屏障)。金元帝在軍事敗訴案中,不得不試圖安撫王盾,不僅宣布王盾的"清軍方"無罪,還任命王盾為部長,封印武昌縣,将全部托付給王敦,自己完全過關。

取得軍事勝利的王敦将北韓上台,下令北韓不受懲罰,排除持不同政見者。但長期擔任州長的王敦對南京的官員知之甚少。于是王敦反複問王導,哪些官員平時和王家關系不好,隻要王導說,他趁機根除,隻要王導開口懇求,他就會放手。

掌管王朝的王敦,非常重視王蒙的意見!

有一天,王敦問道:"周偉和戴露絲是兩個天才,應該能夠做三個公(司康、司馬、士圖)這麼大的官嗎?"王某還在心裡加油,是以刻意不說話。王盾又問:"如果他們不配做三公開,那應該有可能做到訂書,還拍書嗎?王仍然不回答。王盾最後說:"如果他們不配當官,那就幹脆殺了它吧!"王仍然沉默。就這樣,周偉被王敦下令殺了!

周緯被殺後,王某在中書省找到了周偉為王家忏悔的分會。直到這時,王才明白,周琦一直在維護王家,隻是為了避免懷疑沒有在他面前表達出來。這時,王某以為是因為自己的沉默導緻周琦被殺,心中湧出一股強烈的愧疚感,他回家後對家人說:"雖然我沒有直接殺了博仁,但博仁因為我的不作為而死了。我很抱歉這個朋友!"

周緯被殺後,王發現自己是國王家的供詞,王的後悔!

以上是故事背後的"我不殺博倫,貝特倫,而是因為我",你對此怎麼看?歡迎來電留言讨論!