計劃經濟的優勢,在于前期的磅礴氣勢。以蘇聯為例,1928年-1937年,蘇聯前後實行了兩個五年計劃,到1937年,蘇聯超額完成二五計劃時,實作了歐洲第一世界第二的偉大成就。

1928年,蘇聯全國具有高等教育程度的專家僅9萬名,而到1937年,全國知識分子幹部就達960萬人,其中技術幹部達400萬人以上,這就為國民經濟的發展和衛國戰争的勝利奠定了堅實的基礎。重要工業部門中,專家的相對人數超過德國。高等學校在校人數達54萬人,超過英、法、德、日、意在校大學生人數的總和。

到1937年,蘇聯的鋼産量達1770萬噸,鋼材為1300萬噸,生鐵為1450萬噸,煤為1.28億噸,發電量為365億度。經過兩個五年計劃,蘇聯建成了六千多個大企業,建立起鋼鐵、飛機、汽車、拖拉機、化學、重型機械、精密儀器等部門。

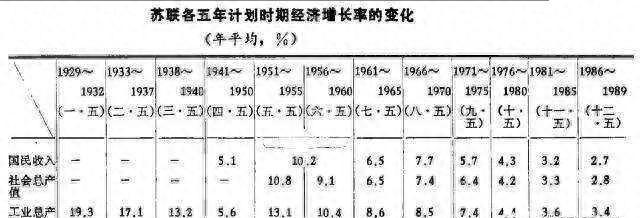

計劃經濟體制的弊端在于後期的逐漸僵硬化。我們看看蘇聯的經濟增長率可知:

源自網絡

在每一位上司人的任期内,蘇聯都經曆了經濟的增衰周期。具體滴說,在斯大林時期,從早期的高達19%的高增長,到後期的逐漸減速(中間有戰争因素);而到了赫魯曉夫時期,從兩位數逐漸下降;勃列日涅夫的時代,更是如此。

在上圖中展現的更為明顯,從1956年蘇共二十大,赫魯曉夫初上台時意氣風發,到1964年黯然下課,勞動生産率的變化正是一種寫照;到了勃列日涅夫時代,1964年開始了“新經濟體制”,再次祭起軍事工業和重工業的法寶,經濟增長率一改赫魯曉夫晚期的頹勢,重新上升,然而從前五年的6.8到後來的4.5,再後來的3.3,終歸又回到了甚至不如赫魯曉夫晚期的時代;到了戈爾巴喬夫時代,已經是積重難返。

我們在評價蘇聯改革時,基本上都是“未能改變過分集中的斯大林模式”。也就是說,計劃經濟的基本面未能改變,才導緻了改革的不徹底和失敗。

回顧這段曆史,對我們的社會主義改革也是一種很大的啟示:我們的一五計劃,成果輝煌,奠定了社會主義工業的初步基礎,國民經濟體系齊全,在很長時間裡,我們的建設成果是非凡的。

新中國的衆多第一次,都是源自這個時代。

不過,從上圖的資料看,道理是一樣的。到了70年代,除了1975年鄧公的整頓之外,整體上都未能實作經濟的持續告訴發展。這就是改革開放為什麼必須進行。