最近抖音上最流行的舞蹈種類有倆:

一個是@張詩堯“秋招”帶火的青海搖,還一個就是是南韓BLACKPINK成員Rosé帶火的《APT.》。

APT,阿帕次,韓語寫做아파트,是英文“較高價的電梯大廈 - Apartment”的縮寫,這種叫法起源于日本,在日治北韓階段流傳開來。在歌詞裡,APT是一種興起于上個世紀中後期的南韓酒桌遊戲。

這個酒桌遊戲出現的節點很有意思:因為在它出現的時期,剛好是南韓結束戰争,進入和平發展的階段,這時大量人口湧入城市,較高價的電梯大廈代表着現代生活,也代表着安身立命。

世界各國在第二次世界大戰結束後,都先後走進了經濟高速發展周期,它們在面對城市人口膨脹帶來的社會問題、居住問題時,都推出了以集合住房為解決方案的公共住宅計劃。

時過境遷,舊時的公共住宅走向了不同的境地。比如在日本,團地如今已不再是人們的居住夢想地;而在南韓,由冷戰時期延展而來的公共住宅計劃,卻形成了獨特的南韓較高價的電梯大廈文化,甚至演變成了一種階級區分符号,被南韓電影反複演繹。

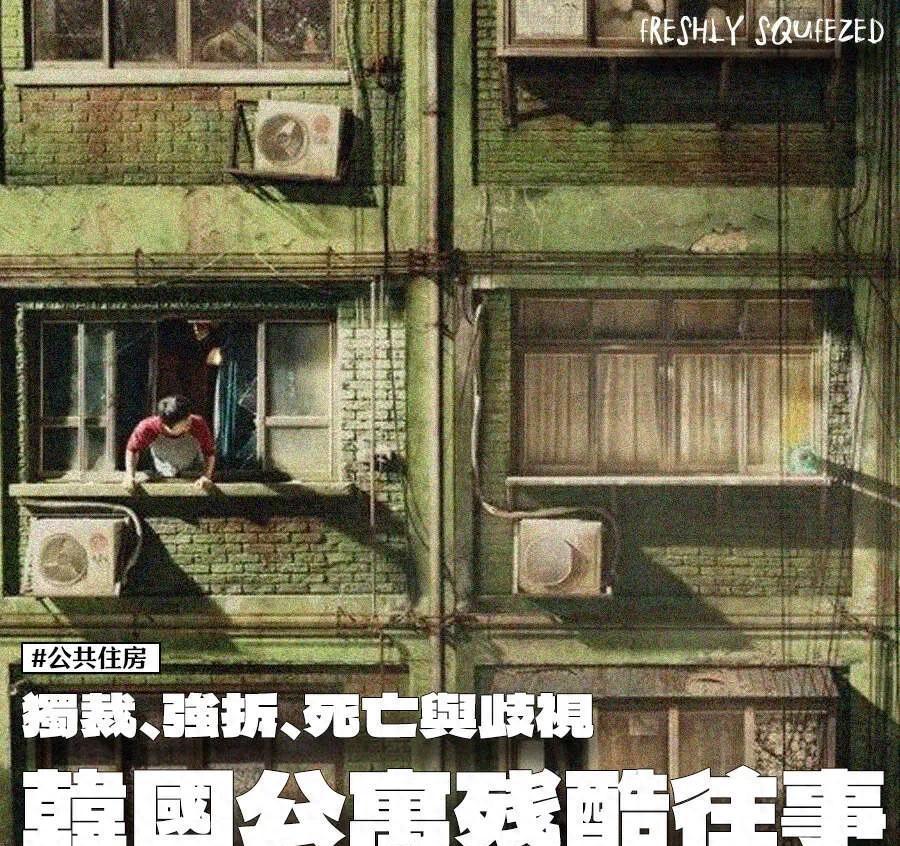

本期《鮮榨雜志》就簡單聊聊南韓較高價的電梯大廈的故事。

南韓的公共住房計劃,始于日治北韓階段(1910年-1945年)。

在這一時期,日本殖民者通過建立集合住宅,來安置大量外派的日企員工。

由于建設者和居住者都是日本人,這一時期的南韓集合建築與傳統的土房茅屋形成了巨大反差,混凝土搭建的房屋大多一棟50-70戶,一戶9.9平米,這種房屋有公共入口、走廊和廚房衛生間,跟現代筒子樓的功能和設計極為相近。

更進階的住房面積更大,自帶榻榻米和衛生間。這些建築的出現,讓南韓人有了對較高價的電梯大廈的概念。

首爾西大門的忠正較高價的電梯大廈,在北韓日治時期由日本人設計建造

該建築竣工于1937年,是南韓最老的較高價的電梯大廈

1953年北韓戰争停火後,南韓進入發展周期,伴随着城市化發展,居住問題成為了所有人苦惱的事。

當時的問題有多嚴重呢?

一是住房不足,北韓戰争讓全國損失了60萬棟住宅,占總量的25%。

二是人口激增,以現在的首爾特别市為例,李朝末期該地人口隻有20萬,到了1945年人口上升到了100萬,經曆北韓戰争之後的恢複發展,這裡的人口超過了200萬。

資料顯示,當時南韓的住宅普及率僅有50.2%(1955年)因為當時的南韓城市無法提供足夠多的公共住宅供人居住,大量平民在城市周邊搭建闆子房落腳。

在這樣的背景下,南韓公共住宅計劃開始被加速推進。

1950年代中期的首爾闆子房

從20世紀50年代開始,南韓政府開始營建公營住宅。

他們先是和美國合作,而後又跟西德合作建立了大量集合式住宅,相較于美國,西德在解決戰後重建問題上更有經驗。

1958年西德經濟部長艾哈德一行考察韓德合作較高價的電梯大廈

這些住宅建築的内部布局,與西德極為相近,為南韓人帶來了現代的生活方式:

廁所入戶、食宿分離。

不過這種純正的西方建築并不令南韓人滿意,主要原因有二:

其一,人們不習慣以暖氣片為主的供暖系統,他們還是喜歡傳統的“暖炕文化”。

其二,南韓人有吃泡菜的飲食習慣,戶型中卻沒有合理的位置放置泡菜罐子架,是以居住起來極為不适。

1961年,通過軍事政變掌握政權的樸正熙以“祖國的現代化”為口号,推出了一整套五年經濟發展計劃,政府開發集合型住房成為了重要的民生舉措。

“...5·16革命讓南韓人能像發達國家的人一樣活得很好,但我們在經濟上和生活上還有努力的空間...配備現代化設施的麻浦較高價的電梯大廈就是一個改變過去封建時代生活習慣的契機,它是生活革命的開端...我相信在未來,麻浦較高價的電梯大廈不僅是住戶的天堂,也是南韓革命的象征。”

1962年12月,時任南韓總統樸正熙為麻浦集合較高價的電梯大廈的竣工發表賀詞,這一建築群被視為南韓較高價的電梯大廈建設進入高潮期的标志性事件。

這套建築最讓樸正熙感到驕傲的是馬桶和電梯,因為當時的南韓精英認為西化是南韓現代化的最佳路徑,這些代表着西方生活方式的玩意兒,恰恰是現代化的展現。

與 1950 年代的集合式住宅相比,麻浦作為政權樹立的樣闆樓有了很大的更新。

其一是有了抽水馬桶,其次也有了更符合南韓人生活習慣的地暖,隻不過這種地暖隻覆寫了廚房到卧室,是以那時的麻浦住戶一旦到了冬天,隻能在卧室進行活動,因為客廳太冷實在去不了。

在政策的引導下,過去的棚戶區居民被政府以發展的名義驅趕,更多的集合住宅在南韓拔地而起。

不過,并不是所有的集合住宅都有麻浦的高标準,更多的是為平民階層準備的“水泥窩棚”。

如果你想知道在裡面生活有多壓抑,去看看Netflix拍的《Sweethome》就知道了,裡面故事發生的小區就是那個時代的遺産——會賢示範較高價的電梯大廈。

更可怕的是,這種降格的标準不僅僅指的是抽水馬桶、電梯這樣的設施,也包括基礎建設的品質。

由于建設工程進行得十分倉促,不斷出現A錢的情況,最終導緻1970年卧牛市民較高價的電梯大廈倒塌悲劇的發生,造成33人死亡,38人受傷。

這一事件導緻了居民對于集合式住宅的不信任感,面對民怨,樸正熙決定檢查所有的樓體,結果發現當時首爾建造的434套民用較高價的電梯大廈中有349套不合格。

面對這樣的狀況,南韓政府在1970年代開始改變營建政策,開始為剛剛崛起的中産階級生産比早期集合式住宅,更符合南韓人生活習慣的商品樓——現在的富人之城江南區,就是那個時代開始建設的。

中央供暖的地暖成了這一時期的商品樓标配,陽台也變得更符合南韓人生活習慣了——過去西式集合式住宅,不是沒有陽台,就是陽台跟卧室客廳相連,對于做菜動線不便。

從1970年代開始,南韓住宅的陽台跟廚房相聯,面積也更大了,這意味着他們終于足夠的空間放泡菜了。

也正是從這一時期開始,南韓的較高價的電梯大廈擺脫了對西方集合式建築的模仿,真正開始思考究竟什麼樣的建築設計才是符合本民族生活習慣的‘好樓’。

至此,豪華較高價的電梯大廈便徹底取代過去的韓屋,成了絕大多數南韓人心中夢想之家的樣貌。

1970年代的南韓小區,注意看每家每戶陽台都有一個泡菜缸

20 世紀 90 年代,随着南韓進入民主化程序,南韓社會發生了諸多變化。

曾被樸正熙賦予巨大象征意義、希望永遠存在的麻浦較高價的電梯大廈,在1991年3月28日因破敗、不符合現代生活習慣而被拆除。

與此同時,政府為了解決貧困階層的住房問題推出了“永久租賃較高價的電梯大廈”。

這帶動了老舊較高價的電梯大廈樓的重建,但也造成了新的社會問題,最明顯的就是豪華較高價的電梯大廈樓住戶對永久租賃較高價的電梯大廈住戶的歧視——有調查顯示,80%永久租賃較高價的電梯大廈住戶遭到過歧視,他們的自殺率也遠高于住在進階小區的人。

過去,樸正熙政權通過驅趕棚戶區居民,實作了通過建設公共住宅來讓自己的經濟增長具象化的目的。而如今,壓迫延續,不同顔色、等級的集合建築就成為了再次将弱者驅逐的隔離帶。

僵屍學院演繹了這種歧視

現在的南韓,或許不再像幾十年前那樣面臨那麼嚴峻的住宅短缺的問題了,他們現在面臨的更大危機,是絕望的社會格差難題。

住宅就将這種的差距展現得淋漓盡緻,如果你不清楚這種感受,想想《寄生蟲》裡無憂别墅和絕望地下室就能明白了。

溯源集體住宅這一概念,會發現它是19世紀西方政府面對工業革命帶來了巨大的人口變化,所提出的高效低價的住宅解決方案。

200年過去了,當現代人們對枯燥的生活環境發出抱怨,總有人會覺得這樣的聲音有點矯情,甚至會拿出柯布西耶的話“住房是生活的機器”來辯駁,暗示這種單調的、大規模标準化生産的居所是人類文明發展中,絕大多數個體所必須要承受的代價。

但這句話并不是聖經,柯布西耶也飽受其擾。于是,在1943年的《勒·柯布西耶與學生的對話》中,他再次說明了提出這段話的意義:

我的這一提法,向來是衆矢之的。

“機器”一詞,字典中這樣解釋:它源自拉丁語和希臘語,意為“機關”、“裝置”、“為産生某種特定結果而建構的一種工具”。“裝置”一詞,清晰地說明了問題,即把握危險性日益增加的狀況,并創造出充分且必要的生活架構。

...

任何旨在長久之計的社會,其合法追求必首先是:提供人的居所,避其不受自然力與竊賊的侵擾。

最重要的,是不遺餘力地在其周圍維持一種家的平和氛圍,以便在不冒險僭越自然法則的前提下,和諧地展開它的存在。

但,今日為我們所容忍的居住卻與該目标無關。

它僅僅是由金錢放縱的權力所導緻的一種粗陋的妥協——利欲熏心,勾心鬥角,拔苗助長...這種種動機,使人喪失了人之為人的尊嚴。