小說《青春之歌》《野火春風攻城》《小英雄雨來臨》《甘陵》詩《玉門詩抄本》《我和我的祖國》歌曲《我為祖國加油》......21部文學藝術經典作品手稿16日在中國現代文學博物館《第一心與筆迹:中國當代文學紅色經典讀物》揭幕。這些作品的後代也聚集在一起,回憶起他們所知道的經典幕後故事。

馬青珂:楊默媽媽病期間寫了《青春之歌》

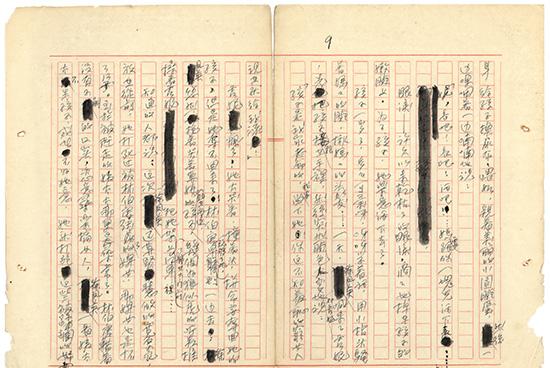

《青春之歌》的文字實錄。

晚年,楊默先生将《青春之歌》的手稿和著作權捐贈給現代文學館。楊默的兒子馬清可透露,母親參加了抗解放戰争,在戰争中見證了許多英勇的犧牲,她想念這些同志,在戰争年代想把他們寫出來,但環境是不允許的。解放後,她用時間照顧好自己的心寫了這些烈士,她第一次寫了35萬字,花了三年多的時間。到目前為止,這部小說已經發行了五百多萬冊。

李梅:為了拍攝《上甘陵》,父親以志願兵的身份進入北韓

當天的獨奏會上,電影《上甘陵》的編劇兼導演之一林舒的女兒李梅講述了父親執導《上甘陵》的拍攝之旅。

"我父親從1953年就想到了"上甘陵"的想法,當時他與中央慰問團一起去北韓向志願軍緻敬。他以電影制片人的身份去了那裡,在北韓的日日夜夜引發了人們對他創作的強烈渴望。李梅透露,他的父親在日記中寫道:"有一天,我聽到一個士兵親身告訴我志願軍士兵如何在坑裡生存了20多個日夜,如何與頭頂上的敵人作戰,如何克服口渴和饑餓的威脅,如何在敵人的炸藥包下生存, 火焰噴射器,毒氣彈。我被英雄的故事深深地打動了,我産生了一種強烈的願望和沖動,想在銀幕上代表他們。

上甘陵手稿

回國後,林斌把創意和導演沙蒙談了出來,兩個人一拍即合。是以,第二年,他們再次前往北韓體驗生活 - 這次是志願軍。關于在北韓的經曆,林斌寫道:"在甘陵上山口的位置,抓一把土,可以看到裡面混雜着人體的斷骨,真正感受到戰争的殘酷和兇猛;

就這樣,在北韓的六個月裡,他們幾乎通讀了上甘嶺戰役近百萬字的檔案,采訪了57名親身參加過上甘陵戰役的士兵,寫下了25萬字的采訪筆記。

李小龍:我父親寫了《野火春風大戰古城》來紀念他在情報戰線上的戰友們

李小龍介紹了父親李英儒的小說《春風大戰古城》,利用業餘時間成為中國人民解放軍總後勤部文化部長、宣傳部副部長。我父親在抗日戰争初期從家鄉調來了一支近千人的隊伍,稱為抗日先遣隊。他成為獨立團團長,打了一百多場戰鬥:最小的是一場戰鬥;後來他還敲掉了陳老衛子土匪隊的門溝,陳老萬子有二十八顆星的名将軍,這支土匪隊給當地人民帶來了非常嚴重的禍害。李小龍回憶道。

李英茹後來在東東軍區接到了一項新的任務:到保定市從事情報工作。"情報站有很多傷亡,是以當我父親拿起他的筆,準備完成這部小說時。我記得最清楚的是,他告訴我的是為我死去的同志感到驕傲,勇於犧牲那些不顧自己的生命而發送的資訊的犧牲。李小龍回憶道。

李小龍透露,他的父親多年來一直堅持向死去的戰友家屬表示哀悼,他一生一直堅持着他最喜歡的小說創作之一,"當我還是個孩子的時候,我遇到父親的時間很少,我幾乎看不到他有吃飯、玩耍的時間,直到今天在我腦海中都是他在深夜的燈光下寫字, 整夜"李小龍長大後,父親希望她能繼續寫文學。但她覺得父親的生活太累了,太辛苦了,于是她選擇去北京電視藝術中心當導演,"爸爸學了,說的比較累了"。"

秦一凱:我父親20分鐘《我給祖國加油》配樂

《我和我的祖國》國慶節前後一直紅遍了江南北,它的詞曲作者,是著名作曲家秦未成。在獨奏會上,秦回憶起父親在1964年創作的歌曲《我給我的國家石油》。當時,父親還是沈陽音樂學院的一名年輕教師,那一年他有幸與鋼鐵俠王金喜一起生活了三天。深深體會哪裡有油,就是那種奉獻自己的家。後來,我父親花了20分鐘寫了"我把石油給我的國家"。"

姚海天:為了寫《李子成》,姚學軒積累了近萬張卡片

姚學軒

姚學軒的《李子城》是自5月4日以來中國第一部曆史小說。孫瑤海天透露,他的父親從上世紀50年代開始,為"李子成"讀了幾百本李子成文學書籍,從中挑選出重要的曆史資料,用小字寫下來,其中也有大量用文字描寫的眉毛。據統計,這些卡多達數萬張。

姚學軒曾經說過一句名言:"人生馬拉松,死後馬拉松。對此,姚海天解釋說,父親這句話的意思,簡單地說就是:所有作家在人生中都處于起跑線上的較量,要看誰能堅持到最後跑到最後,看誰能拿出好作品,這是一場人生馬拉松;

姚學軒臨死前曾許下過一個願望,那就是始終想拿出一筆稿費捐給國家設立長篇小說獎,推動長篇小說的發展。但由于當時手稿成本低廉,無法實作願望。姚學軒死後,《李子成》第四卷、第五卷以50萬元的票房出版。姚海天于1999年捐贈50萬元,并在中國作家協會的支援下,設立了姚學軒長篇小說獎。

《小英雄雨》的文字記錄。

就像雄安新區白洋店風景區家子村今年剛剛為《小兵張家》的作者建立了徐光耀先生的文學博物館一樣,這些都是今天文學财富的遺産。

據中國現代文學策展人李敬澤介紹,八小時的直播是一次精神和記憶之旅,讓讀者重溫當代中國文學的第一心和新中國的開始。

溫/北京青年報 記者 張恩傑