你按照結構化思維的方式解決問題,但是發現,當你解決了A問題,解決問題的做法帶來了B問題。随後再去解決B問題,但最終又會帶來C問題。你在各種各樣的問題中間疲于奔命,事情似乎又沒有好轉的迹象。

現實世界有多複雜?

想象一下,假如你把硬币抛向空中,會發生什麼?很簡單:它會掉到地上。但如果不是扔硬币這麼簡單的事情,而是向非洲提供價值100萬的救援物資呢?又會發生什麼?

如果我們用結構化思維來看待這個問題,似乎非常簡單。要解決的問題是非洲的饑荒,那麼解決方案可以可以分為外部和内部,外部的援助是解決方案的一種。

非洲當地人得到這些救援物資,度過饑荒的困難時期,之後自然會逐漸走向健康發展的道路。

真的是這樣嗎?實際情況是什麼?

由于發達工業地區的救援物資免費地提供給非洲的貧困地區,導緻當地的手工業和初級工業遭到毀滅性的打擊,你再便宜也不可能比免費送的便宜啊。

于是非洲當地好不容易建立起來的脆弱的經濟系統崩潰了,社會重新打散成為一個個孤立的個體,陷入更加貧困的境地。進而需要更多的援助。

為什麼會這樣?這是因為結構化思維隻能解決靜态複雜的問題,這種分析方法假定事物之間的關系是固定不變的,是以頭疼了醫頭的做法是可行的。

但是實際生活中,事物之間的關系非常複雜,很多實體被牽涉其中,它們都被這樣或那樣的連接配接聯系在一起。

由于連接配接的存在,一個事件會引發下一個事件,然後是再下一個,再再下一個……由于牽涉其中的事件很多,而每個事件都可能有多種行為,進而增加了最終可能出現的結果數目。

歡迎來到動态複雜的現實世界,要想解決動态問題,我們需要系統性思維。

系統是什麼?

《系統思考》一書中對系統的定義是“一群互相連接配接的實體”。

一台沒有開機的電腦,是系統嗎?

并不是。它有電腦的結構,但結構是靜态的。它還不是系統,因為各個部件之間沒有連接配接。

當電腦開機時,電流便在各個元件之間形成了連接配接。資訊從硬碟到記憶體,再從記憶體到cpu,電腦這個整體能夠通過這種連接配接實作特定的功能,這就成了一個系統。

分析系統的工具

我們想要了解系統,就必須學會系統思考的語言,系統循環圖。

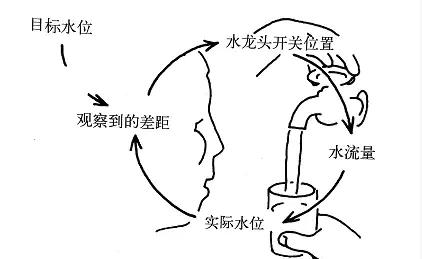

為了了解這種新語言的基本要點,我們來看一個簡單的系統:往杯子裡灌水。

整個過程可能是這樣的:我們在灌水時會留意着水位的上升,在監視實際水位與我們心中的目标水位之間的差距。當水位上升到目标水位附近時,我們就關小水龍頭,放慢水流量,最後杯子滿了,就完全關閉水龍頭。

想象一下,我們如果蒙上眼睛,還能好好地用杯子灌水嗎?

顯然不能,為什麼?因為眼睛需要知道水位變化。

知道水位變化做什麼呢?指導我們調節水龍頭的水量大小。

水量大小又影響着杯中的水位變化。

你看,灌水這個簡單的動作,拆開來看,也非常複雜。

實際上,這是一個由五個變量組成的水位監測系統:目标水位、實際水位、兩者之間的差距值、水龍頭開關的位置,以及水流量。

這些變量組成一個因果關系環路或圓圈,叫做“回報過程”。這個回報過程持續運作,直到水位達到目标值。

我們将這些變量寫下來,繪制成圖形,這就是一個系統循環圖。

系統循環圖的基本組成部分

系統循環圖的基本組成部分:正負回報和延遲

正回報(或放大回報):過程是增長的引擎。隻要你處在增長的局面,一定就有正回報作用。正回報過程也可以産生加速的衰減:很小的衰減被放大成越來越嚴重的衰減,就像金融恐慌時銀行财産的衰減情況一樣。

負回報:更準确的翻譯我覺得應該是穩定回報。

它不是正回報的反面,不斷減弱。而是以目标為導向,起到穩定作用。如果目标是穩定不動,那麼負回報的作用就像車上的刹車裝置。如果目标是保持每小時60英裡的速度,那麼負回報作用就會讓車加速到每小時60英裡,但不會再高。

延遲:就是影響作用過程中的間歇和中斷,它使作用的結果逐漸才能顯現出來。

系統思考語言中的所有觀念,都是以這三個元素為基礎建立的,我們一旦掌握這些積木塊,就可以建構系統基本模式。

系統循環圖的基本結構:回路

(1)增長回路

增長回路也可以叫正回報循環,是由兩個及以上的正回報連接配接起來的環形回路。

增強回路,會讓在此系統中的要素,像滾雪球一樣不斷地增強。

比如說,為什麼會富者越富,甚至逐漸形成了階層固化?就是因為财富的增加會帶來資源配置設定的不平衡,而資源不平衡會帶來每個人的競争力出現本質的差距,這又進一步導緻财富的向上聚集,富者越富!

生活中案例比如:A身處一家小公司,感覺每天工作重複無挑戰,開始産生厭惡,每天機械化的上班打卡,完成固定工作,越是這樣越是感覺到厭惡,時間越久越不敢跳槽,然後更加厭惡工作。這就是一個典型的惡性循環,系統每循環一次,厭惡感就加強一次。

增長回路的基本結構如下,在《第五項修煉》這本書中,為了友善閱讀,在回路中間加了一個滾雪球的圖示,表示這種回路會不斷增強。

(2)調節回路

調節回路,是由1個負回報(或者單數個)加上若幹個正回報所組成的環路。調節回路的功能,是讓系統趨向穩定或者達成某個目标。比如:我們前面說的用被子灌水的那個過程,就是一個調節回路,讓水位達到目标高度。

調節回路的基本結構如下,在《第五項修煉》這本書中,為了友善閱讀,在回路中間加了一個天平的圖示,表示這種回路會自我調節。

這兩類回路是系統思考最簡單的形式,不過他們本身還不足以解釋複雜的世界。我們可以把他們組合起來,形成非常複雜的系統循環圖來解釋我們這個世界。

系統循環圖的進階結構

系統的進階結構是由若幹個增強回路或者調節回路構成的。是比較常見的一些系統結構,前人将他們總結成了一些固定的套路,以下簡單介紹幾種模式。

(1)有延遲的負回報

結構描述:個人、群體或組織為某個目标而行動,并針對回報過程的延遲作出反應,調整行動。如果意識不到延遲,他們就會作出過多的調整和修正,也(有時)可能由于看不到任何進展而完全放棄行動。

商業案例:地産開發商看到市場需求旺盛,于是不停地上新項目。但新項目完工需要很久,這之間存在延遲。直到市場風向轉變,出現銷售疲軟的狀況——然而那時市場上已經有足夠多的其他在建項目,供過于求的結果已成定局。

管理原則:在遲鈍的系統裡,太過激進的行動将導緻不穩定。要麼保持耐心,要麼使系統反應更靈敏。

(2)強者愈強

為什麼強者會越來越強?

之前的增長回路解釋了部分原因。不過現實世界中,我們不可能不考慮系統中的其他要素,比如競争對手。強者愈強模型可以更好地解釋這種現象,結構如下:

結構描述:結構由兩個增長回路構成。在支援或資源有限的情況下,某一方變得更成功,就會獲得獲得更多的支援,而另一方就會失去支援。

案例:害羞的學生一開始上學就遇到問題(也許由于情緒原因,也許因為尚未發現的學習障礙),于是被貼上“笨學生”的标簽,結果相比其他有積極表現的同學,他受到的鼓勵和關注就越來越少了,于是成績越來越差。

應對方法:尋找兩者的總目标,以使兩者獲得平衡的表現。有時候要切斷或削弱兩者之間的關聯,這樣就避免它們對同一個有限資源的競争。比如做增長,可以不在原有市場裡和别人競争,獵豹就通過開發安全管家,錯開和360的防毒軟體競争,在新的市場裡快速成長。

(3)增長極限

雖然說強者愈強?不過這種增長會一直持續下去嗎?

答案是否定的,因為增長會有上限。

增長極限這種基本模式就是一個增長回路加上一個調節回路。

結構如下:

結構描述:這是在一段時間内加速增長或擴張的自我增強過程。但之後由于調節回路的影響,增長開始放緩(系統内的參與者往往無法了解),并逐漸完全停止,甚至有可能逆轉,開始加速崩潰。

案例:比如公司快速發展,盈利的部分投入生産,生産出來的産品創造更多盈利。這種增長回路可能會因為市場總量的限制,或者管理水準的限制而達到極限。

應對方法:不要在正回報(增長)環路上使勁兒推,要設法消除(或削弱)限制因素。如果是因為管理能力不足,公司規模擴大後出現了各種問題導緻的産能不能繼續增長。那麼再增加裝置和人員是無法提升産量的。最好的辦法是解決調節回路中的管理能力不足的問題,進而提升增長的上限,重新進入增長回路。

(4)轉移負擔

如果得了胃炎,胃疼時光吃止痛藥會好起來嗎?

短期内會有一定的緩解,但是長期下去,胃病反而會越來越嚴重。

這種做法看起來很傻,但是實際生活中有很多人犯類似的錯誤。比如公司的績效管理體系有問題,導緻離職率很高。很多公司就采用大量招聘的方式的來解決這個問題。問題解決了嗎?看起來短期内人員重新補充上來,但是績效管理體系沒有改進,員工大量離職的風險依然存在。如果公司業務發展到關鍵時期出現大量離職,造成的危害反而更大。

在系統思考中,這種結構被稱為“轉移負擔”,或者叫舍本逐末,結構如下:

結構描述:為了糾正問題而使用的短期“緩解方法”,看似立即奏效,但随着這種糾正方法的反複運用,更根本的長期糾正方法就越來越被忽視。最終的結果是開發根本解決方法的能力萎縮或消失,導緻對“症狀緩解法”的更嚴重的依賴。

應對方法:我們應該聚焦在根本解決方法上。假如“症狀緩解法”是必要的(因為根本解決法有延遲),那就用它來争取時間,以完善根本解決方法。

(5)惡性競争

有些模型不僅僅在組織内部,可能群組織外的競争對手有關。比如“惡性競争”模型”。結構如下:

結構描述:兩個人或者兩個組織認為,自己的利益依賴于建立對對方的優勢。如果一方占據了優勢,另一方就覺得受到更大的威脅,于是便更加咄咄逼人地去重建自己的優勢,結果又使前者受到更大的威脅,也使前者更咄咄逼人,如此等等。雙方往往把自己咄咄逼人的行為看成是對對方的防衛反應,而各自的“防衛”行動導緻雙方都不願意看到的惡性循環。

商業案例:某公司開發了一款新産品,立刻在市場上成為了暢銷産品。而幾乎同時,另一家公司也開發出來類似的産品。随後,第一家公司對另一家公司的市場占有率非常嫉妒,決定降價20%。于是第二家公司的銷售受到影響,也決定降價。而第一家公司仍然想繼續提升市場占有率,于是進一步降價。第二家公司利潤開始受損害,雖然不情願,但還是又跟進,再次降了價。又過了幾年,兩家公司的利潤都降低到難以為繼的程度,這款産品是否能繼續存在,也成了疑問。

應對方法:尋找“雙赢”的方法,讓雙方都達到自己的目标。在許多情況下,某一方可以單方面逆轉這種惡性循環,方法是公開、主動、大膽的“和平”行動,以使對方感到沒那麼多威脅了。

一些更複雜的案例

《系統思考》一書中給了一些複雜的案例,我們可以看看一個現實問題最終的系統循環圖究竟長什麼樣。

(其中S代表加強,O代表減弱)

有了這些圖形,一旦遇到其中一個變量出現變化,我們就能順藤摸瓜,找出受影響的其他要素,并預測事情會怎樣發展。

要注意,系統循環圖是術而非道。沒有一樣的圖,也沒有最好的圖,這取決于一個人思考問題的成熟度。

資料分析工作中的系統性思維

說了這麼多,系統性思維和資料分析到底有什麼關系呢?

在《目标思維》那篇文章裡,我提到了一個觀點:“業務方想要的資料,不一定是他想要的”。我們必須找到對方真正的業務訴求是什麼。比如,現在要求你做一個新使用者的獲客分析。業務方想要知道獲客管道裡哪一個管道的品質最高,以此來指導今後的投放管道的側重點。

這個問題看起來沒什麼問題。我們可以通過《結構化思維》中提到的方法進行分析,拆分新使用者的管道,分析新使用者的屬性,最終找到最佳的管道,以及哪類新使用者是優質使用者等等資訊。

實際上,工作中這類業務需求已經算是比較靠譜的了。不過這類問題依然可以值得深挖一下。

業務方的實際需求是什麼?業務方的需求需求是提升獲客的效率,用更少的成本擷取更多的有效使用者。這時候我們就要梳理一下獲客的系統,看看究竟有哪些因素影響了獲客的效率。

也許現有的獲客系統是“增長極限”的模式,雖然投入更多的錢,可以獲得更多的使用者,更多的使用者會帶來更多的錢,這是一個增強回路。

但是,現有系統中可能還存在一個調節回路,由于變現手段的缺乏,導緻客單價不高,是以在投放政策選擇上存在很多限制。隻能選擇一些投放成本比較低的管道,一些價格高但品質好的管道沒辦法投放。

這個時候該怎麼辦?在增強回路這一端發力當然可以提升一些獲客量,但是可能不解決根本問題,而且效率也不高。

如果能在調節回路上發力,找出使用者的潛在需求,開發新的變現方式,進而提升使用者價值,那麼增長回路那一端的系統就又會開始運轉。

再比如:業務方想要提升銷售額,但是目前的營運手段已經略顯疲态。那麼分析這個問題的核心是什麼?是如何優化現有的營運漏鬥嗎?

不,這是一種典型的轉移負擔模型,真正的解決方案應該是找出根本解,學習市場上新的社群營銷、直播營銷等方式,然後分析使用者的特性和業務屬性,看一下哪一種方式更适合自己的業務。

是以這個時候應該做的應該是做一個市場行業分析,而不是漏鬥轉化分析。你用系統性思維看待這個世界時,就不會浮于表面,觀察将更有深度。你能看到别人看不到的事物背後的關系,相比别人提前預知事物未來的發展。

你不再限于當下的視野,可以站在更大的角度思考問題。你不僅可以用系統思維來思考組織内的問題,還可以思考和競争對手的關系,思考行業的博弈。

當你的思維跳脫出現有系統,站在更高的全局視角觀察系統,就能清晰地看到大趨勢,找出系統的主要沖突。

底層思維子產品小結

總結一下已經介紹過的,分析問題需要的各種底層認知思維:解決問題要有目标思維,有了正确的目标,才能得出正确的結果。

那怎麼找到正确的目标?

用系統性思維,找出各要素之間互相連接配接的複雜關系,看出如果解決了A要素,會帶來什麼樣的新問題,直到找到真正要解決的最重要的問題是什麼。這個時候,一個大問題變成了系統中一個要素的問題。這時候可以不考慮動态的情況,隻分析靜态的問題。

再用結構化思維對這個靜态問題進行拆解,将問題更加細化,找出可以落地執行的方案。而想要組織起結構化思維,更底層的是邏輯思維。隻有確定每一個邏輯都是正确的,結構化思維的大廈才不會垮塌。