《翻山》是我看完電影後唯一想看的小說,電影已經兩遍了,每次看,都會有不同的感覺。

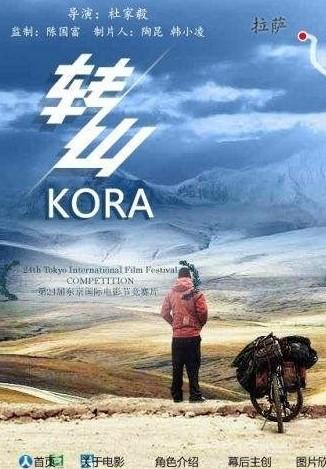

這本書描述了一個24歲的年輕人,他在10月份加入了雲門流浪者計劃,并在雪季獨自從麗江騎自行車到拉薩。整整兩個月在平均海拔5000米的九座山峰上徘徊。

一路騎行不是為了證明你的勇敢或偉大,而是關于"在信仰和懷疑之間搖擺",但最終決定繼續前進。因為即使他失敗了,他"也應該看看自己在失敗面前是如何正确的"。作者謝王軒選擇了最難忘的騎行經曆,寫了17篇文章,按時間順序描述了這次艱苦的冒險。三個月的旅行有驚險,有絕望,有感動,有恐懼,通過生動的文字,作者的感情在紙上跳躍。這不僅僅是一個身體的旅程,這是一個精神之旅;它可能不是最驚心動魄,最奇怪的遊記,但它是最激情的記錄;這不僅僅是一本關于旅行的書,而是一本關于成長的書。

每隔幾年,梁說,總有一本書激起一代人離開的願望。《翻山》不是一個喚起我離開欲望的開關,而是一個堅定的尋找自我的決心。也許不能激勵一代人,但在運動解剖自我,足夠深的裸體。我想知道有多少人會引起共鳴?

在城市生活時間長,過着有規律的生活,遠離"流浪"。偶爾的内在沖動,也隻有思想的任性,最終會回歸現實。作者的"轉山"不同于信徒的朝聖,似乎沒有任何"實際意義"。除了冒險之外,獨自踏上充滿未知高原的旅程,更像是在履行對自己的承諾。

讀《翻山》,在文中,仿佛是作者陪伴着走過千山水。一路上,你擔心并想知道這次旅行的目的。當你到達聖山口時,在巨山前,你并排跪下,突然有一種覺醒!伸直雙臂,迎風雪,袖子鼓勵狩獵,你盡力喊叫......

想象力最終變得浪漫,在真實的旅程中,他不斷被"提醒"現實世界。不是因為"聖地",世間各種冷漠、無情才會變少。一路上,有人"看不死不救",也因為惡意造成的隔閡。但在最絕望的時刻,有溫暖和驚喜。醫生不收錢,給哈達,給祝福,奇怪的路人遞交餐,免費住宿。當他因為心不着心而打碎了酒店的熱水瓶時,猶豫不決,苦不堪言,最後沒有"坦白"到店裡逃跑。當陷入背後等待時,并不是意料之中的"敲詐勒索"。重新上路,想起這一系列事件,我不禁好奇,他是一個什麼樣的人?食物中毒時,他翻身在床底下,嘔吐、咆哮聲無法發出聲音,恍惚中問自己:這是幹什麼的?

在沙拉口中,逆風雪,頭暈目眩的頭腦,他簡直是緻命的執行,已經筋疲力盡。幾輛車從他身邊駛過,他隻是搖了搖頭,打個手勢還好。也許他的頭腦已經無法分辨什麼是安全的,什麼是危險的,隻有一個想法向前發展。在山頂上,五色的鐳铐在風中,突然仿佛與群山融為一體,融為一體。

我記憶最深刻的是,他在路上遇到了三位女性朝聖者,撓撓頭。他比自己大24歲,藏族女孩也比他自己大19歲。她跟着媽媽阿姨離家一年多,估計兩三個月就能汕頭到拉薩。他本來隻想脫口而出,自己有10天的時間騎車去拉薩,最後還是咽了下來。他猶豫了一下,他們能從這段旅程的艱辛中得到怎樣的人生承諾呢?當他們得知他時,他們透露了他們無名的憐憫。他們為他切了一塊培根,三人救了他不到一半的培根———盡管他們的生命很痛苦......當我讀到這段話時,我發呆和困惑。雖然仍然無法了解像他們這樣的"朝觐",但毫無疑問,他們深受感動,不是憐憫,不是欽佩,而是一種莫名其妙的喜悅。

閱讀這部作品與過去閱讀它有很大的不同。這些話有點幼稚,但它們蘊含着一種生命力,一種"火熱",一種與氣質有關的東西深深地吸引着你。你知道這是一種靈性,随着歲月的流逝,它正在從你的心中移開,這是不可阻擋的,但你仍然試圖做一點中途停留。

其實,生活,也是一種流浪。通過這種方式,作者尋找已經失去的信心和勇氣。作者的經曆讓我想起了《自行車環島日記》,它也通過騎自行車離開來告别某件事,或青春,或愛情。每個人都有自己發洩情緒的方式,但同樣的方式,想要找到自己,重新認識自己。也許,總覺得自己不能繼續,有些事情是做不到的,隻是因為害怕自己做不到而選擇放棄。行政權力,是一件很特别的事情,沒有決心,沒有計劃,可以去。很多時候,人不能做那麼理性,也不能完全情緒化,頭腦發熱,才能達到理想去做某事。在路之前,那條路總是在那裡,也許是艱難的,也許是平淡無奇的,隻有踏上這條路的艱辛,帶着死亡,帶着孤獨,帶着疾病,與路人交談,用雨與雪,這一切都被記錄下來,充滿了苦澀和收獲。翻山是為了通過體能訓練獲得内心的平靜。