我知道,現在大家主張少用哲學概念進行文學批判和解讀,用陳山先生在課堂上的話來說,他看到了"女權主義"這個詞,就直接扔掉了論文。但希區柯克的電影是顯而易見的,我很抱歉地說,希區柯克在沒有弗洛伊德的影響下拍了這部電影。這部電影之後我看到的感覺是,我敢打包一張票,希區柯克絕對讀過弗洛伊德。

其實我覺得這部電影的精彩之處也完全是在後半部分的女主角以自我為主體(她想讓主人公愛上"真實的她")而逐漸成為男主角想象中的虛構形象之間的張力。而前半部分真的很乏味,幾乎看到我昏昏欲睡。

這麼說吧,這部電影真的沒什麼懸念,遠比希區柯克的《精神病患者》更糟糕。我并不軟弱,真的相信那個丈夫所謂的幽靈般的依戀的胡說八道,而且這是一部希區柯克電影,而不是一部鬼片,是以從一開始就很自然地明白這是丈夫的陰謀。同時,作為20世紀50年代末黑色電影的軸心,金發女生就是蛇蠍女欺騙男性英雄,這也是顯而易見的。

作為一個陰謀,這個計劃是完全莫名其妙的,感覺好像丈夫完全是基于主人公的超恐懼症設計的情節,殺妻成了次要的。但是,即使英雄有很高的安全性,如果家人坐在塔的樓梯上而不是離開,這難道不會阻止丈夫在塔頂上嗎?

這些都是吐槽,我的意思是,如果電影沒有後半部分,而隻是在前半部分結束後,直接揭示真相,那麼這将是一部三流的偵探電影,也正是因為後半部分,突然讓乏善可陳的前半部分也煥發出無限的魅力,充滿了新的可讀性。

如果說前半部分的男主角是絕對的鏡頭視角領袖,那麼後半部分,女主角慢慢取代了主角的視角,成為了叙述者。一般來說,好萊塢電影隻有一個主導觀點,要麼是整個知識點,要麼是在故事主角的帶領下對整個事件的觀察。但希區柯克最喜歡的事情是玩弄這種颠覆,并擁有防止觀衆讨厭它的技能。《精神病患者》的旁白在故事進行到一半時莫名其妙地被殺死了,這在我小時候看電影的時候,讓我郁悶了半天,我第一次知道原來觀衆預設的主角也可能在影片中途被殺掉。

《眩暈》這部電影再玩一次這手牌,在男主角再次找到女主角之後,他走近這個人,希望能了解她的身份,但女主角卻對他撒了謊,當男主角關上門離開時,鏡頭并沒有和男主角一起出門,相反,當鏡頭留在女主角的房子裡時。這與之前的鏡頭完全相沖突,與演員的視點動人的電影經曆相沖突,此時女主角成為了攝影機領頭人,鏡頭進入她的内心,用了幾次閃回,揭示了女主角内心的秘密,原來是她與丈夫勾結殺死了真正的妻子。

此後鏡頭一直跟着女主角,這次女主角暗中決心讓男主角愛上真實的她,而不是前輩她和丈夫密謀打造妻子形象的"她"。

從這一點開始,我們回顧了電影的前半部分,并從之前乏味的跟蹤段落中找到了不同的含義。正如我之前看過的一位影評人所寫的那樣,在這些段落中,演員不僅是鏡頭視角的上司者,他的行為決定了鏡頭的運動,更重要的是,女主角的形象一直是他的主觀觀點。

也就是說,從一開始,女主角并不是一個自給自足的主體,而是作為男主角眼中的一個形象,這個形象随着男主角的凝視而一步步地逐漸完善,那就是一個憂郁、高貴、端莊、神秘的女人,她被家庭的詛咒所悲哀,渴望英雄拯救自己, 美麗而無助,真的讓每一個男人都動起來。

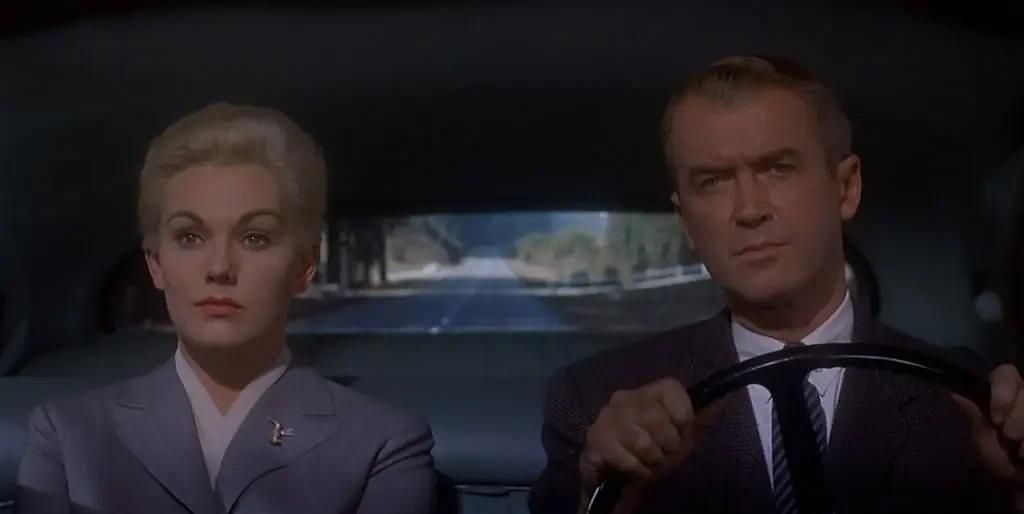

不過,這個形象是虛構的,不是女主角真正的本性,而是丈夫為了錢和謀殺而故意編造的來展示英雄,而男主角顯然是很好的觀衆。他不僅不停地跟蹤女主角,還通過門框、汽車前玻璃窗、鏡框的封閉視角,展現了女主角最美的一面,讓觀衆(作為男主角主觀觀點的接受者)加深了對女主角虛構形象的認知。

希區柯克沒有愚蠢地将謎團放在電影的結尾,而是通過女主角的回憶告訴觀衆真相,因為電影進展到1小時39分鐘。當然,這部分是由于希區柯克自己對懸念的了解(他認為沒有看到定時炸彈突然爆炸隻是一個驚喜,看到一個等待爆炸的定時炸彈的過程是懸念),但另一方面也是為了讓電影的反應更加明顯。

如前所述,當男主角關上門,鏡頭不和演員一起離開時,女主角成為鏡頭的唯一主人,當她主宰鏡頭時,鏡頭甚至直接進入她的内心去揭示真相,而作為觀衆我們也知道,女主角之前對演員的形象完全是虛構的。這一次,女人不想離開,而是想主宰男人的觀點。她希望這個男人愛上真實的她,而不是虛構的形象。

然而,這名婦女的努力完全沒有成功。走出房間後,占主導地位的鏡頭視角依然是女主角,她依然有相對于男主的主動性,在餐桌上,鏡頭運動依然是随着女主的視角進行轉變。女人看到男人的眼睛盯着一個穿着打扮的女人,發型和她之前想象的一樣,她看着女人,鏡頭切換到女人身上,這仍然是女人的主觀視角。但女主角已經意識到,男主角仍然記得虛構的人物,并沒有愛上真實的她。

于是,女人開始一步一步地向男人屈服,同意男人把她打扮好,慢慢地把她恢複到她以前想象中的形象。男人給她買了一樣的花,一樣的衣服,一樣的鞋子,當她最終失去了最後一句台詞,甚至頭發的顔色都同意恢複到她以前的虛構形象時,她完全失去了主動權,鏡頭再次被主人公的視角所支配。當她同意染發時,下一個鏡頭,她消失了,完全缺席,而是成為在理發店外等待她以他想要的圖像重新出現的英雄。

理發師告訴主人公,女主主要染發需要一段時間,男主回到自己的酒店等她,相機也跟着男主來到酒店,然後男主向窗外望去,從男主的表情可以看出男主看到了女主, 但鏡頭還是沒有給女主人,直到男主打開門,鏡頭以主人公的主觀視角再次窺視屋外,女主角才慢慢走出電梯。

需要指出的是,此時女主是作為男主的主觀視角去看形象的再現,這不是客觀的觀點,而是男主的主觀觀點,不是女主角本身,而是再次成為男主角想象中的虛構形象而出現。此後,女主角再也沒有主宰過鏡頭,她再次陷入了男性(觀衆)眼中的希望,徹底失去了自己的形象。

可悲的是,女主角并不在乎她的異化,她隻是取悅了男主角,她并沒有因為自己的形象越來越朝向那個可怕而沮喪,會破壞她虛構的形象發展,而隻是問男方"還滿意"嗎?男人不得不介入,要求女人再次剪頭發。于是,女人原有的性格最後一點也丢失了,完全融入了之前的虛構形象,主人公終于心滿意足了,兩人擁抱在一起。

可惜,這不是一個喜劇故事,這種對女人的異化的最終結果一定是自我毀滅。最諷刺的是,她一步步迎合男主角,隻為演員看穿了形象的虛假本質,他才發現這是女主角和丈夫埋下的情形。是以,他進一步要求女主角朝着虛構的形象前進——不僅在衣服、發型、發色上,而且在同樣的環境下,在同樣的環境下,表演同樣的事件。這最終讓女主角發瘋,這一次,她真的徹底迷失了自己,成為了她所扮演的妻子,卻遭遇了和妻子一樣的命運——從塔上摔下來,奄奄一息。英雄得救并治愈了自己的過度恐懼症。

我對整個故事的解釋是,一開始,女主角願意為了錢而扮演一個虛構的形象,成為男主角的對象,這是女人的原罪。從那一刻起,她分裂成她和男人眼睛的原始形象。當她愛上主時,她渴望克服虛構的形象,讓男人看到真實的她。某一時刻,她成為了鏡頭視角的上司者,因為她比男主知道的更多,但她無法克服男性上司者的眼睛裡的形象,是以一步一步地,她再次成為男人眼中的虛構形象,失去了自我,也失去了對鏡頭的控制。當她完全淪為那個形象時,她自己也被徹底摧毀了,隻有完全的,才是那個男人。

最後,說一些與電影無關的話。我認為,使用弗洛伊德和女權主義作為分析希區柯克電影的解釋工具是完全合适的,如果不是不可避免的話,因為希區柯克顯然是積極地利用它來使他的電影更加複雜。我們說不要過度解讀電影,但我們甚至不必放棄合理合理的解釋,我不同意"電影就是電影"的說法,特别是對于好萊塢電影來說,最受歡迎的娛樂,對公共意識形态最敏感,尤其是電影制作人。

作為一種分析工具,女權主義的存在是完全合理的,奇怪的不是方法論本身,而是那些教條主義地将方法論視為崇拜舊學派的本體論的人。他們沒有使用女權主義,精神分析和現實主義等概念作為工具,而是将它們視為電影的本體,并将所有電影都牽強附會地引入其中,這導緻了現在人們聽到它們時會感到頭疼的結構。但這些概念是關于什麼的呢?