我知道,现在大家主张少用哲学概念进行文学批判和解读,用陈山先生在课堂上的话来说,他看到了"女权主义"这个词,就直接扔掉了论文。但希区柯克的电影是显而易见的,我很抱歉地说,希区柯克在没有弗洛伊德的影响下拍了这部电影。这部电影之后我看到的感觉是,我敢打包一张票,希区柯克绝对读过弗洛伊德。

其实我觉得这部电影的精彩之处也完全是在后半部分的女主角以自我为主体(她想让主人公爱上"真实的她")而逐渐成为男主角想象中的虚构形象之间的张力。而前半部分真的很乏味,几乎看到我昏昏欲睡。

这么说吧,这部电影真的没什么悬念,远比希区柯克的《精神病患者》更糟糕。我并不软弱,真的相信那个丈夫所谓的幽灵般的依恋的胡说八道,而且这是一部希区柯克电影,而不是一部鬼片,所以从一开始就很自然地明白这是丈夫的阴谋。同时,作为20世纪50年代末黑色电影的轴心,金发女生就是蛇蝎女欺骗男性英雄,这也是显而易见的。

作为一个阴谋,这个计划是完全莫名其妙的,感觉好像丈夫完全是基于主人公的超恐惧症设计的情节,杀妻成了次要的。但是,即使英雄有很高的安全性,如果家人坐在塔的楼梯上而不是离开,这难道不会阻止丈夫在塔顶上吗?

这些都是吐槽,我的意思是,如果电影没有后半部分,而只是在前半部分结束后,直接揭示真相,那么这将是一部三流的侦探电影,也正是因为后半部分,突然让乏善可陈的前半部分也焕发出无限的魅力,充满了新的可读性。

如果说前半部分的男主角是绝对的镜头视角领袖,那么后半部分,女主角慢慢取代了主角的视角,成为了叙述者。一般来说,好莱坞电影只有一个主导观点,要么是整个知识点,要么是在故事主角的带领下对整个事件的观察。但希区柯克最喜欢的事情是玩弄这种颠覆,并拥有防止观众讨厌它的技能。《精神病患者》的旁白在故事进行到一半时莫名其妙地被杀死了,这在我小时候看电影的时候,让我郁闷了半天,我第一次知道原来观众默认的主角也可能在影片中途被杀掉。

《眩晕》这部电影再玩一次这手牌,在男主角再次找到女主角之后,他走近这个人,希望能了解她的身份,但女主角却对他撒了谎,当男主角关上门离开时,镜头并没有和男主角一起出门,相反,当镜头留在女主角的房子里时。这与之前的镜头完全相冲突,与演员的视点动人的电影经历相冲突,此时女主角成为了摄影机领头人,镜头进入她的内心,用了几次闪回,揭示了女主角内心的秘密,原来是她与丈夫勾结杀死了真正的妻子。

此后镜头一直跟着女主角,这次女主角暗中决心让男主角爱上真实的她,而不是前辈她和丈夫密谋打造妻子形象的"她"。

从这一点开始,我们回顾了电影的前半部分,并从之前乏味的跟踪段落中找到了不同的含义。正如我之前看过的一位影评人所写的那样,在这些段落中,演员不仅是镜头视角的领导者,他的行为决定了镜头的运动,更重要的是,女主角的形象一直是他的主观观点。

也就是说,从一开始,女主角并不是一个自给自足的主体,而是作为男主角眼中的一个形象,这个形象随着男主角的凝视而一步步地逐渐完善,那就是一个忧郁、高贵、端庄、神秘的女人,她被家庭的诅咒所悲哀,渴望英雄拯救自己, 美丽而无助,真的让每一个男人都动起来。

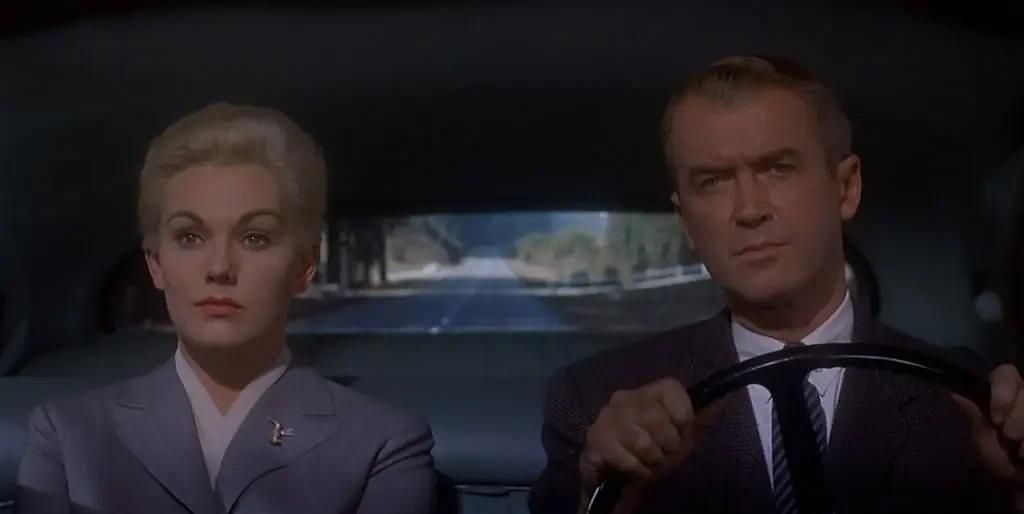

不过,这个形象是虚构的,不是女主角真正的本性,而是丈夫为了钱和谋杀而故意编造的来展示英雄,而男主角显然是很好的观众。他不仅不停地跟踪女主角,还通过门框、汽车前玻璃窗、镜框的封闭视角,展现了女主角最美的一面,让观众(作为男主角主观观点的接受者)加深了对女主角虚构形象的认知。

希区柯克没有愚蠢地将谜团放在电影的结尾,而是通过女主角的回忆告诉观众真相,因为电影进展到1小时39分钟。当然,这部分是由于希区柯克自己对悬念的理解(他认为没有看到定时炸弹突然爆炸只是一个惊喜,看到一个等待爆炸的定时炸弹的过程是悬念),但另一方面也是为了让电影的反应更加明显。

如前所述,当男主角关上门,镜头不和演员一起离开时,女主角成为镜头的唯一主人,当她主宰镜头时,镜头甚至直接进入她的内心去揭示真相,而作为观众我们也知道,女主角之前对演员的形象完全是虚构的。这一次,女人不想离开,而是想主宰男人的观点。她希望这个男人爱上真实的她,而不是虚构的形象。

然而,这名妇女的努力完全没有成功。走出房间后,占主导地位的镜头视角依然是女主角,她依然有相对于男主的主动性,在餐桌上,镜头运动依然是随着女主的视角进行转变。女人看到男人的眼睛盯着一个穿着打扮的女人,发型和她之前想象的一样,她看着女人,镜头切换到女人身上,这仍然是女人的主观视角。但女主角已经意识到,男主角仍然记得虚构的人物,并没有爱上真实的她。

于是,女人开始一步一步地向男人屈服,同意男人把她打扮好,慢慢地把她恢复到她以前想象中的形象。男人给她买了一样的花,一样的衣服,一样的鞋子,当她最终失去了最后一句台词,甚至头发的颜色都同意恢复到她以前的虚构形象时,她完全失去了主动权,镜头再次被主人公的视角所支配。当她同意染发时,下一个镜头,她消失了,完全缺席,而是成为在理发店外等待她以他想要的图像重新出现的英雄。

理发师告诉主人公,女主主要染发需要一段时间,男主回到自己的酒店等她,相机也跟着男主来到酒店,然后男主向窗外望去,从男主的表情可以看出男主看到了女主, 但镜头还是没有给女主人,直到男主打开门,镜头以主人公的主观视角再次窥视屋外,女主角才慢慢走出电梯。

需要指出的是,此时女主是作为男主的主观视角去看形象的再现,这不是客观的观点,而是男主的主观观点,不是女主角本身,而是再次成为男主角想象中的虚构形象而出现。此后,女主角再也没有主宰过镜头,她再次陷入了男性(观众)眼中的希望,彻底失去了自己的形象。

可悲的是,女主角并不在乎她的异化,她只是取悦了男主角,她并没有因为自己的形象越来越朝向那个可怕而沮丧,会破坏她虚构的形象发展,而只是问男方"还满意"吗?男人不得不介入,要求女人再次剪头发。于是,女人原有的性格最后一点也丢失了,完全融入了之前的虚构形象,主人公终于心满意足了,两人拥抱在一起。

可惜,这不是一个喜剧故事,这种对女人的异化的最终结果一定是自我毁灭。最讽刺的是,她一步步迎合男主角,只为演员看穿了形象的虚假本质,他才发现这是女主角和丈夫埋下的情形。因此,他进一步要求女主角朝着虚构的形象前进——不仅在衣服、发型、发色上,而且在同样的环境下,在同样的环境下,表演同样的事件。这最终让女主角发疯,这一次,她真的彻底迷失了自己,成为了她所扮演的妻子,却遭遇了和妻子一样的命运——从塔上摔下来,奄奄一息。英雄得救并治愈了自己的过度恐惧症。

我对整个故事的解释是,一开始,女主角愿意为了钱而扮演一个虚构的形象,成为男主角的对象,这是女人的原罪。从那一刻起,她分裂成她和男人眼睛的原始形象。当她爱上主时,她渴望克服虚构的形象,让男人看到真实的她。某一时刻,她成为了镜头视角的领导者,因为她比男主知道的更多,但她无法克服男性领导者的眼睛里的形象,所以一步一步地,她再次成为男人眼中的虚构形象,失去了自我,也失去了对镜头的控制。当她完全沦为那个形象时,她自己也被彻底摧毁了,只有完全的,才是那个男人。

最后,说一些与电影无关的话。我认为,使用弗洛伊德和女权主义作为分析希区柯克电影的解释工具是完全合适的,如果不是不可避免的话,因为希区柯克显然是积极地利用它来使他的电影更加复杂。我们说不要过度解读电影,但我们甚至不必放弃合理合理的解释,我不同意"电影就是电影"的说法,特别是对于好莱坞电影来说,最受欢迎的娱乐,对公共意识形态最敏感,尤其是电影制作人。

作为一种分析工具,女权主义的存在是完全合理的,奇怪的不是方法论本身,而是那些教条主义地将方法论视为崇拜旧学派的本体论的人。他们没有使用女权主义,精神分析和现实主义等概念作为工具,而是将它们视为电影的本体,并将所有电影都牵强附会地引入其中,这导致了现在人们听到它们时会感到头疼的结构。但这些概念是关于什么的呢?