1949年,中國共産黨上司中國人民在千瘡百孔的華夏大地上建立了新中國,随着毛主席在天安門城樓上宣布“中華人民共和國成立了”起,中國人民才真正成為自己國家的主人。

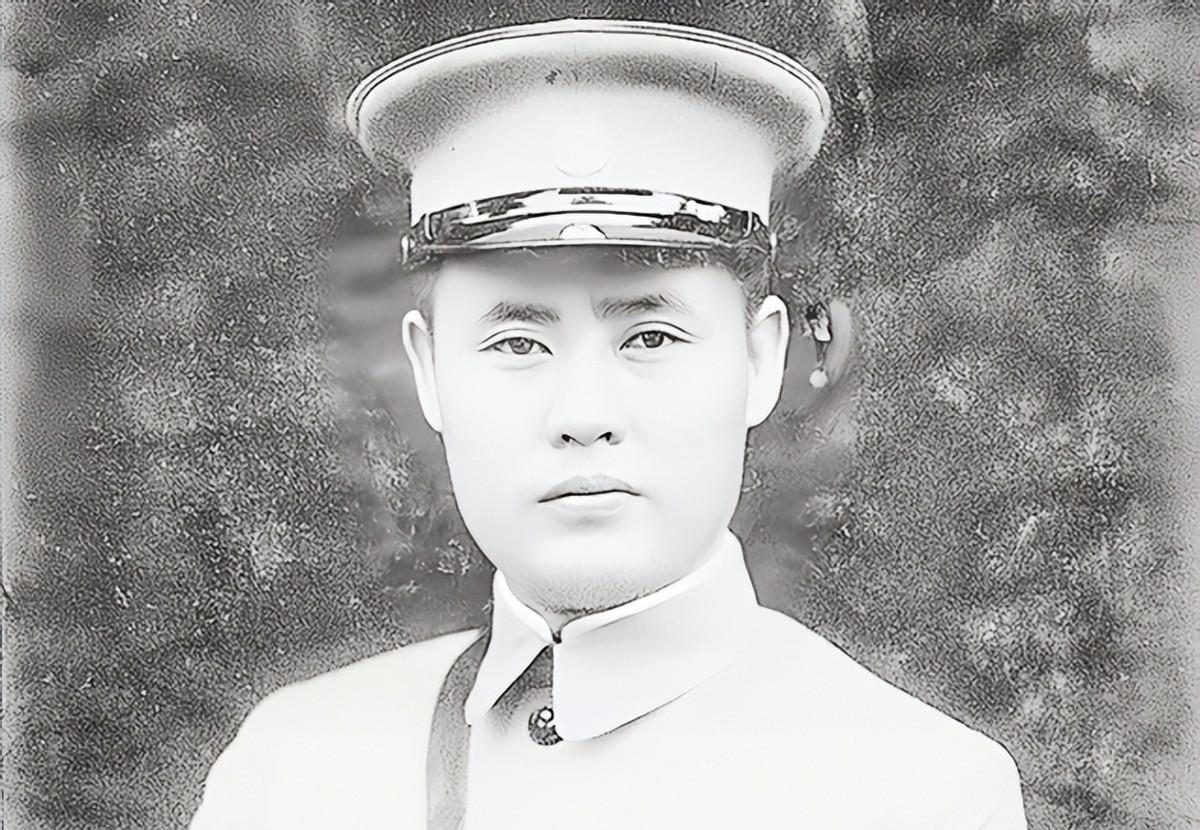

十四年的抗日戰争,三年的解放戰争,多少中華兒女抛頭顱、灑熱血,同時也有不少有義之士,為了民族大義,為了百姓免遭戰火之苦舍小為大,抗日名将布衣将軍傅作義就是其中之一。

北京和平解放 傅冬菊功不可沒

抗日戰争時期,國共兩黨實作了第二次合作共同抗日,傅作義是抗日名将,在著名的五原戰 役中,他曾取得了殲敵3700多人,擊斃日軍水川中将的驕人戰績,同時他喊出了全國愛國人民的心聲:“甯做戰死鬼,不做亡國奴”的口号,也使得使日軍長期不敢貿然西犯。

抗戰勝利後,内戰全面爆發,蔣介石将“華北剿總”的軍政大權交到他手裡。

1948年11月初,遼沈戰役結束後,國民黨軍華北“剿總”傅作義集團處在是守是逃、是南逃還是西竄舉棋不定的境地,官兵上下都已成驚弓之鳥。

傅作義把全部兵力60餘萬人部署在以北平、天津為中心,東起灤縣、西至柴溝堡長達500公裡的鐵路線上,準備“暫守平津,保持海口,擴充實力,以觀時變”。

毛主席縱觀全局,制定了隔而不圍、圍而不打、先取兩頭後取中間的作戰方針。

1948年11月1日、東北野戰軍主力和特種兵縱隊共計80萬人,與華北軍區部隊共同發起平津戰役。

第一步分割包圍傅作義集團切斷了敵人海運南逃之路;第二步先打兩頭,孤立攻殲新保安、張家口之敵,經29小時激戰,全殲天津守敵13萬餘人,活捉警備司令陳長捷,解放天津。

第三步新保安、張家口、天津解放後,我軍近百萬大軍雲集北平城下,北平此時已完全陷入孤立。

12月16日,平津前線司令部向傅作義發出最後通牒,17日塘沽守敵5萬餘人倉惶由海上逃走,傅作義帶着40萬人馬守在北平這座古城裡面,四郊都是解放軍部隊,真可謂是上天無路,入地無門!

傅作義的親生女兒傅冬菊是我黨的地下工作者,在其父親身邊“卧底”,她看到現在解放軍兵臨城下,父親及其40萬軍隊陷于困境,知道父親憂國憂民,從心裡愛護40萬官兵以及北平古城和城内的幾百萬人民,傅冬菊便抓緊了他的工作。

但如何做好父親的工作?怎樣能盡快争取父親起義呢?傅冬菊靜靜地回想平津地下組織對傅作義作的較為全面的剖析。

首先,父親傅作義是抗日名将,又是蔣介石所謂的“中興功臣”,蔣介石特設的“青天白日勳章”,第一枚給了自己,第二枚就授予了傅作義。

在全面内戰剛爆發之時,傅作義曾采取聲東擊西的戰略戰術,迫使我軍放棄了河北重鎮張家口,戰鬥力強大,但是現在北平被團團圍住時,他不知道這個内戰怎麼個打法了。

蔣介石和傅作義彼此不信任,蔣介石眼裡隻有嫡系中央軍是親兒子,其他軍隊都是養子,撿來的,蔣介石一邊将“華北剿總”的軍政大權交給他,同時卻又派中央軍李文、侯鏡如 兵團長期駐紮北平來節制傅作義。

傅作義也不好惹,他不滿蔣介石對日妥協投降政策,以功微為由不接受“青天白日勳章”,平津危在旦夕時,蔣介石讓他撒軍江南,傅作義則堅守北平地盤,他怕沒了地盤步張學良後塵。

最後傅作義就是憑借手裡的60萬兵力,存在的僥幸心理,他相信有軍隊作為籌碼,可以争取能夠促成和談的有利局面,儲存實力,争取以地方實力派資格加入将來的聯合政府。

但是現在在這種大軍圍城的情況下,哪裡還有父親讨價還價的餘地呢,傅冬菊搖頭苦笑,她按照黨的訓示精神,采取了相應對策。

首先是用激将法,傅冬菊知道,在這樣的形勢下,父親在戰與和的問題上百般猶豫,已經陷入深深的沖突之中,不能再增加父親的的精神壓力了,她自己心裡也愛護父親及其全家人,一天吃過晚飯,她像以前與父親說心裡話那樣,在書房說起目前戰争的形勢。

傅冬菊問父親:“這場戰争的結局,您覺得最後是國民黨勝,還是共産黨勝?”

“北平這個地方還能不能守得住?如果守不住該怎麼辦?”

“守不住的話能不能撤得出去?如果撤不出去怎麼辦?”

“最後是拼個人地兩光為‘黨國’成仁,還是保全幾十萬士兵的生命,保住這座古城,保住城内幾百萬市民免遭戰争之苦?”

女兒提出這許多的問題,傅作義隻是靜靜地認真的聽着,不發一言,但傅冬菊感覺得出來父親對她提的問題并不排斥,還是樂意聽下去的,于是傅冬菊便把她的看法,對着自己的父親一股腦地都講了出來,别人不敢講的話,她全都敢講。

盡管父親不說話,傅冬菊心裡卻明鏡似的,父親的思想已有很大的改變,不僅她的話聽進去了,而且也是大體上認同她的看法。

其實就算傅冬菊不講,這些道理傅作義也是清楚明白的。

三年的解放戰争打下來,他早已看清了華北的局勢,特别是遼沈、淮海決戰之後,現在到了決定進退之時,難下最後決心之際,能有親近的人給他分析分析出出主意,他還是感到很欣慰的,他想再這樣打下去,即便戰死疆場,也不會有人來給自己收屍了。

接下來傅冬菊采取規勸法,1948年12月25日,中共中央宣布了頭号戰犯名單,傅作義就名列其中,他的得知後心情極度糟糕。

傅冬菊就請受我們黨影響的劉厚同老先生和父親的“拜把子”鄧寶珊、馬占山登門造訪,來勸說自己父親。

“宜生(傅作義的字),不要悲觀,舊的生命完了,新的生命正好開始,我們要認清形勢,我不相信共産黨非要用武力來解決平津問題。”

“人家條件太高了,是讓我對不起朋友,是讓我叛逆。”

“此言差矣!什麼叫忠,隻要對得起人民還有什麼舍不掉的? 北平城你是守不住的,文化古都不能毀在你的手裡啊,接受和談條件,免遭戰火破壞,人民會感謝你的。”

大家你一言我一語辯論着,雖然傅作義沒有當場表态,但這說服工作還是起了至關重要的作用,随後我黨又派李炳泉告訴傅作義,“毛主席把你列為戰犯名單,是為了保護你,避免有人加害于你,更何況戰犯名單是可以改變的。”這一席話,給傅作義吃了個定心丸。

再加上毛主席之前給傅作義上的軍事戰役課,解放軍先是一舉吃掉傅作義的“心頭肉”35軍,然後用了不到30個小時便打下了傅作義認為的防禦工事堅固,固守三個月應該沒問題的天津。

傅冬菊幾乎每天都千方百計将父親的情況、及這個“華北剿總”司令部的活動,事無巨細的報告給前線指揮部,并傳到西柏坡總指揮部,最後毛主席的電報訓示,和傅作義誠意商談和平解放北平城事宜。

劉厚同、何恩源、閻又義等在上級黨組織的上司下,又經過多種管道對傅作義進行了客觀的分析,提出了和平起義的重要政策,最後在傅冬菊的勸告下、在各個方面的大力促使下,傅作義終于抛棄猶豫觀望的态度,派出了談判代表,為和平解放北平邁出了最重要的一步!

1949年1月19日,傅作義在《關于北平和平解決問題的協定書》上簽字,1月22日,雙方休戰,傅作義所部8個軍25個師先後開出城外聽候改編,到31日,東北野戰軍第4縱隊進城接防,北平正式宣告和平解放。

傅作義後來說:“我早知道冬菊是共産黨,是我身邊的紅色“卧底”,我時時刻刻都在呵護着她,怕她遭到特務的暗算,而她也時時都在愛護着我,并且把我引向光明、引向新生。”

1955年,為褒獎傅作義對中國人民解放事業作出的貢獻,毛主席親自授予他一級解放勳章,他的一生追求進步,處世重義輕利,後來他成為中國第一任水利部長後,還不遺餘力地勸自己的弟弟水利專家傅作恭從美國回來報效祖國。

傅冬菊功成身退,新聞戰線留倩影

傅冬菊在父親的影響下,思想激進,在随母親輾轉于太原、西安與重慶之時,就參加了由學生們組織的“号角社”,積極宣傳抗日救國。

在“西南聯大”讀書時,她加入了“民主青年聯盟”,抗戰勝利後,曾擔任天津大公報社編輯,後來夫妻周毅之、同學李定介紹她入黨,大公報社便成為平津地下黨的聯絡點了。

1949年1月31日,中國人民解放軍舉行正式的入城儀式,北平和平解放後,年輕的傅冬菊她對父親的表現不大了解,也不大滿意。

她覺得父親有些頑固,要是早聽她的,對和還是戰早作決定,天津可能不用血戰,北平也會快些和平解放;她覺得自己的任務完成得不夠圓滿,心中還有歉疚,是以北平和平解放後,她不願留在父親身邊。

當時平津戰役的指揮官聶榮臻元帥對傅冬菊作出了高度評價:保護北平這座文化古都和無數燦爛文明及兩百萬人民生命财産,傅冬菊作出的貢獻是不可磨滅的。

但傅冬菊還是去了天津,任《進步日報》副刊編輯,1949年8月,天津《大公報》停刊,傅冬菊跟随劉鄧大軍南下,參加了第二野戰軍西南服務團,參與了《雲南日報》的創辦。

1951年,陳赓将傅冬菊由昆明帶回北京,因為她懂英語,本來準備派她到北韓前線做英語翻譯工作,在北京,傅冬菊被中共老資格革命家帥孟奇同志留在了人民日報社,帥孟奇認為北韓前線不适合傅冬菊。

從此,傅冬菊一直擔任人民日報記者,她先後在記者部(北京組組長)、文藝部工作,1952年,與西南聯大的同學周毅之結婚,共育有三女。

二人志同道合,都從事記者職業。

周毅之後來被《人民日報》派往香港工作,成為駐香港新華社首席記者,在香港幹了近15年,出版有《香港概論》一書,直到1997年去世。

因工作需要,1982年傅冬菊被借調到新華社在香港的分社,從事統戰工作,她一直用傅冬這個筆名,平時積極工作但不顯山露水,為人非常低調,别人都不知她就是立下北平和平解放奇功的傅冬菊。

傅冬菊後來在報社被譽為報社“五朵金花”之一。

在一起工作期間,她給同僚的印象很好,沒有大小姐的脾氣,不以功臣自居,很随和,也健談。

人到中年時,齊耳短發,中等身材,性格開朗,一直和親近的親友保持着書信往來,談些家長裡短人情世故,十分平易直率,但很少談她的過去,不管是輝煌還是委屈,特别是與和平解放北平有關的事。

到了晚年,傅冬菊漸漸了解了父親,她開始願意講父親的故事,講北京的和平解放,她說:

“自己進入晚年,靜下來設身處地地從父親的角度思量,才漸漸意識到,父親作為一個在舊時代戰場拼殺出來的将軍,實在很難一下子就能決定在大決戰的關頭放下武器,将手下的幾十萬大軍全部交出去。”

況且她父親打過許多仗,還擅于守城,北平被圍時父親也向她說“我不是不會打仗,要打就是一場血戰,打下來會有什麼結果?”

傅冬菊說:“後來我去故宮參觀,看到故宮有今天這個樣子,人們像潮水一樣進出故宮,去感觸中國悠久的曆史文化,我突然想到父親,感到父親非常的了不起,他作出了艱難的但正确的決定,為了這個決定,他抛棄了全部的家底,我為有這樣一位因民族大義而甘願犧牲小我的父親而驕傲,可惜我在年輕的時候,不是這樣想的。”

她還記得父親在晚年時不止一次和她說過,這件事(指北平和平起義)我們總算做對了,而且越往後越覺得做對了。

1995年,傅冬菊在《人民日報》社崗位上以廳局級離休,受家庭影響,傅冬菊生活非常簡樸,保持着勤儉自立的習慣,從來不奢侈浪費。

她離休後讀書看報生活非常安逸而有規律,每個季度還要向一些學校捐款助學,非常熱心家鄉的教育事業,2007年7月2日晚,83歲的傅冬菊因病醫治無效,在北京逝世。

這是特殊曆史時期的一對特殊父女:一個是手握重兵的舊“軍”,一個是為新中國誕生奔走呼籲的新青年,最後女兒促使父親做出決定,交出幾十萬軍隊,保全了北京城,父女二人真的很不容易,也非常了不起。

相信人民不會忘記您們,共和國不會忘記您們!

注:傅冬菊解放後一直使用傅冬這個名字,本文為了閱讀順暢,全部使用傅冬菊這個名字。

參考文獻:

孟艾芳 《肝膽相照與互相促進》2013年

陳宗良 《西柏坡100個為什麼》2004年

周俊芳《布衣将軍 一個女記者筆下的傅作義》2018年