最近,單身人士比較心煩。

本來嘛,恐婚,恐育,是當代年輕人一大普遍狀态。

結果呢,催婚,催育,倒成了國家政策狠抓的方向。

能不煩嗎?

這上緊下松,上熱下冷地一撞上,總會滋生出更多的問題反彈。

但我們今天來談談這之外的又一家庭問題,離婚。

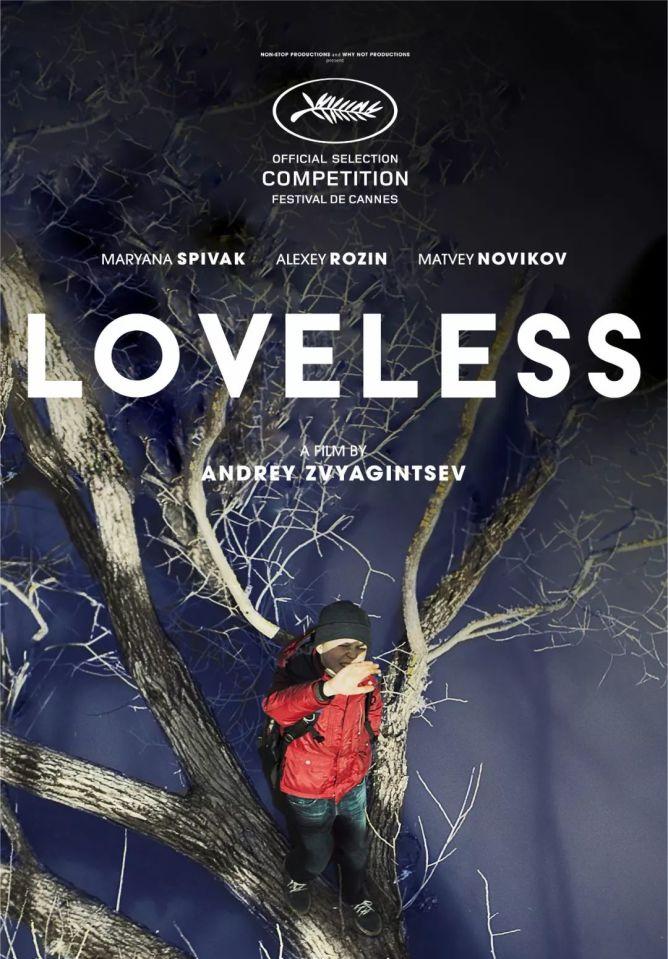

有部俄羅斯電影,正好把這事講透了,也講狠了——

《無愛可訴》

導演安德烈·薩金塞夫,處女作《回歸》拿下大獎揚名,一部荒謬的“強拆”寓言《利維坦》,更是讓他在影迷圈受到推崇。

這部,薩金塞夫把冰冷的視線,投放在一個關系破裂的家庭上。

影片氛圍一上來,就降至冰點。

一對俄羅斯夫妻,珍娅和鮑裡斯,正在商談兩人離婚後的事情。

沒講幾句,吵了起來。

尤其不斷罵“賤人”“畜生”的珍娅,令談話變得火藥味十足。

吵什麼呢?

離婚夫妻最不好解決的那檔子事,孩子怎麼辦?

鮑裡斯自認理由充足——

孩子跟你啊

你可是母親

珍娅輕笑,什麼年代了,聽說過平權麼?

接着又補了一句話,尖銳刺耳但無法反駁——

玩夠了的女人就扔一邊

自己拉的屎讓别人收拾

推來搡去,言下之意,兩人都不想要孩子。

連他們離婚的交代,也變成“要說,你去跟你兒子說”的互相甩鍋。

直到,吵崩。

珍娅起身去了浴室,完事一帶上門,出現全片最令人心驚肉跳的一個鏡頭:

看不清,再調亮一點:

兩人12歲的兒子,阿廖沙,躲在浴室裡偷聽到了一切——

争吵、辱罵,以及對他的嫌棄。

阿廖沙失聲痛哭。

孩子的委屈和崩潰,沒有被父母發現,僅僅停留在觀衆面前……

珍娅和鮑裡斯之間,顯然再“無愛可訴”。

離婚,注定是他們最好的結局。

鮑裡斯早在外另組家庭,對方比前妻年輕溫柔,肚中的孩子已快臨産。(按時間推算,出軌沒跑了)

唯一讓他擔憂的,信仰東正教的BOSS最看重家庭。

離婚可能會影響自己這份待遇不錯的工作。

另一邊,珍娅也在感激遇見了47歲的“真愛”。

離婚看上去對她并無多少影響,日常沉迷社交網絡,還有心情去美容理發。

可出于對前夫餘恨未消,連同兒子的氣味也開始覺得讨厭。

就因為離婚,孩子成了父親眼中的麻煩,母親口中的“屎”?

好一對自私極品的父母。

不分國别,這樣的情況,我們也有——

比如2018年的張子楓、彭昱暢搭檔的《快把我哥帶走》。

當它卷入輿論風波,有人把關注點放到“二胎宣傳片”的意圖上。

我卻留意到,片中兄妹倆的家庭,不就是個典型的(瀕臨)離異家庭狀态。

父親整日酗酒,不問人間事;

母親頻頻離家,回來也是和父親吵架。

在這樣的家庭關系下,仍是中學生的哥哥不得不擔任父親的角色,獨自照顧着妹妹。

妹妹則處在渴望父母關注與愛護的年紀,卻失落地發現自己的生日,他們竟然都不記得了。

好在,她還有個哥。

如果是獨生子女咋辦,自己舔傷,默默變形?

太多問責原生家庭的悲劇,小十君就不跑題展開。

最終,相依為命的兄妹,被迫無情分開。

就因為離婚,家不成家,父母也沒有做父母的心情與狀态,同樣失敗得徹底。

結婚、生子,自古人之常情。

換個新時代的浪漫說法,婚姻,自由選擇,孩子,真愛結晶。

但,凡事總有差池。

那慘了,從此提及不幸婚姻就齒寒,孩子不管誰帶,都成了“拖油瓶”。

相愛容易相處難,離婚本質沒錯。

國人勸離婚有個傳統,先不管三七二十一,上來便會說“想想孩子”。

想想孩子,婚該離的,千萬别拖着。

留他在一個不健康、不穩定的家庭關系中,照樣會受傷。

隻不過,離完婚,真正能做好善後工作的父母,能有幾對?

在失敗婚姻下,保證不給小孩留下陰影的夫妻,能有幾對?

扯回正片。

這部電影,越往後看越覺得絕望,甚至在平靜之中積聚怒火。

珍娅和鮑裡斯的離婚進展,始終膠着。

第一個受不了的,是阿廖沙,他突然消失了。

不是沒預兆。

在消失前的早上,他吃不下早餐。

珍娅站在對面,自顧自地玩着手機,沒當一回事。

阿廖沙攥緊的小拳頭,流下的一滴淚,連同心中所做的決定,又沒被發現。

他說的是,我再也不想吃了。

小孩子鬧脾氣?唉。

第二天,等到學校的老師打電話過來,珍娅才意識到孩子不見了……

影片的後半段,基本圍繞“尋找阿廖沙”的情節展開。

你能從中看到不少問題,亦能摸到悲劇的源頭,甚至預知未來的走向。

事已至此,小到家庭,大到國家,都脫不了幹系。

家庭的不負責,是造成孩子離家出走的關鍵。

人真的丢了,做父母的才着急起來。

珍娅與鮑裡斯,為搜尋阿廖沙的下落,不得不重新“捆綁”在一起。

可對彼此怨氣沖天的兩人,一旦單獨相處,指責與争吵,永遠停不下來。

毛子的暴脾氣和武力值,你們都知道,小十君觀影過程中,老擔心下一秒就是血肉橫飛的家暴現場。(誤)

左右看着他們,難以想象兩人以前相愛的模樣。

事實上,珍娅也多次強調,她和鮑裡斯之是以會結婚,是由于意外懷孕。

她對他,幾乎沒有愛情。

這段婚姻,一開始就是個錯誤。

或許生下孩子也是,珍娅壓根沒準備好,且心甘情願地成為一名母親。

她對自己不負責,對婚姻不負責的決定與行為,又受到自己母親的影響。

珍娅從小在單親家庭的缺愛環境下長大。

她爆粗口、壞脾氣、孤僻自私、不會去愛,其實都是她母親性格缺陷的投射。

母女倆直到現在,仍無法正常對話——

你看看你像什麼?

像個婊子!

歸根結底,這一代的家庭問題,有一方面,來自上一代的“遺毒”。

至于國家層面,電影開頭結尾出現的防護帶,形成強烈暗示。

本用來提醒“前方危險,禁止進入”的防護帶。

被随意地丢在了地上,接着成為阿廖沙手中揮舞的玩具,成為高懸樹上的無用之物。

正意味着,所謂“防護”,基本形同虛設。

而國家的不作為,可能會進一步将問題推往深淵。

珍娅在阿廖沙走失後,第一時間報了警。

警察一會說,叛逆期的孩子,跑幾天就回來了。

一會說,我們查資料、問詢家屬、分析案情,都需要耗費時間。

總之,不立案,不搜尋,畢竟政府部門人力、精力有限。

為了不浪費雙方時間。

警察讓珍娅上網,找專門負責救助的志願者組織,并表示和該組織合作過不少次。

“他們工作非常到位,而且高效。”

的确如此,尋找阿廖沙的段落,大部分由志願者們的專業搜尋撐起來。

對比來看,實在諷刺。

政府的不作為,有着自己的立場。

于千千萬萬的案件中,孩子走失,大多時候,家事而已。

如此說來,他們的作為,難道隻需要放在催婚、催育的“國事”上?

結完了,生完了,之後呢?

之後,什麼都成了自己去解決的家事。

這才是最糟糕的。

最後阿廖沙,到底找到了沒?

不必說,你也差不多猜到了,孩子永遠是父母失敗婚姻的犧牲品。

冷靜一下。

回過頭來,我們看幾組國内的統計資料——

離婚率連續15年上漲,甚至趕超衆多歐美國家:

越來越多的年輕人不願結婚,多半是出于沒能力、沒狀态負擔家庭責任:

高離婚率,對沖低結婚率,從國家大局來說,的确不算什麼好事。

從個體出發,往深裡挖。

分明我們面對婚姻,選擇更多了,也更自由了。

為什麼還會有越來越多的人不想結婚,甚至不敢結婚?

這一代的年輕人,已經清醒地意識到:

組成一個家庭,就要對自己負責,對他人負責,以及對下一代負責。

在這樣“離婚易,結婚難”的時代,我們的選擇,不得不變得更加謹慎。

國家與其變着法子,催婚、催育。

不如想想,怎樣為我們創造更令人安居樂業的環境。

匆忙走入婚姻的結果,《無愛可訴》已指出一種絕對悲劇的走向——

阿廖沙的事終告一段落,珍娅和鮑裡斯重歸各自的家庭生活。

兩人的性格,似乎沒有變化。

鮑裡斯家的新生兒,即将成為又一個被冷落的對象……

瞧,因果循環,倒黴的永遠是下一代。

-END-

互動話題

你被催婚了麼?

如何投稿

上下滑動檢視如何投稿

關注、在看、轉發三連,感受解讀說實話,批評有實據的小十君~