8秒定成敗。

需要“RESEARCH(研究)”什麼,又有什麼可“DESTROY(破壞)”的?

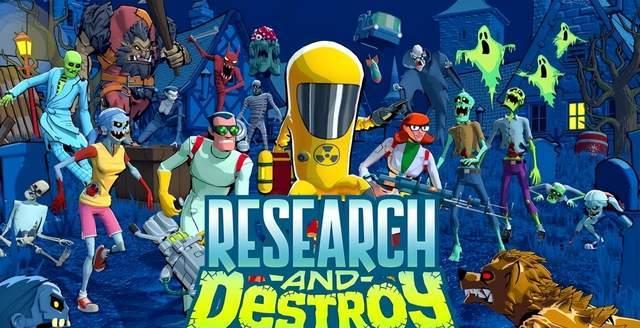

如果光從名字來看,你大概很難了解《RESEARCH and DESTROY》是一款玩什麼的遊戲——一邊是拿着科學武器的殘忍人類,一邊是死于安逸的超自然生物,上次看到類似的場景,可能還是在上個世紀的經典電影《捉鬼敢死隊》之中。

除了沒有巨型的白色幽靈外,《RESEARCH and DESTROY》和《捉鬼敢死隊》最大差別,在于它幾乎沒有任何故事可言。遊戲的背景設定非常樸素,在不遠的未來,人類自取滅亡,僵屍、幽靈、狼人,這些原本隻在傳說故事中登場的“生物”,迅速占領了世界,地球迎來了史無前例的和平。但當所有人(鬼)都在享受生活的時候,三名人類的出現,給一切帶來了翻天覆地的變化。

不用說你也能猜出來,這三名人類科學家,就是玩家所要扮演的角色,而那些亂七八糟的怪物,便是我們要清除的目标——簡單來說,這就是一款操縱人類的“科學力量”,打倒一切“牛鬼蛇神”的遊戲。

說真的,和我最近玩過的其他遊戲比起來,《RESEARCH and DESTROY》幾乎就是把“不正經”三個大字,給寫到了臉上。這裡所說的“不正經”,一部分來自美漫般的頭身比角色、搞怪的世界觀,以及發行商Spike Chunsoft旗下品牌的那些奇怪關聯之外,而另一部分,則來自它獨特的遊戲系統。

剛剛也說了,“身為科學家打敗怪力亂神”是本作的核心。在遊戲中,玩家扮演人類僅存的科學家,通過在各地與超自然生物的戰鬥,逐漸取回人類對于世界的控制權。而這裡的“戰鬥”,是一種将“回合制”和“動作遊戲”融合之後的産物。

從嚴格意義上來說,你可以把《RESEARCH and DESTROY》看作是一款“回合制RPG”。在人類消失後的文明遺址上,科學家與超自然生物以“你來我回”的方式進行戰鬥,為了對抗超自然生物們的神奇力量,科學家們披上了力量強大的未來科技。

《RESEARCH and DESTROY》最特别的地方在于,它本身并不以“指令”和“回合數”來限制玩家,“動作”部分同樣在遊戲中占有重要地位。比如在戰鬥中,你需要做的事情不是“給機關下達指令”,而是自己“親身上手”,從移動到攻擊,再到被動防禦,全都在玩家的掌握之中。

我知道這不是好了解的概念,但如果你玩過“戰場女武神”或“百戰天蟲”系列遊戲,那事情就好解釋多了。

《RESEARCH and DESTROY》的戰鬥流程有着“超級科學回合(我方回合)”與“超自然生物回合(敵方回合)”兩面。在行動時,每個機關會得到固定量的行動資源,而如何最大化利用這個行動資源,就是遊戲最大的玩點與特色。在“戰場女武神”中,步兵或坦克移動所消耗的資源被叫做“Action Point”,隻會在機關移動時被消耗,其與核心的關系更像戰棋系統中機關可移動的最大步數,在展現大局掌控力同時,還可以自己上手操作操作,堪稱遊戲界的“一菜兩吃”。

《RESEARCH and DESTROY》并沒有完全套用這個模闆,它用一個“8秒”的行動時間,代替了“Action Point”,再一口氣把玩家機關能做的所有動作,都壓縮在了這個8秒之内。當玩家選中一個機關,并開始行動時,遊戲便會開始計時,在這期間,玩家無論是移動、攻擊、與場景互動,甚至連瞄準的時間都會被計算在内,讓整個行動過程瞬間緊張了不少。

在單人遊玩的情況下,遊戲提供了三名科學家角色使用,除了其中一名角色無法收起武器快速奔跑之外,他們并沒有太多個體或能力上的差別。不過有意思的是,如果玩家沒有在8秒時間内完成需要的行動,這個角色就會以一種“時間停止”的樣子,固定在原地,因為每個機關的時間是被單獨計算的,這讓原本就看起來不太正經的遊戲,變得喜劇感十足——被固定在半空,甚至更奇怪的位置,幾乎算是家常便飯。

就像這樣

當三名角色行動結束後,遊戲進入敵方回合,玩家在遊戲中需要對付的敵人——一群超自然生物,會在遵守相似規則的前提下,向着科學家們發出進攻。根據敵人的類型不同,他們的移動速度、攻擊力、生命值,也各不相同。其中不少機關,更是有着自己特殊的行動機制,比如“童年陰影怪”隻有被指定的目标才可以看到,“吸血鬼”在被擊敗後如果不調查屍骸,就會在一回合後自動複活。

和人類不同的是,超自然生物即使被打倒,也可以在自己的回合中迅速獲得機關補充,數量會根據場上留存的敵人數量調整,絕不會給玩家留下無事可幹的時間。

當你在同一地區完成一定數量的戰鬥,科學家便會取得該地的控制權,再通過每次戰鬥所獲得的資金,玩家可以在該地區建立“大學”,用于開發和研究新的武器與道具,也可以向新的區域發起調查和進攻行動,這大概也就是标題中“RESEARCH(研究)”的來由。

而每當遊戲中的計時器過去四十天,超自然生物便會進行一次行動。屆時,即使是已經被收回的地區,也會面臨再次失守的風險,被占領的地區越多,每回合被進攻的可能性,也就越高。

不可否認的是,在美漫風格的畫面與特效堆疊、遊戲角色們的無厘頭的台詞,以及新穎的玩法的疊加下,《RESEARCH and DESTROY》展現出了它特殊好玩的一面。但和類似作品相比後,玩家也不難發現,過于強調動作要素的重要、加快單次行動節奏的特點,也讓遊戲本身的重點也發生着質變。

在“戰場女武神”的單人模式中,玩家有着足夠的思考和行動時間,而在“百戰天蟲”中,雖然有着相應的時間限制,但2D的地圖與場景卻能把重要的資訊迅速展現在玩家眼前,不會耗費太多時間成本。

遊戲中可開發的武器裝備還算豐富,效果也各不相同

但《RESEARCH and DESTROY》的情況是,真玩起遊戲後,你很快會意識到“8秒”的時間限制,可比想象的要緊多了,并且容錯率也非常低,可能隻是被地形多卡了一下,瞄準時多看了一眼,就會改變眼前的戰局走向。

因為遊戲中敵人數量遠比我方機關要多,并且移動速度極快,是以在大部分情況下,開場不到一回合,雙方就會進入交戰狀态,再加上敵方機關會非常及時地得到補充,讓遊戲的主要方向從“如何實施最好的戰略部署”,向“怎樣在限制時間内消滅所有敵人”轉化,對玩家的要求,也從“大局觀”向“反應力”偏移。

雖然,在遊戲中追求什麼這種事情本身因人而異,不存在好壞标準,但落實到整體的遊戲體驗後,《RESEARCH and DESTROY》對于政策性的抛棄,也的确讓人覺得有些可惜。

在實際的遊戲中,玩家将會收到類似于“到達指定位置”或“與×××裝置互動”之類的主要目标,這意味着玩家除了要投入大量精力在對付怪物、跑路上之外,還要為額外的互動投入時間,但真正難受的是,遊戲中重要的任務互動時間大都被設定在了8秒以上,也就是一個回合以上。

同時還會受到怪物的襲擊

确實,如果制作者的初衷是想讓玩家能夠獲得那種“生死時速”“分秒必争”的緊張感,那他大機率是成功了——事實上,在遊戲中的大多數時候,你将不得不與“就差零點幾秒”的不甘較勁。

說的直接點,在這裡,你基本可以放棄展示自己戰術頭腦的想法。

一方面,三名角色的人數上限,從根本上限制了大規模的部署行為;另一方面,本作在大部分時候也不太建議玩家做出“犧牲”某個機關,或者使用某個機關進行單獨行動的戰術。因為,角色一旦死亡就必定需要另一名角色來救援,8秒的時間也根本不夠同時用于救人和殺敵,但拖到下一局,再有新的敵人出現,如此反複下來,就算不死在怪物手上也會感到疲憊不堪。

這樣看來,“抱團取暖”似乎成了本作唯一的“戰術考量”。不過往好了想,你不用帶太多腦子,剩下的就是優先打誰、能不能打準、以及千萬别用搖桿玩了(因為你會因為搖桿瞄準,而浪費掉大部分時間)。

不挑玩家,不需要過度動腦,輕松搞笑的遊戲氛圍——其實,如果接受了這些,《RESEARCH and DESTROY》還算是款值得一玩的遊戲,而如果你有些合适的朋友,也許還能獲得更多的歡樂。

因為本作支援兩名玩家,最大六名自定義角色同時遊玩,同時還允許隊友之間互相坑害,是以上面關于遊戲密度過高,政策性貧乏的問題,都可以在雙人模式下得到些許緩解——又或許,雙人模式才是本作的完全形态。

但如果你和我一樣沒有朋友,可能就要看看自己到底和它能不能合上電波了。