來源:磁共振之家

人體内的一些部位由于一些特殊組織成分的影響,在進行MRI成像時測得的MRI信号強度會随着測量方向的改變而變化。這種特殊的MRI信号強度的改變不僅會影響我們對MRI圖像的判讀,甚至還會造成誤診的發生。

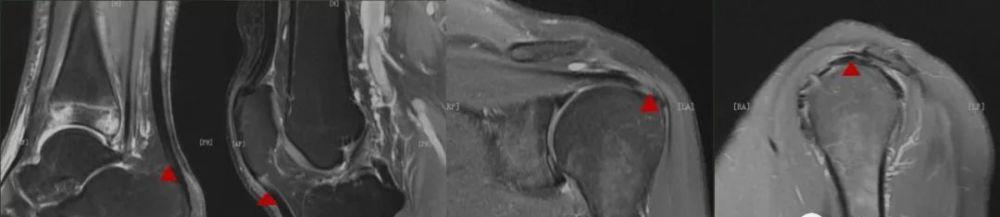

退行性改變?撕裂?

本期内容:

什麼是魔角效應(MAE)?

魔角效應出現在哪些部位?

魔角效應的MRI表現?

什麼情況下會産生魔角效應?

如何避免魔角效應?

什麼是魔角效應?

在正常情況下,肌腱或關節軟骨各層中的膠原纖維排列的方向是不同的,其在各方向上表現出不同的性質,為各向異性;此種組織可以改變其中的水分子的運動,其測得的MRI信号會随着測量方向的改變而變化。

水分子與膠原纖維在偶極-偶極效應的作用下,具有很短的T2時間。肌腱在MRI圖像上表現為低信号;關節軟骨各層中的T2時間有所差别,可呈現出分層的表現。

但在特定角度的MRI成像時,這些組織在較短的TE成像序列上可表現為局部異常增高的高信号,該信号的增高程度與主磁場B0的夾角相關,當這些結構與主磁場夾角在54.74°(約55°)時,信号增高程度達到最大,這種現象稱為“魔角效應”。

在TE值固定的情況下,其MR信号強度在一定的角寬内随着夾角的變化而改變。

在短TE成像序列上表現為異常增高的高信号,該信号的增高程度與此夾角相關,當夾角為55°時,信号增高程度達到最大。這種異常增高的信号常見于短TE序列的T1WI和PDWI序列上,正常的肌腱局部會表現為高信号。

在MRI成像中,如果肌腱和主磁場的夾角接近55°,則肌腱的局部會在T1WI和PDWI上顯示為高信号,但其在長TE序列(如T2WI )上顯示為正常。這種魔角效應的存在可能會與病理情況相混淆,引起對MRI信号的誤解讀。

魔角效應常出現在哪些部位?

對于魔角效應,大家可能比較熟悉的是在肩關節和跟腱的掃描中;魔角效應常出現在含有緻密且呈各向異性的特殊組織結構的部位,如常見于由膠原纖維構成的肌腱、韌帶及關節軟骨等部位,需要指出的是魔角效應不僅僅隻局限于肌腱及軟骨,它可以出現于人體的任何部位,如MRI的神經成像中也會産生。

什麼情況下會産生魔角效應?

緻密且呈各向異性的特殊組織結構,如由膠原纖維構成的肌腱、韌帶及關節軟骨等。

成像結構與主磁場呈55°夾角。

使用較短TE成像序列,如SE序列或GRE序列的T1WI及PDWI,SE序列更常見。

魔角效應可出現在含有上述組織(但不僅僅局限于含有纖維蛋白的組織)的任何部位(如肩關節、膝關節、踝關節、腕關節、髋關節、椎間盤等),任何方位(橫軸位、矢狀位、冠狀位)。

如何避免魔角效應?

1. 适當的增加TE值。雖然TE值不是決定魔角效應的唯一因素,但改變它是改善魔角效應最有效的一個因素。

左圖:TE 35ms; 魔角現象較明顯。右圖:TE 70ms;無明顯魔角現象。

在魔角的方向,肌腱的T2值會延長,在進行短TE成像時表現結果就是MRI信号強度的增加;在進行TE值較長的序列成像時,這種信号強度的改變可以忽略不計。

目前對于四肢關節的掃描常采用較短TE的序列掃描,如T1WI、PDWI和處于PDWI和T2WI之間的中間權重序列為主。是以為了避免魔角效應引起對MRI圖像信号的誤解讀,在進行關節掃描時建議掃描序列中至少要有一個長TE的序列。

2.改變掃描體位來避免魔角效應。

在擺放掃描部位時盡量避免掃描部位與主磁場呈50°-60°夾角,如膝關節、跟腱的掃描。

魔角效應與主磁場的夾角密切相關,在進行這些部位的MRI信号解讀時需多序列多方位觀察對比,這樣才能有效的避免對MRI信号的誤解讀。魔角效應給我們帶來的大多是對診斷無益的僞影;但同時魔角效應可用于肌腱、腱鞘、關節軟骨等一些富含膠原纖維組織的MRI特殊成像中,可有利于病變的顯示及鑒别診斷。

參考文獻:

Bydder G M . New Approaches to Magnetic Resonance Imaging of Intervertebral Discs, Tendons, Ligaments, and Menisci[J]. Spine, 2002, 27.S,

雷格格,張光鋒,賈慧惠,吳繼志,常嚴,易佩偉,盛茂,楊曉冬.短T2組織磁共振成像技術研究進展[J].中國醫學實體學雜志,2020,37(5):594-598.

哈希米, 布拉德利, 利桑帝,等. MRI基礎[M]. 人民衛生出版社, 2019.

來源:MRI圖像

【版權聲明】本平台屬公益學習平台,轉載系出于傳遞更多學習資訊之目的,且已标明作者和出處,如不希望被傳播的老師可與我們聯系删除