一直以來,關于買油車還是電車的抉擇一直存在:

上班通勤,該買油車還是電車?家裡第一輛車,該買油車還是電車?考慮置換,該換油車還是電車?

基于使用場景和心理價位承受能力、保值率等多方面因素,加上對購車成本和使用成本的接受程度不同,買油車還是電車,多年來一直是一個讓人糾結的話題。

最近兩周,幾乎每天都有電動車漲價的消息,就在理想汽車創始人李想在微網誌中更提到,“不漲的都是因為還沒談好。”

李想微網誌下,有人留言:新能源随便一漲都是1萬-2萬,2萬元按照10塊錢一升油計算,都能加2000升,按照50L的油箱來算,能加40箱。

還有人說,去年下半年的油車提車價比上半年平均漲了10%-15%,油車優惠力度減少,也相當于變相漲價,這個幅度比電車高多了。

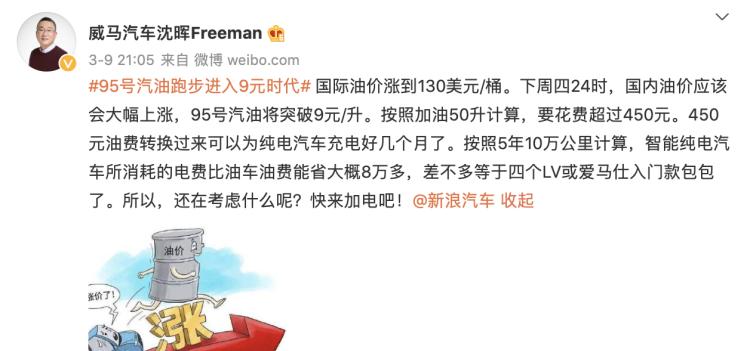

從使用成本次元看,威馬創始人沈晖在微網誌上算了一筆賬:按照加油50升計算,要花費超過450元。450元油費可以為電動車充電好幾個月。按照5年10萬公裡計算,智能純電汽車所消耗的電費比油車油費能省大概8萬多,差不多等于四個LV或愛馬仕入門款包包了。

圖源:沈晖微網誌

有趣的是,當電動車廠家在拼命利用油價上漲來推銷電動車時,面對一家接一家的電動車企業宣布漲價,燃油車企業卻并沒有趁機造勢,而且,如果你去4S店裡逛逛,優惠還收窄了。

漲價,使用者的算術題

身在鄭州的小張最近收到了比亞迪銷售發來的電動車調價資訊,催促他趕緊下訂鎖定調價前的價格。

去年此時,他就開始逛店對比,20萬以内的預算,經銷店都有搞價格的餘地,他覺得優惠的空間還很大。随着去年下半年鄭州一場暴雨以及疫情反複,購車的行程被擱置,今年再看,同樣的電車和油車都比去年貴了。

“電動車保費也漲了,油價也漲了。”小張發現,增長的不止是購車成本。

一直猶豫買電動車還是油車的小張更焦慮了。

鄭州不在限購城市之列,但是因為交通擁堵和空氣品質問題,實行機動車尾号限行政策,不限購但是限行,就催生出了不同的需求。

開電動車可以不用限号,家裡兩輛燃油車也同樣可以更大程度的避免限行,加上購車成本、使用成本和對駕駛體驗的多重考慮,問題也就來了。

如果加上油車使用成本上漲,電車購買成本上漲,那到底買啥?想必這已經成為一個複雜的函數問題了。

而諸如鄭州這樣限行不限購的城市,實際上要比限行限購城市更多,是以需求也就更複雜。

燃油車也有成本上漲壓力

燃油車為什麼優惠少了?

去年整個行業缺芯困擾的不止對新能源汽車,傳統燃油車同樣飽受困擾,生産和銷售節奏都受到影響。

今年年初,長安汽車華東戰區總監蔡益在接受媒體采訪時曾表示,晶片問題仍在影響汽車行業,一方面,缺芯導緻産量不足以滿足消費者購買需求,另一方面,也為制造成本帶來了更大壓力。據蔡益介紹,整個汽車行業使用的晶片平均漲價高達20倍。

同時,俄烏沖突也為跨國車企的全球市場業務帶來一定不确定性,大衆、寶馬都表示對其全球供應鍊造成了一定影響。

國内疫情也正在影響着汽車企業的生産節奏。3月,位于沈陽的寶馬大東工廠和鐵西工廠都面臨暫時停産,一汽集團位于長春的五大工廠也都暫時停産。

缺芯、疫情依然在影響着燃油車生産,從生産制造成本來看,燃油車其實同樣有壓力。

但是,從财務資料看,燃油車生産企業受到的成本沖擊并不大。從已經釋出2021年财報的奔馳、寶馬、吉利等品牌來看,盡管在過去一年均存在着傳遞不穩定的情況,但是财務名額依然保持着增長節奏,這也說明,傳統品牌在盈利模式和抗風險能力上,仍然具備一定的優勢。

比如,在吉利的财報中,就提到了授權收入已經成為公司新的利潤增長點,技術輸出也成為吉利汽車未來利潤來源的重要和持續的方向,也就是說,去年吉利依靠CMA和浩瀚架構進行的一列合作,已經為吉利帶來了利潤。

事實上,無論是原材料成本上漲,還是油價上漲,亦或是疫情對市場需求的影響等等,多重因素疊加,最終考驗的是車企的抗風險能力,和面對多重打擊之下的承壓能力,以及供應鍊管理、成本管理以及盈利模式等。

傳統管道終端價格調控機制

如果說保持盈利是燃油車不漲價的原因,也不全面。

在中國汽車市場這過去幾十年裡,從來隻聽過“官降”,沒聽過“官漲”,或者說,指導價下調,那一定是大張旗鼓,但是有沒有漲價呢,其實也不是沒有。

燃油車生産廠商因為産品線衆多,管道網絡龐大,生産成本的上漲無法簡單地依靠調整價格解決,普遍做法是改善銷售流程,調整銷售政策。

傳統4S店的經銷商授權模式,對于價格的調控有很多手段,調整返利模式、促銷政策,壓庫或者收緊庫存,都能起到價格調控的作用。是以,燃油車雖然沒有“官漲”,但是優惠收緊,甚至加價提車,就相當于變相漲價了。

價格是市場調節的重要手段。乘聯會秘書長崔東樹分析,傳統燃油車市場的産銷相對靈活,前期的晶片短缺,也沒有出現傳統燃油車的價格暴漲,而是用經銷商的經銷制優勢化解,管道經銷商有很強的價格調節能力,實作成本和供給變化下的需求穩定。

這或許也是面臨外部環境和供應鍊突然變化,經銷商模式相比于直營模式所展現出的優勢。

但是,供不應求,或是優惠降幅收窄,并不意味着經銷商的日子過得好。隻不過他們并沒有以直接官宣漲價的方式來刺激終端使用者。

有經銷商告訴品駕,去年6月以前,是經銷商們普遍感覺較好的一段日子。控制下的疫情對各區域市場影響較小,市場需求也在回升。

去年6月開始,晶片供應不足的問題日漸突出,導緻終端售價也開始回升。

乘聯會的資料也顯示,從去年5月開始,正常的促銷加大的趨勢就逆轉為促銷收縮的特征。去年8月到今年1月的促銷下降幅度尤為明顯。

資料圖源:乘聯會

優惠收窄,除了廠家收窄政策,也有終端市場乏力的原因。有經銷商告訴品駕,今年1-3月,整個終端還沒有緩過勁兒,尤其在今年3月,因為疫情導緻的門店暫時歇業,都造成了終端成交量的下滑,廠家也在收緊促銷政策。

但是,經銷商為了維持銷量,并不會嚴格按照廠家的政策收緊。“一款車廠家促銷往回收了8000元,我們隻敢收5000元。3000元的差額我們自己擔。”

所謂批售倒挂的管道問題,隻是降低了程度,而非因供貨不足而消失。

更重要的是,在經銷商看來,電動車和燃油車之間的競争,實際上還是使用成本的競争,因為電動車漲價,導緻需求倒向燃油車的趨勢并不明顯。

是以,這也是燃油車市場并沒有借電池成本上漲而制造營銷契機的原因。

現階段看,隻是因為整個市場都不好過,油車“漲價”,也就成了必然。

頭圖來源:搜狐網站