本文轉自:成都日報

沉睡數千年,一醒驚天下。1986年,位于長江上遊的德陽廣漢,三星堆1号、2号祭祀坑被考古發現,一種古老神秘的文明猶如橫空出世,轟動世界。縱目闊嘴的青銅面具、高鼻大耳的青銅立人、流光溢彩的黃金面罩,神奇詭谲,如幻如真,前所未見。古蜀先民們通過獨特的創造,試圖通靈天地,向往遨遊宇宙。在中華文明的滿天星辰中,古蜀文明就是最神秘的那顆。

日前,曆時近5個月的更新改造,三星堆博物館青銅館重新開放。青銅縱目面具、青銅神壇(殘件)、青銅人頭像……根據全新的布展思路,再現三星堆陣勢雄渾、威赫森嚴的青銅文物,反映古蜀先民的精神世界。

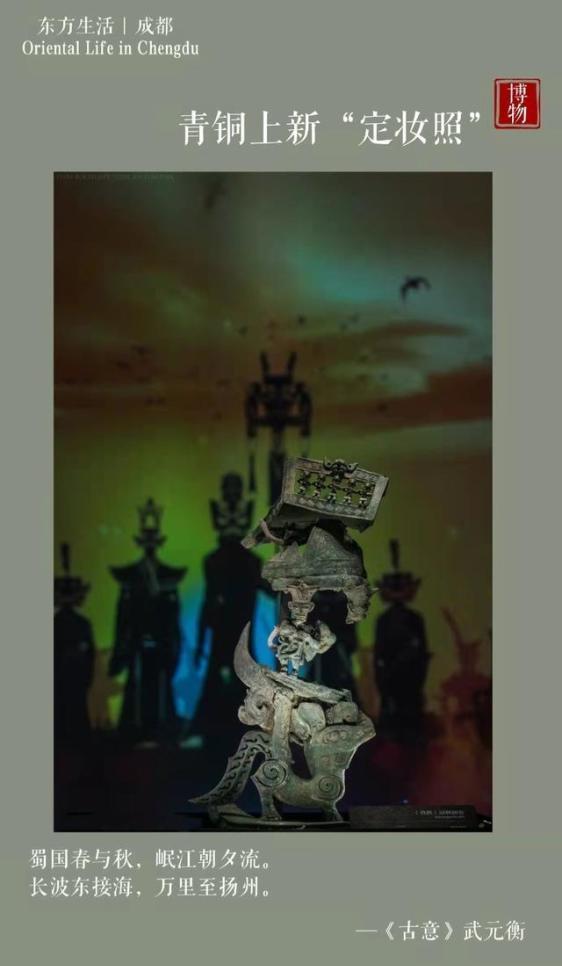

青銅神壇(殘件)在“肅肅神宮”展區,青銅神壇(殘件)系首次展出。青銅神壇(殘件)公元前1250-前1100年,1986年三星堆二号祭祀坑出土。殘高53厘米,可分為三層:下層為兩頭神獸;中層為四尊人像,頭頂山形座;上層為方形建築、人物、鳳鳥等。神壇作為重要的宗廟祭祀神器,形象地表達了古蜀先民對天地、自然、神祇的認知。

想象複原圖

專家表示,雖然青銅神壇的原件殘損程度嚴重,觀衆可通過原件了解相關文物的組合關系及複原依據。在殘件展出的同時,博物館輔以多媒體手段,帶領觀衆解讀神壇的構造和内涵。

青銅縱目面具縱目面具,高65厘米,寬138厘米。眉尖上挑,雙眼斜長,眼球呈柱狀向前縱凸伸出達16厘米。口闊而深,雙耳向兩側充分展開,因而也有“千裡眼”、“順風耳”之譽。超現實的造型使得這尊造像顯得威淩八方,其神秘靜穆、威嚴正大之氣給人以強烈威懾感。它是天神還是人中至尊?《華陽國志》記載:“有蜀侯蠶叢,其目縱,始稱王…”在中國上古神話中,還有一個人面蛇身、掌控天地明晦的天神燭龍,其形象特征是“直目正乘”,也就是“直眼球”。有觀點認為,縱目面具的造像依據很可能與古史所記述的蠶叢和燭龍的形象都有關。

作為三星堆出土的衆多青銅面具中,造型最奇特、最宏偉壯觀的一個,青銅縱目面具此前被放置在一個約60厘米的展台上,調整後,放置青銅縱目面具的展台被升高到1米,觀衆參觀時的視角由俯視變為仰視,配合面具後方的星空圖案背景,形成“我們仰望古蜀先民,古蜀先民仰望星空”的空間感受。

改造前

改造後

青銅人頭像青銅人頭像,三星堆文明中極具代表性的一類青銅器,三星堆1、2号坑中曾出土多件。以往發現的青銅人頭像主要有平頭與圓頭兩種,平頭者辮發,圓頭者戴發簪,眉眼塗黑的情況較為常見。青銅人頭像很可能被古蜀人用于祭祀一類的重要場合,但它們的性質、功能、象征等仍有進一步讨論的空間。

此次上新兩件青銅人頭像,雙翼向後的青銅人頭像,公元前1250-前1100年,1986年三星堆二号祭祀坑出土。帶發簪的青銅人頭像,公元前1250-前1100年,1986年三星堆二号祭祀坑出土。給觀衆了解青銅器發簪樣式和用法,提供具體參照,也得以從中管窺古蜀先民的造型美學。

每一條紋路,都是痕迹。每一個符号,都有所指。每一次對視,超越語言。每一件文物的破“土”重生,都讓我們看到古蜀先民的超凡想象力,它們似星星點點,灑滿古蜀大地。這些精妙的青銅器,不僅将古蜀人的生活場景再現,也诠釋了他們樸素的自然觀與宇宙觀,更展現了他們在文明前進道路上的铿锵足音。

成都日報·錦觀新聞 記者 段祯 實習記者 澤登旺姆責任編輯 何齊鐵 編輯 劉永豪 海報制作 澤登旺姆 圖檔 段祯