點亮自己、照亮世界,愛的教育就是未來

近日,因人民日報公衆号一篇文章,農民李享知被帶入了大衆的視野。

看完他們一家的經曆,讓人不禁想起前段時間的熱播劇《人世間》中的鄭娟。

在《人世間》中周母曾形容鄭娟:是一柱不容易滅的提神香。

深感認同,如果說鄭娟是周家的提神香的話,那麼李享知就是李家的提神香。

仔細對比就會發現,這樣的人通常會有3個共同點:以善良包容為底,以樂觀韌性為盾,以學識見識為矛。

01 包容善良:重塑家的底色

1999年的一天,2個面黃肌瘦的孩子來到了李享知面前,這是他妻子和前夫的兩個女兒。

因為生父好吃懶做,賭博成性,姐妹倆饑一頓飽一頓,更别提讀書了。

可此情此景,即使生母李水英再心疼女兒,也知道現在家庭的艱難。

因為當時的李享知,不僅要照顧聾啞的大哥,還有前妻去世後留下的兩兒一女,再加上李水英的小女兒,一家7口本就艱難,可李享知還是很快接納了兩個孩子。

多年後,大女兒李小玲曾寫過一篇《父愛如山》描述當時的感受:當時我們隻感覺人生得救了一般。

是啊,對于2個年幼的孩子,此時能夠吃飽飯,不再被人打罵,不會因沒人管教而被其他人欺負,就已經是救贖了。

但作為繼父,李享知所做的不僅僅如此。

李小玲曾寫到:父親對我們視如己出,不說打罵,連重話都很少對我們說犯了錯,也是耐心地擺道理,講故事予以開導。

更是在看到三姐妹在學習上的天份時,面對鄰居的“收留已是大義,何必再供讀書”的勸慰,仍咬牙堅持讓孩子們讀書,自己卻多年沒買過一件新衣。

記得一次下大雨,李享知放下農活走了七八裡路到學校給孩子們送傘。

最終,孩子們沒淋濕,他卻因為全身濕透,發燒咳嗽了很久,又舍不得錢治病,熬了半個月才好。

其實在大女兒的自述中,最初因為爹不疼娘不管,她雖然年幼内心卻充滿了仇恨。

但也許正是因為李享知能夠毫不猶豫的接納她們,自己再苦也堅持讓她們讀書,在生活中更是無私的關愛,才有了大女兒的轉變。

不得不說,是人性中的那份善良包容,重塑了家的底色,讓孩子們體會到了幸福,也學會了感恩。

歡迎關注 光昭亮教育

02 樂觀韌性:給予家人支撐

李享知的大半輩子都是苦的,甚至至今仍住在40平米的職工宿舍裡。

當姐妹倆來到母親的新家後,家裡就有9口人需要吃喝,卻僅有幾畝薄田。6個孩子,3個讀國中,3個上國小,一年的學雜費最多時要到6000多元。

但屋漏偏逢連夜雨,一邊,本該是家裡主要勞動力的母親李水英,被查出患了類風濕性關節炎,不久就喪失了勞動能力,隻能做一點基本的家務。

另一邊,為了支撐全家的生活,李享知則另外包下了十幾畝地,種菜、種稻、制種,每天起早貪黑幹農活,幾乎全年無休。

但即使重擔全部壓在自己身上,李享知卻沒對孩子們說過一句抱怨生活的話,反倒常說:這個世道很好,勤勞就能緻富,和氣生财,努力就有出路。

在大女兒李小玲的《父愛如山》中講了一個故事。

2008年南方冰災時,小妹複讀的學校恰在重災區,繼父李享知不放心,天寒地凍硬是走了20多裡路,甚至花300塊雇了車找到了學校。

那時宿舍樓隻剩小妹一人,兩天都沒吃過熱東西。小妹曾說,當繼父牽着她走在冰上,她的心卻是暖的。

而在花了300元接女兒回家後,一家人過年差點連肉都買不起。李享知卻安慰一家人說,隻要一家人在一起就是最好的年。

2010年,兩個女兒都考上了研究所學生,妻子李水英很反對,認為她們大學畢業就該工作了。

但作為繼父的李享知卻一如既往的支援,說以前再難都過了,不差這幾年。

一家9口,又要供6個孩子讀書,卻隻有1個全勞動力,可想見,家裡的生活一直很苦。

比如蕃薯拌飯,這個上世紀80年代很多人就不再吃的飯,他們家卻一直吃到了2002年。

但即使如此,他卻始終給了孩子們最大的支援。

正是這種面對困難的韌性和樂觀,讓他帶領家庭走出了最艱難的時刻。

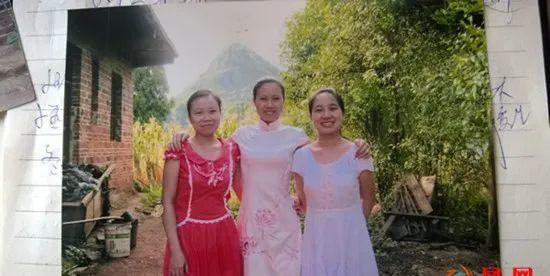

如今,大女兒是公務員,二女兒是美國矽谷的軟體工程師,小女兒是市級優秀高中教師,在曬出的合照中,三個繼女都已成家。

繼父的樂觀,和面對困難時的韌性,不僅保證了給孩子們持續的物質支援,讓三個孩子在知識的海洋中盡情遨遊,也從行動上指引着孩子們成為對社會有用,對家庭負責的人。

03 學識見識:引導家的方向

從新聞報道的字裡行間裡,其實能夠發現,李享知之是以一直支援孩子們讀書,和他自身的經曆是分不開的。

雖然種了一輩子地,但李享知本人卻是那個年代少有的高中生,平時就愛學習,甚至是村裡的技術骨幹。

在一段簡單的采訪視訊中,李享知說到,他很尊重知識,隻要孩子們能考上,他都堅決支援。

他是這樣說的,也是這樣做的。

在李家,有一條不成文的“家規”,就是“不管是誰,進入高中後就要一心一意學習”。

在女兒李小玲在采訪中也說到:父親一直向他們傳遞的一個信念是“隻有讀書,才是走出農村唯一的出路,也隻有讀書才能改變命運”。

對孩子們來說,李享知也是他們的榜樣。

在大女兒參加事業機關招考時,他還鼓勵說:他52歲都能參加招考,成功應聘站長,作為年輕人,她更應該不怕鍛煉。還給大女兒做模拟考官,甚至壓中了面試題。

其實著名教育家赫伯特·斯賓塞曾說過,“當孩子是在一種了解、尊重、鼓勵的家庭氛圍中,會對父母的信任感倍增,也會讓他的成長更有動力。”

是啊,如果說善良包容和樂觀韌性給了孩子們對待人生的底色的話,那麼父母的學識認知,則決定了能助力孩子們走多遠。

也許正是因為李享知這種骨子裡對學習的認同,對孩子們的了解和尊重,才使得三個孩子有如此成就吧。

台灣作家黃淑文曾說過“隻要活出你自己給孩子的典範,孩子自然會成長為他們所看見的人。”

對于李享知來說,雖然他隻是個農民,但因為對知識的尊重,對讀書的堅信,他的内心一直有力量。

是以面對外界的紛擾,他能夠堅持本心,給孩子們的人生以正确的指引,用善良和包容、樂觀和韌性,一路支援孩子們邁向更高的人生起點。

而當一個家庭有了這樣的“提神香”,我們就會發現,即使命運無常,經曆絕望,他們也總能帶領家人走出來,而他們人性中的光輝,也會照亮身邊人的路。

願每個家庭都能有這樣的“提神香”,為家庭這艘小船護航,助力孩子在順境時乘風破浪,在逆境中溯流而上。

歡迎關注 光昭亮教育