新智元報道

編輯:LRS

【新智元導讀】人類的記憶形成機制一直是一個謎。最近有生物學家通過觀察斑馬魚透明大腦的方式觀測到恐懼記憶的形成,跟傳統的模型認知完全相反!與此同時,有學者表示論文的實驗方法并不嚴謹。

俗話說,一朝被蛇咬,十年怕井繩。

每個人的内心裡都記憶着曾經讓自己恐懼的事物,在往後的日子裡,一旦碰到類似的事物或事件就會十分害怕。

比如喝粥的時候,從天而降一隻蜘蛛,那可能每次靠近粥的時候,都會想到一些不愉快的回憶。

但這種記憶形成的機制,以及為什麼會産生類似的恐懼情緒,仍然沒有确切的研究成果。

最近一篇發表在《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)上的論文直接觀察到了學習這種情緒化反應的大腦内部到底發生了什麼。

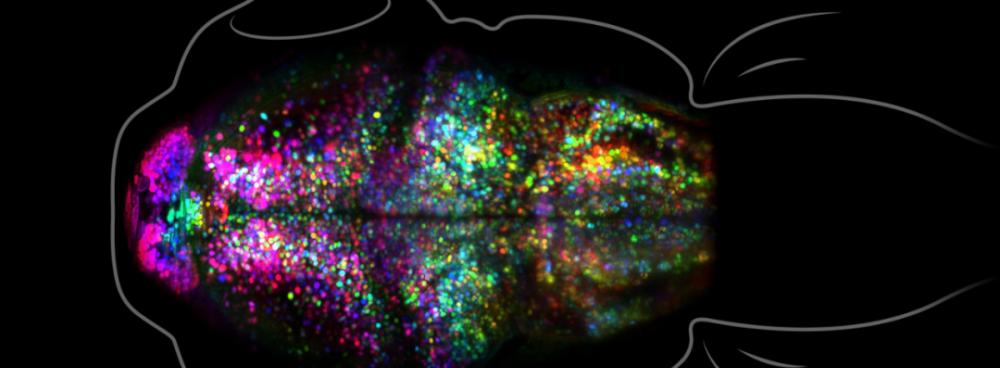

來自南加州大學的團隊用魚類做實驗,使用熒光對大腦标記後在顯微鏡下進行成像,可以直覺地看到記憶是如何在實驗室魚類的大腦中形成的。

從早期的研究結果推測的話,他們曾預計大腦會通過稍微調整其神經結構來編碼記憶。但實驗結果卻和預期完全相反:研究人員驚訝地發現改變的地方竟然是連接配接(connections)。

根據觀察結果研究人員得出的結論是:記憶是一種複雜的現象,涉及編碼pathways等多種影響。但結果也進一步表明,記憶的類型可能對大腦如何選擇編碼方式至關重要,這一結論也暗示了為什麼某些類型的深層條件性創傷反應的影響時間十分持久,而且如此難以忘記。

論文的共同作者、南加州大學的定量生物學家(quantitative biologist)Scott Fraser表示,我們所看到的可能相當于大腦中的固态硬碟(SSD) 。

他說,雖然大腦以一種不穩定的、容易被消除的形式記錄某些類型的記憶,但充滿恐懼的記憶可能被更牢固地儲存起來,這可能有助于解釋為什麼多年後,一些人仍然可以回憶起一段記憶,就像當年的事又發生了一遍一樣。

如何研究記憶?

研究人員經常在覆寫哺乳動物大腦頂部的皮層和底部的海馬體中研究記憶。但對更深層的結構,如杏仁核(amygdala),即大腦的恐懼調節中心的研究卻不多。

杏仁核特别負責聯想記憶,這是一類重要的情緒化記憶,能夠将不同的事物聯系在一起,比如繩子和蛇。雖然這種類型的記憶非常普遍,但它是如何形成的還不太清楚,部分原因是它發生在大腦中一個相對難以接近的區域。

Fraser的團隊當時看到了一個機會,即通過使用斑馬魚(zebra fish)來繞過這一解剖學上的限制,了解更多關于聯想記憶的形成。

魚類不像哺乳動物那樣有杏仁核,但它們有一個類似的區域大腦皮層(pallium),聯想記憶在這裡形成。

Fraser解釋說,pallium相對更容易研究。哺乳動物的大腦在發育過程中隻是越來越大,像「氣球」一樣不斷充氣,而斑馬魚的大腦幾乎是把自己翻過來的,就像「爆米花」一樣,是以那些深層中心就在我們可以成像的表面附近。

更重要的是,斑馬魚幼蟲是透明的,是以研究人員可以直接通過顯微鏡觀察它們的大腦。

神經科學家們普遍認為,大腦通過修改其突觸和神經元之間微小的連接配接點來形成記憶。但大多數人認為,它主要是通過調整連接配接的強度,或一個神經元刺激下一個神經元的強度來實作的。

是以,為了使這一過程清晰可見,Fraser團隊對斑馬魚進行了基因改造,使其産生了與突觸結合的熒光蛋白标記的神經元。

在南加州大學生物科學和生物工程教授Don Arnold的實驗室裡創造的這種标記蛋白,在定制顯微鏡的暗淡雷射下能夠發出熒光。

Fraser表示,他們所面臨的挑戰是「能夠竊聽某些事情的發生」,但要盡可能少地使用光線,以避免把研究對象給燒焦了。

通過這種方式,研究人員不僅可以看到單個突觸的位置,還可以看到其強度,光線越亮,連接配接越強。

為了誘發記憶,Fraser團隊讓斑馬魚幼蟲将燈光與不舒服的溫度聯系起來,就像19世紀俄羅斯生理學家巴甫洛夫讓他的狗在聽到鈴聲時流口水以期望得到食物一樣。

實驗中,斑馬魚幼蟲學會了每當看到燈光時就試圖遊開。幼蟲的頭被固定住,但它們的尾巴可以自由擺動,可以作為學習行為的一個名額。研究人員在魚兒學習之前和之後都對pallium進行了成像,并分析了突觸強度和位置的變化。

與預期相反的是,無論魚是否學會了什麼,pallium的突觸強度都基本保持不變。相反,在學習過的魚中,突觸從pallium的一些區域被修剪掉,産生一種像「砍掉一棵盆景樹,然後在其他區域重新種植」的效果。

以前的研究表明,記憶可以通過增加和删除突觸形成,但這種實時和大規模的大腦可視化實驗表明,這種記憶形成的方式可能比研究人員意識到的要重要得多。

都柏林三一學院的神經科學家Tomás Ryan說,雖然這不是确定的證據,但我認為它提供了令人信服的證據,這可能是大腦形成記憶的一種主要方式。

為了使他們的新研究結果與他們對記憶形成的最初期望相協調,Fraser團隊假設,記憶的類型可能會指導大腦如何選擇編碼。

他表示,這些 「我們所關注的關聯事件可能是最強的記憶」。對于魚來說,它們是不死不休的,是以「你可能以一種非常強烈的方式對這些強烈的記憶進行編碼,這并不太令人驚訝。」

但是,适合于鎖定恐懼記憶的方式可能不适合于更多平凡的記憶類型。

Fraser說,在學習發音時,你可能不想把突觸從你的大腦中拉出來,然後增加新的突觸。

他們希望這個模型最終能幫助他們研究引發創傷後應激障礙的記憶中所涉及的機制,而且它甚至可能導緻緩和這種狀況的潛在政策。

但是,紐西蘭奧塔哥大學心理學教授 Cliff Abraham 說,這些發現可能與斑馬魚的年齡有更大關系,而不是與形成的記憶類型有關。我們知道,在大腦的不同部分,由于發育過程中的經驗,有大量的修剪和突觸重組工作。如果研究人員觀察成年斑馬魚,雖然這更難做到,因為它們透明度不高,而且有更大的大腦,他們可能會得到不同的結果。

他補充說,這篇論文是一次「技術之旅」,但它隻是記憶如何形成的謎題的一部分,還有許多未解之謎,例如這些記憶和突觸變化在斑馬魚體内持續了多久。

研究人員希望看到這些發現是否能轉化為具有更大大腦的動物,甚至是哺乳動物,并研究這些斑馬魚和其他動物如何形成較少情緒化或創傷性的記憶。

Fraser說,我想每個人都認為,大腦可能有一整套儲存記憶的方式。它的美妙之處在于,所有這些假設都可能是對的。

而真正的問題是:這一切到底是如何協調運作的?

參考資料:

https://www.quantamagazine.org/scientists-watch-a-memory-form-in-a-living-brain-20220303/