不知道大家有沒有發現這樣一種現象?

如果爸爸媽媽勤快的話,那孩子一般都比較懶;

如果爸爸媽媽都比較懶的話,那麼孩子就比較勤快。

我和我表妹就是典型。 我媽作為家裡的老大,凡事兒都得操心,做事穩準快。我呢,就特别懶。能坐着就不站着,能躺着就不坐着。别人能幹的事,自己絕對不插手。

我小姨是家裡的老小,凡事兒都有哥哥姐姐寵着幫着帶着。我表妹比我小10來歲,小小年紀極其懂事,過年在自己家打掃完衛生,還跑來我家幫我爸媽打掃衛生。

為什麼會這樣呢?

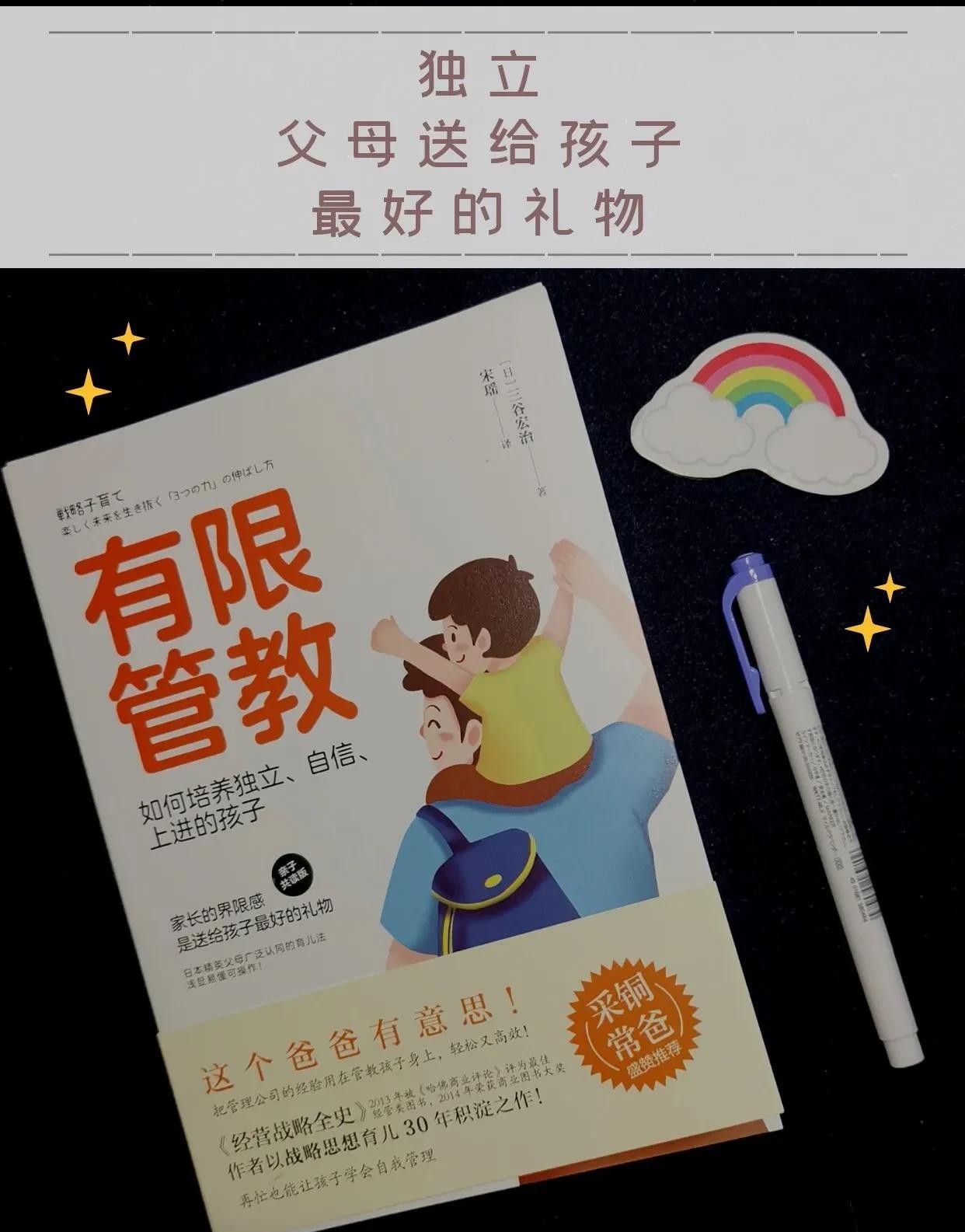

我覺得《有限管教》這本書給我提供了答案。

《有限管教》的作者是日本人三谷宏治。

三谷宏治是誰呢?他是日本波士頓咨詢公司前合夥人,還是日本金澤工業大學虎之門研究所學生院教授,著有《經營戰略全史》《傳達力》等書;同時他還是三個女孩的父親。

這樣一位理性的父親,通過對未來趨勢的判斷,總結出未來需要的人才的特質,然後把管理公司的經驗用于育兒,培養出三個獨立自信上進的孩子。

回到我前面說的問題,是什麼原因造成爸媽勤快孩子就懶這種現象呢?

想讓孩子獨立,父母首先要人格獨立

如果想要把孩子培養成一個可以獨立生活的成年人,那麼首先孩子的父母一定要先長大,成為一個獨立的社會人,這樣可以給孩子做榜樣也可以放手讓孩子做好獨立的準備。

父母人格獨立了,接下來在育兒中,就能擺正自己的位置。

而在育兒中,父母的作用有兩種——幫助和支援。

幫助型父母是在孩子遇到做不到的事兒時,父母全部代為完成。

支援型的父母會盡量讓孩子完成自己能做的事兒,如果孩子還是完成不了,那麼父母會教會孩子完成的方法,最終還是讓孩子能夠自己完成。

勤快父母和懶孩子這種模式,難道不是因為父母是幫助型父母嗎?

父母因為覺得麻煩,覺得孩子還小,覺得自己幹比孩子幹的快,是以全部幫助孩子完成。導緻孩子不會做家務,不會理财。

這也正是書名《有限管教》的意義,父母做的東西有限,那給孩子提供的就是無限的發揮和成長空間。

讓孩子獨立生活是父母最後的教育投資

很多人對于畢業是留在北上廣還是回老家搖擺不定。

對于這些年輕人來說,他們到底去哪,大部分取決于父母的教育。

很多家長會以種種原因不讓孩子考到外省去上大學;

孩子去了外地,又擔心孩子不會做飯,天天吃外賣怎麼行?

家裡沒錢讓孩子在大城市買房;

……

家裡有這樣想法的父母,孩子理所當然會選擇以家為原點的生活方式。在家鄉工作,在家鄉結婚,在家鄉買房,有一個穩定的工作。

這種選擇不是不好。可能是因為孩子不夠獨立,ta不得不這麼選。

是誰的原因導緻孩子不會做家務;

是誰的原因導緻孩子對外面的世界沒興趣;

是誰的原因導緻孩子不敢嘗試呢?

是父母的教育方法,教育理念。 讓孩子擁有獨立生活的能力,是父母對孩子最後的投資,也拓寬了孩子能走的路。

就如同龍應台告訴她兒子安德烈:孩子,我要求你讀書用功,不是因為我要你跟别人比成績,而是因為,我希望你将來會擁有選擇的權利,選擇有意義、有時間的工作,而不是被迫謀生。當你的工作在你心中有意義,你就有成就感。當你的工作給你時間,不剝奪你的生活,你就有尊嚴。成就感和尊嚴,給你快樂。

獨立的孩子有什麼特征

“懶”孩子的特質是什麼呢?

我覺得是懶的思考,懶的行動,别人安排好我幹就行了。

但是這種“懶”孩子,不是現在社會和未來社會需要的人才。

《有限管教》的作者三谷宏治認為未來的年輕人必須具備高效試錯能力。擁有這種能力,離不開想象力、決策力和生存力。

- 決策力

為了不剝奪孩子的決策力,面對孩子的提問,父母應該教給他們思維方式和找到答案的方法。 孩子知道如何自己做決定,并且負責監督孩子是否正确地執行這一過程。

- 想象力

從衆心理會限制孩子的想象力。 當你的孩子與他人不同時,父母應該給予贊揚而不是說你為什麼跟别人不一樣呢?

- 生存力

有些父母的過度保護和過度幹涉,讓孩子覺得很壓抑也會剝奪孩子的很多能力,比如自我判斷力,主觀能動性,想象力,積極性,人際溝通能力等等。 而其中主觀能動性和積極性可以說是生存力的基石。 父母應該做支援型的父母,而不是幫助型的父母。

我很喜歡的一個作者王潇潇灑姐,她在社交平台上分享過他教育女兒的理念:

育兒生活就是随着成長變化不停重置時間表。幫助她決定做什麼不做什麼,什麼先做什麼後做,什麼多做什麼少做,什麼重複無數遍。最後寫入她的人生秩序,替我們在未來陪伴她的人生。

我覺得潇灑姐的觀點和三谷宏治的《有限管教》不謀而合。要當幫助型的父母,幫助孩子養成良好的習慣,建立自己的生活秩序。