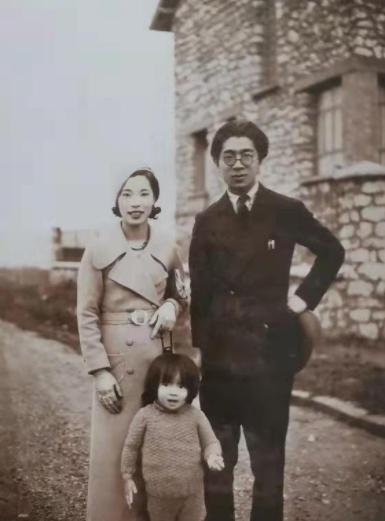

陳芝秀、常書鴻與女兒常沙娜

徘徊于莫高窟之外,感受它的古樸與蒼涼,遭受的欺淩與侮辱,方可了解史學大師陳寅恪那句:

“敦煌者,吾國學術之傷心史也。”

也正是以,關于常書鴻在敦煌創下的事業,世人從不吝贊美之詞:“敦煌的守護神”“人間國寶”“一個為中國千年寶藏操碎心的先生”!

與常書鴻同樣守護敦煌的長女常沙娜也備受贊譽。

在這樣一個成員皆有成就的家庭中,曾有一位名叫陳芝秀的“洗衣女”參與其中。

向來以儒雅著稱的常書鴻還曾諷刺對方為“在巴黎繁華世界混了八九年的女人”,更令人驚訝的是,常書鴻曾與對方是夫妻關系。

陳芝秀父親陳季侃

整家人中,甚至“洗衣女”陳芝秀的父親陳季侃也不是普通人物。

他曾代理甘肅省省長,師從徐世昌,抗戰勝利後,出任浙江省參議會參議員、浙江省通志館編纂。

和常書鴻一樣,他也曾對于敦煌保護有傑出貢獻。

陳季侃在出任代理甘肅省省長期間,收藏300餘件敦煌遺書,并上交北京、上海圖書館。

然而,常書鴻與其前嶽父都曾對敦煌保護純屬偶然,優秀的人身邊同樣優秀,卻實屬必然。

後來的“洗衣女”陳芝秀,除了早年“大家閨秀”的身份外,也曾有“中國第一代留法女雕塑家”的名号。

常書鴻在敦煌工作

自幼置身進士門第,家中書香氣濃重的陳芝秀,從諸暨向杭州遠道而來,便是想尋個有才學的杭州夫婿。

原本她相約與另一個親戚家的小夥子相親,一見了常書鴻,她說自己霎時像喝了迷魂藥:‘心裡裝不下任何人了!’

1925年,他們帶着對彼此天然的吸引力,于見面後不多日閃婚。

此前,常書鴻謹遵父命,報考電機科,後因對于繪畫仍有執念,入學不久便改選了與繪畫相關的染織專業。

後于1927年自費來到裡昂國立美術學校學習繪畫及圖案染織。

1930年,常書鴻又以本專業第一名的成績提前進入油畫系,後入巴黎高等學府進行美術深造。

三次與西洋藝術的靠近,為他帶來了豐碩的成果。

常書鴻成為了法國著名新古典主義畫家勞朗斯最得意的學生,畫作也獲得三枚金獎與兩枚銀獎。

陳芝秀在家中招待留學生

常書鴻的努力,使得在浪漫之都巴黎,每日清晨咖啡的生活成為可能,但這隻是其所獲中重量最輕的“副産品”。

卻恰好貼合了陳芝秀的個人生活情趣追求。

陳芝秀在第二年同赴法國,自學法語并在巴黎學習雕塑,後發表文章《我們需要一個調和的藝術空氣》,她主張應建立“詠唱描繪的公園”。

為此,于巴黎第14區48号的家中,陳芝秀總會邀請中國留學生一起聚會,暢談藝術,她還會給大家做拿手的中國菜。

陳芝秀會将房屋收拾得特别幹淨,把自己也打扮得漂亮,時常轉商場購買家居用品,在浪漫的巴黎過着如手風琴般輕快、舒适的生活。

1931年出生的常沙娜,記錄了這段歡快的日子:

“在我記憶裡,媽媽漂亮,打扮入時,非常愛我,而且非常能幹,會織好看的毛衣……媽媽在雕塑系學得很不錯,還拿到了獎學金……”

陳芝秀

可與常書鴻不同的是,作為大家閨秀,這般的生活本就“理所應當”,如父母為其種下的果實,她随便一伸手便能抓得到。

懷揣着“藝術夢”的常書鴻,他的努力與追逐是對西洋藝術的崇拜,以到達心目中的“羅馬”,得到的一切均是來之不易。

夫妻二人在留法學生眼裡,是“佳偶天成”,實際上二人的人生理想并無太多“接軌”之處。

恰好接洽,意味着有磨合的可能性,如果說在搶救敦煌藝術上,常書鴻是“功臣”,二人婚姻中更為主動的經營者則是陳芝秀。

常書鴻以陳芝秀為模特創作的《病婦》

昏黃燈影下,陳芝秀身着紅色旗袍,将笛子放在嘴邊,雙眉微微皺了起來,幾分難訴的凄婉神情,被常書鴻描繪在了作品《鄉愁曲》中。

該作品在裡昂獲獎,反映了海外遊子愛國的情感,能夠如此動人,功勞除了常書鴻精妙的筆觸,也有陳芝秀作為“模特”出色的表現力。

陳芝秀以“模特”身份,在日常生活與常書鴻之外,也努力地與他的事業“接軌”。

然而那“紅色旗袍”卻終究被藍印花布制成的衣服所替代。

十年婚姻于法國形成的穩定根基,被1935年巴黎塞納河畔舊書攤上的那本由希伯和編輯的《敦煌石窟圖錄》輕易“摧毀”。

二人的婚姻也如浮萍一般,看似牽扯不斷卻再無強大的根系牽連。

常書鴻1935年畫的《沙娜像》

“傾倒于西洋文化,而且曾非常有自豪感地以蒙巴那斯的畫家自居,現在面對祖國的如此悠久的文化曆史,真是慚愧之極。”

常書鴻在文章《鐵馬叮咚》中曾經如此描寫自己看到敦煌卷子畫後的感受,他深為東方文化震撼,同時對敦煌藝術的高度感到驚異不已。

正如他對于西洋藝術幾次三番地追求一樣,他回國追尋敦煌藝術的決定同樣堅定決絕,這符合他一貫的處事方法。

然而,這個決定所帶來的“副産品”上的變化,卻未能那麼幸運地與陳芝秀契合。

他隻是失掉了一杯法國清晨的咖啡,但夢想依舊鮮活,而陳芝秀卻是以失掉了生活理想,失掉了她的“紅色旗袍”。

1934年常書鴻在巴黎畫的《畫家家庭》

“我們一定要去敦煌!”

“你是搞雕塑的,不能不到那裡看看,那裡的彩塑漂亮極了,你一定會驚訝的,你是搞藝術的!”

自從1943年2月常書鴻帶着第一批研究所從業人員動身去了敦煌後,到了秋天常書鴻回重慶辦事,依舊在做着陳芝秀的工作。

二人的朋友呂斯百也出面勸說:

“芝秀,你就随書鴻吧,他有他的事業,你到那裡也可以搞雕塑,你們在那裡,将來我們也會常去的。”

然而在1946年時,常書鴻鳳凰山上的好友,卻都變了口吻,埋怨常書鴻“書鴻,你做得太絕了!”

而常書鴻則回複說:“不是這樣,走的是她呀!我沒有辦法,是她對不起我,對不起沙娜和嘉陵!

從二人回國到陳芝秀離開,究竟經曆了怎樣的變故,才釀成了這樣的悲劇,其中核心的原因,或許可以稍作總結,常書鴻:

忽略了陳芝秀“失去紅旗袍”的悲傷;

忽略了“藍印花布衣”未能給她撫平的内心痛苦;

忽略了脫下“在荒漠中踩着高跟鞋”給陳芝秀帶來的落寞。

“藍印花布衣”是1939年陳芝秀所換上的一套地方民間的新衣。

此時距離她聽從常書鴻的回國請求,1937年帶着女兒回國已經過去了兩年。

而在這兩年當中,常書鴻還未能得償所願踏上“敦煌之旅”,短暫地在北平國立藝專出任過教授和西畫系主任。

其餘的時間便是帶着一家人在抗日戰争的戰火下逃亡,從上海、杭州,一路轉移至江西、湖南、貴州。

1939年2月4日,國立藝專的隊伍從湖南沅陵搬到了貴陽,暫住在一家飯店内,燃燒彈卻也落在了這裡。

陳芝秀拉着女兒鑽到了餐桌地下,那一天,橫七豎八躺着的血肉模糊的人,被炸殘的夥房夥計,地獄般的景象讓她精神上遭受巨大創傷。

轟炸結束後,陳芝秀和女兒被送進了貴陽的天主教會,從此陳芝秀開始誠心誠意地感激上帝,并皈依了天主教。

陳芝秀與女兒常沙娜

在教會住了一段時間後,陳芝秀精神狀态好了很多,穿上“藍印花布衣”準備重新開始。

1940年,常書鴻在重慶謀得了一個教育部下轄的職位,一家人才重慶鳳凰山山頂的一幢房子裡安了家。

“我真的不想去。從藝術上講,他有他的追求,從我的角度,藝術也可以是考慮的一個方面。”

“可那是佛教石窟啊,我們信的是天主教,怎麼能跑到佛教的地方去?”

在重慶安穩地居住兩年後,1942年,常書鴻又一次提出“搬家”,而這一次的目的地,便是他夢想中的“敦煌”。

時任國民政府監察院長于右任在西北考察後提出“建立敦煌研究所”的提案,梁思成便推舉常書鴻擔任了所長。

常書鴻離開重慶時,梁思成送了他四個字“破釜沉舟”。

常書鴻自然也是同樣的決絕。

常書鴻工作時

這意味着“藍印花布衣”以平和安定療愈着的陳芝秀的心,又一次被擱置在了懸崖邊,常書鴻與陳芝秀發生了激烈的争吵:

“你瘋了?我們剛剛安頓好,怎麼又要到什麼甘肅、西北去啊?……我們好不容易挨過轟炸活着出來……”

彼時,他們已經在前一年在重慶誕下了兒子常嘉陵,女兒常沙娜國小即将畢業,陳芝秀迫切的想讓生活平鋪直叙的發展下去。

對于常書鴻來說,妻子的抗議卻像是一道無解的題,敦煌是信仰,是他一定會去的地方,以至于他無暇考慮妻子一路所受到的傷害。

無暇去思考妻子真正的人生理想。

颠沛流離于他而言,不過是“戰士”為勝利沖鋒時必然要受到的傷,而對陳芝秀來說,是僅僅以“愛”為萬能鑰匙,所要解決的一切難題。

甚至于,陳芝秀天主教的信仰,也要為他的“信仰”讓路。

1944 年國立敦煌藝術研究所全體職工

1943年,陳芝秀終是拗不過常書鴻,在他去的第二年,拖兒帶女來到了敦煌。

敦煌沒有神父,陳芝秀在牆邊五鬥櫥上面擺了一幅聖母瑪利亞的畫像,依然保持祈禱與忏悔 :“我罪,我罪,是我的大罪!”

艱苦的環境,天主教徒獨自身處佛教聖地,苦悶無友人可以訴說,讓陳芝秀飽受内心煎熬。

然而,陳芝秀卻依舊努力與常書鴻的人生“接軌”。

當地居民對她的穿戴看不慣,在背後對她風言風語,她便脫下了在荒漠中踩着的高跟鞋,換下了不合時宜的衣服,隻保留了化妝的習慣。

陳芝秀僅存的雕塑作品

在中寺内,他們隻有一間住房,但陳芝秀依舊會将屋内屋外收拾得幹淨,并挂上了一塊咖啡色的布簾作分隔内外的隔斷。

簾子下面還繡着黃色毛線的邊飾,對于生活情調的渴望,陳芝秀可以“打折”卻不願全然不顧。

陳芝秀還在常書鴻的勸說下答應去千佛洞幫着做臨摹和創作工作。

“我走遍歐洲也沒有看到過這樣生動美妙的彩塑……”

陳芝秀接觸過的西方雕塑都是單色的,如今看到的千尊佛像竟全是金碧輝煌、色彩斑斓的彩塑,這些讓她産生了濃厚的興趣。

但當該地因40裡内無人煙,很有可能造成“患小病也緻死”的威脅與艱苦的工作環境一并沖擊着陳芝秀的内心時——

脫下“在荒漠中踩着高跟鞋”給陳芝秀帶來的落寞,終是未能被緩解,甚至是雪上加霜。

常書鴻臨摹的都督夫人禮佛圖——莫高窟130窟

常書鴻初到敦煌時,被石窟因人為及自然損害的慘象所震撼:

“許多洞窟已被曾住在裡面燒火做飯的白俄軍隊熏成漆黑一片,一些珍貴壁畫被華爾納用膠布粘走,個别彩塑也被偷去。”

“冬天崖頂積雪,春天融化後沿着崖頂裂隙滲下,使壁畫底層受潮,發生起鼓酥堿現象。”

常書鴻在張大千所說的“這是‘無期徒刑’啊!”的環境中做着修複工作,沒有經費來源隻能不停給國民政府打報告。

此次追求理想,為常書鴻帶來的“副産品”,是因當地大堿性的水而沖泡得又苦又鹹的咖啡,是妻兒來這裡第一頓飯所吃的:

“一碗厚面片、一碗醋、一碗顆粒很大的鹽。”

這“副産品”于常書鴻一如既往地“不重要”,對于陳芝秀來說,卻是再也無法将她滋養。

一家三口

陳芝秀的樂觀,終究被環境所打敗,常書鴻也因對國民政府心寒,債台高築,四處奔波而終究失去了耐心。

兩個被現實摧殘的羸弱的“可憐人”,無法做到彼此取暖,便将怨念變相的通過争吵表達出來。

常書鴻徹底放棄了對于家事的關心,陳芝秀曾經被滋養的精神世界此時也化作荒漠,二人的婚姻瀕臨分崩離析。

對于情感的需求,常書鴻傾注在了工作中,陳芝秀則将情感轉向了他人,一個在工作中頻頻失誤,身無長處的國民黨兵痞趙國清。

“她說她有病,堅持要馬上去蘭州醫治。我因所中工作繁忙,沒法抽身陪她去。”

“4月13日,參加友人結婚典禮,得悉友人即将赴蘭州,是以,拜托友人關照陳芝秀去蘭州就醫。”

1945年4月19日,陳芝秀以得病為由離開了常書鴻的視線,離開了大漠,卻也是二人所見的最後一面。

常書鴻送她進城與友人同行,并寫信給友人拜托對其照料。

然而,這樣的一封封信件,原本能夠起到撫慰陳芝秀内心的效用,到如今在她眼裡已然失去了溫度,陳芝秀終是在趙國清的臂膀上擷取了溫暖。

一封蘭州報紙上的“脫離夫妻關系”聲明,成為二人最後的聯系,長達二十多年的婚姻戛然而止。

常書鴻和李承仙(第二任妻子)

傳聞當時常書鴻得此消息,沖動快馬加鞭一頭紮入了茫茫沙漠之中,險些喪命,最終被同僚找到救回。

真假已無法查證,但常書鴻的恨意卻有證可循。

他在題為《從敦煌近事說到千佛洞危機》的文章中提到陳芝秀:

“作者的妻——一個在巴黎繁華世界混了八九年的女人。”

“就是為了過不慣這種修道院孤寂冷脅的生活,在1945年4月抛棄了子女潛逝無蹤地奔向她理想的樂園去了!”

此時常書鴻也已再娶,但他卻似乎無法和解,即便朋友勸告,這時的常書鴻将那些難以釋懷的痛楚,全部歸于對方。

常書鴻

直到1979年10月,常沙娜與父親及繼母在日本通路時,她的一句話像是為這段“仇恨”畫上了一個休止符。

“媽媽去世了。”

常書鴻沒有說太多,隻是反複确認了陳芝秀去世的時間與原因。

不久後,常書鴻出版的《原為敦煌燃此生》一書,他才真正跳出二人的恩怨,跳出作為陳芝秀被棄丈夫的身份,去審視曾經二人的婚姻。

“我自己一心沉在工作中,也沒有時間照顧家庭、照顧妻子,工作不順心時,還在家中與妻子發生口角甚至是争吵。”

這與1962年,陳芝秀出走17年時與女兒常沙娜相見時,“忏悔”之意如出一轍:

“沙娜,我對不起你們……可是你不能隻怨我一個人,你爸爸也有責任。現在我也很苦,這是上帝對我的懲罰,一失足成千古恨!”

在漫長的歲月中,三人對于過往的種種,來龍去脈已然想的透徹,卻無奈事情已成定局,選擇随緣終得無緣。

唯有一些隐晦的聯系,像化解南極山川的陽光一般,僅僅松動了三人的關系。

首先是沙娜在見到母親“失去了漂亮的卷發”,變成了一個臉色蒼白、頭發蓬亂的老太婆後,心生同情放下了仇恨,定期為她打錢補貼生活。

而後是陳芝秀以“一失足成千古恨”向女兒坦白了自己的錯誤,并不加掩飾的講述其為自己所換來的不幸生活:

與趙忠清結婚後,對方因政治原因被監禁病死獄中,後無奈改嫁給一個窮勞工,終是被貧窮所累,隻能以洗衣為生。

進而保留了最後一絲與女兒的情感聯結。

最後以常書鴻“遲到”的坦白局面結尾。

常書鴻一家

或許,在衆人都在大肆宣揚常書鴻為敦煌付出多麼偉大,“抛夫棄子”的陳芝秀晚年悲慘的生活有多麼“罪有應得”時,他們會感覺心痛。

因為隻有他們三人,懂得彼此坦白融合成的“潛台詞”:

陳芝秀沒能給常書鴻機會,在一同走過困境後,兌現她多年付出應得的關懷與榮耀;

常書鴻沒能給予陳芝秀足夠時間,完成一個富家女子,從小資女性到平凡女性,再到足以抵擋敦煌風雪的“女英雄”身份上的轉換。

這一切,本不該如此,卻隻有他們三人,真正明白這份遺憾帶來的痛楚。