我喜歡讀古代文人的野史雜記,還特别喜歡注意其中記載的各種玄妙現象。

唐人蘇鹗的筆記體小說《杜陽雜編》就記載了各種奇聞異事,其中包括一條:

(元和)八年,大轸國貢重明枕、神錦衾、碧麥、紫米。……重明枕,長一尺二寸,高六寸,潔白逾于水精。中有樓台之狀,四方有十道士,持香執簡,循環無已,謂之行道真人。其樓台瓦木丹青,真人衣服簪帔,無不悉具,通瑩焉如水睹物。

讀來似乎很費解。其實,如果結合考古發現,就可以推理出,這一段話的主角“重明枕”可能在唐代的時候确有實物原型,是一隻西亞生産的、動用了當時頂級工藝的玻璃枕。

大約從公元一世紀起,西亞地區,主要是在今天的伊朗一帶,玻璃匠人們創制出一種獨特的工藝,利用刻花和打磨技術,在透明的玻璃杯或瓶的外壁上做出一個又一個圓形、橢圓形或六角形的凹面飾。那些凹面飾打磨精心,均勻地形成微微内凹的弧形球面,而且焦點準确地位于正中心,其效果就是一面凹面鏡。這樣,一件玻璃器的外表就布滿了均勻排列的凹透鏡飾,由于凹透鏡有聚影的作用,是以,器壁上每一個鏡飾内都映出對面器壁上其他鏡飾的縮影,形成奇妙的視覺效果。

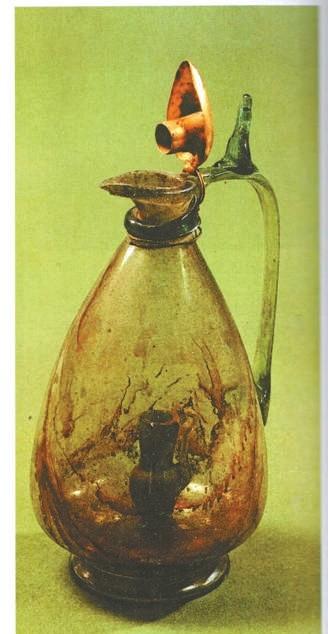

遼甯朝陽北塔出土的玻璃執壺

我們且把那一類型的西亞玻璃器稱為“聚影玻璃器”。南京象山東晉M7号墓出土過一件布滿橢圓形凹鏡飾的“聚影杯”,說明至晚在東晉時代,西亞的“聚影玻璃器”就已經進口到中國,受到上層社會的喜愛。此外,還有甯夏固原北周李賢夫婦墓出土的“聚影”玻璃碗、江蘇句容出土的南朝時代“聚影杯”、西安隋代舍利墓出土的綠“聚影瓶”。此類西亞玻璃精品也東渡扶桑,正倉院即藏有一隻“白琉璃碗”,與句容出土的“聚影杯”為同樣的工藝,周身遍布連片的龜甲形鏡飾。

北周李賢夫婦墓出土的玻璃碗

在随後的歲月,西亞乃至更為廣泛的中東北非地區,玻璃工藝進一步精進,又出現了在大玻璃器的内部加裝小飾物的巧妙技術。遼甯朝陽北塔出土有一件透明玻璃執壺,非常罕見地,壺内底部築有一隻袖珍的綠玻璃帶柄壺,形成大壺套小壺的奇觀。該壺的生産年代據推斷在十世紀到十一世紀上半期,無論造型、風格還是工藝,都顯示是一件典型的伊斯蘭玻璃器。

根據上述考古發現的實物,我們可以對“重明枕”進行一下合理的還原。作者所作的描述中,最難以了解的是,枕内的十個人像“循環無已”。一隻透明的固體硬枕,裝飾着十個人物形象,如何能做到循環不停呢?

文中說,“通瑩焉如水睹物”,即,該枕不論從哪個角度觀看,都是徹底透明的,而映現在枕壁上的形象,像是人眼觀看水中物體的效果。古人雖然不明白科學道理,但從實際經驗中知道,水中的影像會産生折射,發生變形和位移。是以,如水睹物,意思是在“重明枕”上看到的影像,與看水中的物體一樣,是發生折射後的成像。由此,讓我們大膽推測一下,“重明枕”實際上是一隻人工制造的玻璃枕,四壁的玻璃外面上打磨出了多面凹透鏡飾。

在制作時,可先在玻璃枕胎的底部接鑄一件樓閣造型的袖珍工藝品,趁着枕胎的玻璃料尚在半熔之時,粘到枕底上。然後把枕的四壁塑造成型,再加上頂面,令其冷卻固定,形成一個封閉的玻璃盒,也就是玻璃的枕體。成品的上下兩面與四壁都是玻璃闆,圍合在一起,内部是空腔,空腔的正中有一組袖珍樓台。

十個人像的安排,則有兩種可能:

當玻璃底面尚處于半熱熔狀态時,在袖珍樓台的四周,同時固定十個姿态各異的立體小人,圍成一圈。然後塑造好四壁,加封枕頂,冷卻成型,形成完整的玻璃枕體。再進行下一步,于玻璃的四壁與頂面磨制出多個凹透鏡飾。那些鏡飾彼此連續,讓人們永遠是通過鏡飾看到枕内的人像與樓閣,而由于聚影效果,在每一面鏡飾内都會看到相鄰的三五個小人的影像。如果一位觀察者繞着枕體轉動,便在一個個鏡飾内連續看到成組的人像,相鄰的鏡飾内的人像會有重疊,于是形成“循環無已”的視覺效果。

第二種則是,先制作内部固定有袖珍樓閣的玻璃枕體,成型之後,以刻花或者描金的手法,在枕胎的四壁的外面上刻或畫出十位人像,人像的姿态各不相同。在每兩個人像之間,再磨制出一個凹透鏡飾。那麼,當一位觀察者面對枕的一面,他會看到當面枕壁上的刻花或描金的人物形象;同時,對面枕壁上的人物的背影,也會疊映在正面的枕壁上,如此,已然形成了兩重的疊影。但更奇妙的是,那位觀察者所面對的那面枕壁上,人像之間的凹透鏡飾還會映出對壁人像的縮影。三重影像同時呈現,而且有大有小,仿佛幻術。最重要的是,不論站在任何角度,都會看到大小不同的人像影,換個角度,則形象會有變化,但變化中又帶着重複,這,才是“循環無已”的意思。另外,空腔内固定在中心位置的袖珍樓台也映現在玻璃壁與凹透鏡飾内,參加影像變化的遊戲,整隻玻璃枕通體透明,卻又映影重重,是以名為“重明枕”。

如此設想,“重明枕”的玄怪色彩就被驅散了,它是一件結合了多種工藝的玻璃精品,彙集了當時最高水準的技術。《杜陽雜編》的記述,可能有同時代真實的物品作為樣本,隻是作者未必親眼看過,他寫下的内容來自道聽途說,或輾轉抄錄,是以叙述含糊,便變得難了解了。

文/孟晖

來源/北京晚報