如果說航海家大家能想到誰呢?估計大家想到的都是西方人,如哥倫布、麥哲倫、達·伽馬、詹姆斯·庫克、巴爾托洛梅烏·迪亞士、恩裡克王子等等。畢竟西方對航海有一種十分獨特的興趣,而中國則不然,中國長期處于小農經濟時代,習慣了在大陸上生活,對于海外擴張和海上生活有一種天生的恐懼和不了解,是以中國的航海家很少,如果有的話估計大家也隻能想到一個鄭和。其實在中國有一個比鄭和還要早的航海家,隻不過他的名字鮮有人知,這個人就是汪大淵。

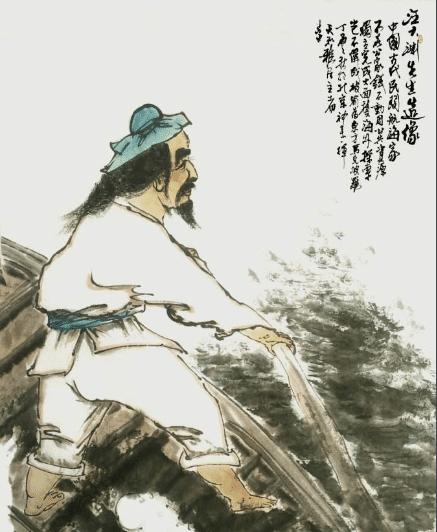

汪大淵,生于元武宗至大四年(1311年),江西南昌市青雲譜施堯村汪家壟人,是元代著名的航海家,曾多次遠航,到過西方多個國家,有“東方的馬可·波羅”之稱。

宋朝以來,江西人才輩出,湧現出了王安石、朱熹和文天祥等一批大文豪,民間辦學也積極,書院數量幾乎占到了全國一半。他們在元代以後的教育風氣仍然很火,良好的文化氛圍對他影響很大。

汪大淵自幼聰明好學,喜歡了解未知的東西,父母非常喜歡他,被寄予了家庭厚望。他的名字,“大淵”是大海的意思。

汪大淵

中國自古就有“姓名學”之說,一個人的名字,就代表着他的命運。冥冥之中,一切如汪大淵父母期望。他長大後就跨海過洋,遨遊世界,成了一名航海家,還寫了一本關于航海的巨著《島夷志略》。

他自幼在學堂裡,就和别的孩子不一樣,不貪玩,喜歡博覽群書。尤其對外面的世界充滿了向往,希望能夠像司馬遷一樣,遊遍天下的名山大川,看盡風土人情。

他對《史記》裡的《貨殖列傳》百讀不厭,能夠對文章中表述的中國南北不同的地理、自然、物産、商業等情況熟記于心,經常一個人沉浸于書本上的神遊,而遊曆于江河湖海之中。

他收集的《嶺外代答》和《諸蕃志》這兩本海外地理遊記深深的吸引了他,也在他内心種下了藍色的種子。

至順元年(1330年),20歲的汪大淵來到當時中國南方最大的商港,也是世界最大商港之一的福建泉州。

在這裡,港口裡各種膚色語言的人,琳琅滿目的中外商品及世界各地大小般隻吸引着他。特别是那些中外商人、水手講述的世界風土人情,更是深深的打動了汪大淵的心。最終,他忍耐不住自己渴望遨遊世界的心,就搭着泉州遠洋商船,從泉州港出海了,一直到元統二年(1334年)才傳回泉州,整個航程近四年時間。

這次航行,他們從泉州經海南島、占城、馬六甲、爪哇、蘇門答臘、緬甸、印度、波斯、阿拉伯、埃及,又橫渡了地中海,來到西北非洲的摩洛哥,再回到埃及,出紅海到索馬裡,折向南直到莫三鼻克,再橫渡印度洋回到斯裡蘭卡、蘇門答臘、爪哇,再到澳洲,從澳洲又到了加裡曼丹島,又經過菲律賓群島,最終傳回了泉州港。

順帝至元三年(1337 年),他又第二次從泉州出航,遊曆南洋群島,印度洋西面的阿拉伯海、波斯灣、紅海、地中海、莫三鼻克海峽及澳洲各地,兩年後才傳回泉州。

在第二次遠航回國後,他就開始了編寫《島夷志略》的工作。他把兩次航海所看到的各國社會經濟、奇風異俗記錄成文章,作為資料儲存,并在南昌刊印發行。這本書為世界的航海發展提供了很好的借鑒經驗。

《島夷志略》

汪大淵在書中對自己所記載的事情保證其真實性,曾說“皆身所遊焉,耳目所親見,傳說之事則不載焉”。泉州地方官張翥也說:“汪君煥章當冠年,嘗兩附舶東西洋,所過辄采錄其山川、風土、物産之詭異,房間、飲食、衣服之好尚,”“非親見不書,慢信乎其可征也。”泉州方志主修吳鑒說:“其目所及,皆為書以記之。以君傳者其言必來信,故附《清源續志》(即《泉州路清源志》)之後。”

在書中他還記述了有關澳洲的情況,當時中國稱澳洲為羅娑斯,把達爾文港一帶稱為麻那裡(marani),泉州商人、水手認為澳洲是地球最末之島,稱之為“絕島”。在書中,汪大淵對當地居民風俗的記載是這樣的:“男女異形,不織不衣,以鳥羽掩身,食無煙火,惟有茹毛飲血,巢居穴處而已。”“穿五色绡短衫,以朋加刺布為獨幅裙系之。”并說其北部“周圍皆水”,“有蠔如山立,人少主之。”“奇峰磊磊,如天馬奔馳,形勢臨海。”在澳洲還有一種灰毛、紅嘴、紅腿、會跳舞、身高六尺的澳洲鶴,“聞人拍掌,則聳翼而舞,其儀容可觀,亦異物也”。到鄭和下西洋時,跟随其下西洋的馬歡說:“餘以通譯番書,亦被使末,随其所至,鲸波浩渺,不知其幾于萬裡,曆涉諸邦,其天時氣候、地理人物、目擊而身履之,然後知《島夷志》所著者不誣。”

有夢想的人,一定是有故事的人。一個人經曆了多少不重要,關鍵是他能夠把經曆的記錄下來,留給後人作為參考,這種精神值得學習。