如果说航海家大家能想到谁呢?估计大家想到的都是西方人,如哥伦布、麦哲伦、达·伽马、詹姆斯·库克、巴尔托洛梅乌·迪亚士、恩里克王子等等。毕竟西方对航海有一种十分独特的兴趣,而中国则不然,中国长期处于小农经济时代,习惯了在大陆上生活,对于海外扩张和海上生活有一种天生的恐惧和不理解,所以中国的航海家很少,如果有的话估计大家也只能想到一个郑和。其实在中国有一个比郑和还要早的航海家,只不过他的名字鲜有人知,这个人就是汪大渊。

汪大渊,生于元武宗至大四年(1311年),江西南昌市青云谱施尧村汪家垄人,是元代著名的航海家,曾多次远航,到过西方多个国家,有“东方的马可·波罗”之称。

宋朝以来,江西人才辈出,涌现出了王安石、朱熹和文天祥等一批大文豪,民间办学也积极,书院数量几乎占到了全国一半。他们在元代以后的教育风气仍然很火,良好的文化氛围对他影响很大。

汪大渊自幼聪明好学,喜欢了解未知的东西,父母非常喜欢他,被寄予了家庭厚望。他的名字,“大渊”是大海的意思。

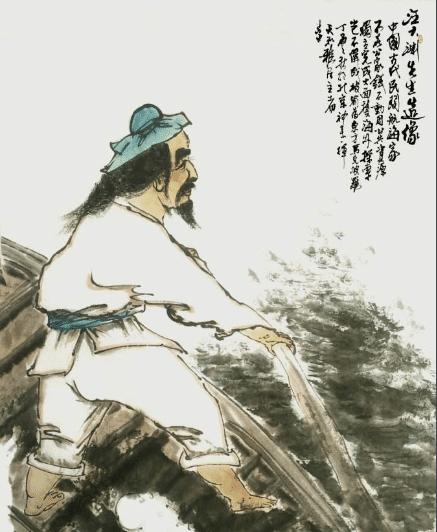

汪大渊

中国自古就有“姓名学”之说,一个人的名字,就代表着他的命运。冥冥之中,一切如汪大渊父母期望。他长大后就跨海过洋,遨游世界,成了一名航海家,还写了一本关于航海的巨著《岛夷志略》。

他自幼在学堂里,就和别的孩子不一样,不贪玩,喜欢博览群书。尤其对外面的世界充满了向往,希望能够像司马迁一样,游遍天下的名山大川,看尽风土人情。

他对《史记》里的《货殖列传》百读不厌,能够对文章中表述的中国南北不同的地理、自然、物产、商业等情况熟记于心,经常一个人沉浸于书本上的神游,而游历于江河湖海之中。

他收集的《岭外代答》和《诸蕃志》这两本海外地理游记深深的吸引了他,也在他内心种下了蓝色的种子。

至顺元年(1330年),20岁的汪大渊来到当时中国南方最大的商港,也是世界最大商港之一的福建泉州。

在这里,港口里各种肤色语言的人,琳琅满目的中外商品及世界各地大小般只吸引着他。特别是那些中外商人、水手讲述的世界风土人情,更是深深的打动了汪大渊的心。最终,他忍耐不住自己渴望遨游世界的心,就搭着泉州远洋商船,从泉州港出海了,一直到元统二年(1334年)才返回泉州,整个航程近四年时间。

这次航行,他们从泉州经海南岛、占城、马六甲、爪哇、苏门答腊、缅甸、印度、波斯、阿拉伯、埃及,又横渡了地中海,来到西北非洲的摩洛哥,再回到埃及,出红海到索马里,折向南直到莫桑比克,再横渡印度洋回到斯里兰卡、苏门答腊、爪哇,再到澳大利亚,从澳大利亚又到了加里曼丹岛,又经过菲律宾群岛,最终返回了泉州港。

顺帝至元三年(1337 年),他又第二次从泉州出航,游历南洋群岛,印度洋西面的阿拉伯海、波斯湾、红海、地中海、莫桑比克海峡及澳大利亚各地,两年后才返回泉州。

在第二次远航回国后,他就开始了编写《岛夷志略》的工作。他把两次航海所看到的各国社会经济、奇风异俗记录成文章,作为资料保存,并在南昌刊印发行。这本书为世界的航海发展提供了很好的借鉴经验。

《岛夷志略》

汪大渊在书中对自己所记载的事情保证其真实性,曾说“皆身所游焉,耳目所亲见,传说之事则不载焉”。泉州地方官张翥也说:“汪君焕章当冠年,尝两附舶东西洋,所过辄采录其山川、风土、物产之诡异,居室、饮食、衣服之好尚,”“非亲见不书,慢信乎其可征也。”泉州方志主修吴鉴说:“其目所及,皆为书以记之。以君传者其言必来信,故附《清源续志》(即《泉州路清源志》)之后。”

在书中他还记述了有关澳大利亚的情况,当时中国称澳大利亚为罗娑斯,把达尔文港一带称为麻那里(marani),泉州商人、水手认为澳大利亚是地球最末之岛,称之为“绝岛”。在书中,汪大渊对当地居民风俗的记载是这样的:“男女异形,不织不衣,以鸟羽掩身,食无烟火,惟有茹毛饮血,巢居穴处而已。”“穿五色绡短衫,以朋加刺布为独幅裙系之。”并说其北部“周围皆水”,“有蠔如山立,人少主之。”“奇峰磊磊,如天马奔驰,形势临海。”在澳大利亚还有一种灰毛、红嘴、红腿、会跳舞、身高六尺的澳大利亚鹤,“闻人拍掌,则耸翼而舞,其仪容可观,亦异物也”。到郑和下西洋时,跟随其下西洋的马欢说:“余以通译番书,亦被使末,随其所至,鲸波浩渺,不知其几于万里,历涉诸邦,其天时气候、地理人物、目击而身履之,然后知《岛夷志》所著者不诬。”

有梦想的人,一定是有故事的人。一个人经历了多少不重要,关键是他能够把经历的记录下来,留给后人作为参考,这种精神值得学习。