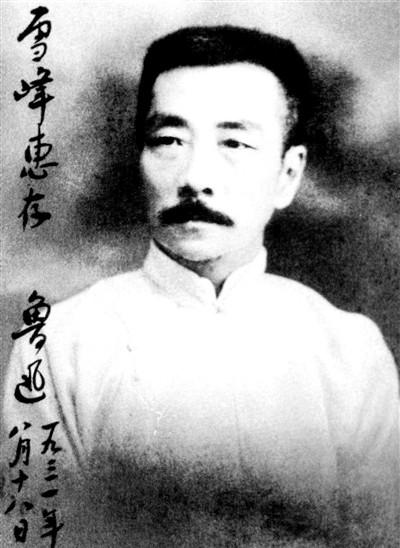

魯迅親筆題款贈給馮雪峰的照片

馮雪峰著《論〈野草〉》

魯迅全家與馮雪峰全家

馮雪峰手迹 ◎葉淑穗(北京魯迅博物館研究員)

馮雪峰先生是魯迅的學生和摯友。他熱愛魯迅、崇敬魯迅,又深深地了解魯迅。可以說雪峰先生是魯迅後期光輝思想、言行的見證人。他和魯迅親密無間、心心相通,正如丁玲同志所說:“魯迅在雪峰的精神世界裡是一尊莊嚴、生生向往的塑像,他們的關系遠遠超過一般同志和師生。”

馮雪峰從長征路上背回來,專程到上海送給魯迅的一幅唐卡

1956年,許廣平先生把一批魯迅的文物捐贈給北京魯迅博物館,其中有一件裝在精制的鏡框裡的一幅畫。許廣平先生在交給我們的時候再三地說:“這是馮雪峰從長征路上背回來的,是他路過彜族地區時,小葉丹送給他的。”許先生反複地說,生怕我們記不住。

當時接收這件文物的主要有許羨蘇先生(她是許廣平先生的同學和好友)和後來被任命為副館長的楊宇同志和我。在許羨蘇的原始賬上,明确記有“馮雪峰長征背回少數民族圖”,還記有“馮雪峰長征帶回畫連框,放故居”。半個多世紀過去了,我們隻知道這些。這幅畫,我們看不懂,它到底是什麼畫,它有什麼意義,對于我們來說,始終是個謎。

2008年,負責魯迅博物館保管部工作的夏曉靜同志為了弄清這件文物,找到我要了解這件文物的有關情況,這也是我從事魯迅文物工作未完成的一項工作。為此我又找到當年一起接收這件文物的老上司——88歲的楊宇同志,他還清楚地記得這件事,他說:“這應當是一幅唐卡,是馮雪峰在長征途中小葉丹送給他的。雪峰先生從長征路上背回來,專程到上海送給魯迅的。在1956年第一次組織魯迅生平展時,為了表現魯迅和馮雪峰的關系,曾經想把它放在陳列上,但由于當時的曆史情況和唐卡的内容未能展出。”

為了進一步了解這件文物,我也專訪了雪峰先生的兒子馮夏熊同志,他說:“曾聽父親講過這段曆史。那是1936年初,他們跟随中央紅軍長征一起到達陝北,不久父親又接到中央的指令,以特派員的身份由中央派人護送到和張學良東北軍駐防的分界地,與張學良部隊取得聯系,并由東北軍六十七軍軍長王以哲将父親送到南京,最後輾轉到上海,住在魯迅的家中。父親說,那個時間一有機會就向魯迅詳細講述紅軍二萬五千裡長征的故事,這件小葉丹贈送給父親的禮物,就應當是所講的長征故事中的一段吧!”

2008年12月23日,北京魯迅博物館組織召開了一個文物鑒定會,特請故宮博物院藏傳佛教專家羅文華來館鑒定。周海嬰先生、孫郁館長,以及文物資料部的業務人員和退休後的我也參加了。

它是魯迅的文物,更是馮雪峰和魯迅友誼的鑒證物

這幅唐卡裝在一個栗色原木的鏡框裡,鏡框高84.4厘米,寬52.2厘米。唐卡的尺寸為高50.5厘米,寬34厘米。從業人員戴着手套按羅文華研究員的訓示小心翼翼地将唐卡取出,唐卡下面襯着的是一張托裱好的淺黃色帶花紋的绫子。羅研究員細細地觀看唐卡的每一部分,看後說唐卡後面一定有字。他讓從業人員将唐卡翻過來,果然,後面有五個梵文字母。随後羅研究員向與會人員詳細講解這幅唐卡的繪畫内容、藝術風格及其珍貴的曆史價值。

他說:“這是一幅名為‘大成就者冬必巴’的唐卡,其主要繪畫内容是大成就者冬必巴(有的翻成東毘巴,還有譯成宗比巴、甘帝巴、多必巴)和明妃騎着老虎從山林裡修行出來的故事。大成就者是指古代印度曆史上專門修習密法的大師。根據西藏曆史傳統,大成就者的數量不一,最常見的說法是八十四位,而冬必巴排在第四位……”羅研究員為與會者詳細地介紹了冬必巴發展的曆史及其故事。

據羅研究員介紹,這幅唐卡的原件上還應當鑲有一個硬的邊,鑲的邊上有天幹地支。他說這鑲邊是後來縫上去的,不知為什麼沒有了呢?羅研究員就帶着疑問的眼神,看着海嬰先生。海嬰先生回答說:“當時雪峰先生将它贈送給我父親的時候,可能就是這樣,如果帶着鑲邊,父親是不可能将它拆掉的。”

羅文華研究員最後說:“在藏傳佛教文化區,人們之間交往時贈送唐卡的情況并不多見,隻有在關系非常好的朋友或上司之間才會贈送唐卡作為禮物。況且此幅唐卡是一幅古代的唐卡,在寺廟或佛堂中,都被視為聖物,一般不會輕易送人。贈送這種唐卡的人,一定是對對方極為尊重的一種表示。朋友間贈‘大成就者冬必巴’唐卡是比較罕見的。”

海嬰先生聽完專家的鑒定和介紹,面帶笑容,向專家表示感謝,并再次仔細端詳這幅唐卡,用手輕輕地撫摸唐卡的鏡框。可以想象此時的海嬰先生一定思緒萬千,可能回到卅年代,再現父輩們的友誼情深。

聽了羅研究員的介紹,才真正地了解和知曉,雪峰先生當年為了能将小葉丹贈送的唐卡作為珍貴物件帶出來,是經過多少的艱難與險阻。

首先在長征路上,能将這幅唐卡帶走,在極端無奈的情況下,隻得将那個鑲在唐卡外邊的硬邊取下,将唐卡卷起來,困難地帶到延安,又經過僞裝加以保護,才通過層層封鎖線,将它帶到上海,送給魯迅。雪峰先生的一片真情,魯迅也是由衷地領會的,是以魯迅是用家裡最貴重的鏡框和很好的绫子把唐卡裝好,并妥善地儲存起來。七十餘年過去了,唐卡依然鮮亮如初,這真實地記載和再現了雪峰與魯迅無私、深厚的革命友誼。

小葉丹贈送雪峰的唐卡,又再一次書寫了劉伯承總參謀長與小葉丹“歃血結盟”留下的一段“彜海情盟”動人故事的續篇。

兩位先生一連講了有關魯迅的14個問題,講了兩個晚上

藏傳佛教專家羅文華,對這件唐卡的定名、曆史和價值做了精辟的說明;先輩們對這件唐卡的來曆及其流傳經過,有着明确的告知和記載。可以說對于這件唐卡本身的故事,我們已知曉,但我們更想知道的是當年小葉丹如何将這件唐卡贈送給雪峰先生的精彩故事,卻由于沒有留下任何記載,先人們都已紛紛離去,這可能将是一個永遠的遺憾。

可喜的是,這件作為曆史鑒證的唐卡,仍完整地儲存了下來。她既是長征途中少數民族送給紅軍的禮物,是少數民族同胞和紅軍情誼的記載,又是魯迅的文物,更是馮雪峰和魯迅友誼的鑒證物。這多重的記載,将使這件文物更有其無與倫比的曆史價值。

新中國成立以後,雪峰先生作為魯迅的戰友、魯迅事業的知情人、國家出版事業和文藝界的上司者,對魯迅博物館的工作是關心備至的,從建館初期魯迅博物館的第一個陳列展出,到數次陳列的修改,雪峰先生都親自參加并提出寶貴的意見。

有一件事是值得特别要向人們講述的:

那是1972年,雪峰先生從幹校回到北京,館裡的同志都渴望見一見這位魯迅的親密戰友,聽他講講魯迅的事迹。為此,我去拜會了雪峰先生,向他提出我們想請他來館作報告的要求,并給他提供了一個講話的提綱,他當即就高興地答應了。

回館後,我就打了一個報告給當時的上級上司,申請請雪峰先生來館作報告。報告打上去,上司批下來:“不同意。”我想不通,我去找過局裡的上司,我說雪峰先生在十年前就已摘掉了“右派”的帽子,為什麼不能請他來作報告呢?但上級上司仍堅持。無奈,我隻好去找胡愈之先生。胡愈老聽完我說的情況後,非常氣憤。老先生堅定地說:“我帶雪峰去。”日子就標明在12月25日。

終于等到12月25日,就在那天的傍晚,天特别冷,胡愈老用車子将雪峰先生接到了博物館。那時,全館的業務人員都擠在一個狹小的接待室裡,等待雪峰先生和胡愈老的到來。

雪峰先生和胡愈老互相扶着走進接待室,受到參會者的熱烈歡迎。我們的副館長楊宇同志迎上前,安排二老入座。似乎沒有什麼歡迎詞,也沒有一般的客套。二老給人們的感覺是和藹可親,平易近人。是以整個的氣氛非常親切、非常融洽。講演就這樣開始了。

雪峰先生拿着我們給他的提綱,一一道來,一共講了十四個問題。其中有“關于民權保障同盟”“互濟會”“1936年2、3月魯迅沒有接受去蘇聯休養的情況”“李立三同魯迅見面”“魯迅治喪委員會名單”“魯迅送給毛主席的禮物”“方志敏的《可愛的中國》手稿由魯迅轉送的情況”“《夜莺》月刊一卷四期所載《幾個重要問題》為什麼沒收入《魯迅全集》”“魯迅與愛羅先珂的關系”“關于《半夏小集》”“創造社為什麼攻擊魯迅”“‘左聯’的解散”“關于反戰大會”等等。每個問題都談得很深入,總是一位先生談,一位先生補充。就這樣,結合他們的經曆,談得特别生動。他們精力旺盛,滔滔不絕地講了兩個晚上,使我們這些晚輩大開眼界。這是一些不可多得的珍貴史料,它将永遠載入魯迅研究的史冊。

重病期間,忍病痛改稿,心系魯迅研究

為了使材料準确和翔實,我們多位做記錄的同志,經過核對、整理後将報告的材料送給他們本人修改。記錄稿整理好,不巧正在此時,雪峰先生患了肺癌,住進了協和醫院,不久又做了手術,當我去看他時,他非常抱歉地表示:“講稿暫時不能修改了。”然後又十分肯定地說:“出院以後,我一定會抓緊時間幫你們修改好。”話不多,但确實感人肺腑。

當癌症正在威脅着他的生命的時刻,他仍惦記着對博物館所應允的工作。而後我才知道,他出院以後不久,就帶病動手修改講稿了。直到1975年夏天,雪峰先生的病情開始惡化,他仍冒着夏天的酷暑堅持着這項工作。在雪峰家裡,全家人也隻是住着總共40多平方米的房子,一大間并隔出一小間房子。為了能安靜地工作,他用櫃子和布簾子隔着,坐在隻有一平方米大小的“小屋”中,伏案一字一句地修改記錄稿。

8月下旬,他請人捎話來,讓我去取稿子。那天,天氣特别悶熱。我到先生家,看到先生的臉明顯的消瘦,精神疲憊,說話吃力。我看着他,又看看這份被修改得密密麻麻的稿子,心裡很不是滋味。因為此時,他的癌症已進入晚期了,體質顯得非常虛弱。這時,他吃力地用沙啞的聲音對我說:“請你在講稿上加上‘1975年8月修改’幾個字。”增加的字雖是幾個,但分量卻不一般,這裡傾注着這位老人對工作極端負責的可貴精神。不僅如此,雪峰先生在重病期間始終竭盡全力為後人留下一些有價值的資料,無論誰向他求教或詢問有關的問題,他都盡最大的力量,認真地、極端負責地給予解決,默默地克服癌症所帶給他的難以忍受的病痛。

我最後一次去看望他,是在1975年11月,先生仍然坐在那“間”用布簾圍着的“小屋”裡。這時他說話更加吃力,聲音更加沙啞。在我坐了約半個小時,準備起身告辭時,他卻堅持要讓我再坐一會兒。此時他吃力地而又語重心長地說:“有一件事,希望你能給予澄清。”

他說:“我反複地想過,石一歌介紹的‘秘密讀書室’根本不是那麼回事,魯迅在溧陽路的藏書室隻是存書的地方,根本不可能每天晚上到那裡去夜讀,因為那裡又冷、又黑、又沒有水喝。對此事,希望你們在有機會時,一定要給予糾正,不要再贻誤後人了。”他又鄭重地說:“我認為作為一個研究工作者,首先就要尊重曆史,忠于曆史,否則就不是一個曆史唯物主義者。”他說得是那樣的認真,那樣的意味深長。我想這是他久久深藏在心裡的話。今天回味起來,仍然清晰地響在耳邊。這正是他——一位革命老前輩對我們從事魯迅研究工作者的教誨,讓我牢牢地記着。

知道雪峰先生患肺癌後,為了安慰他并使他鼓起勇氣戰勝癌症,我曾送給他一本書《癌症是不可戰勝的嗎?》,書中介紹了一些戰勝癌症的事例,也講解了癌症發展的過程等。雪峰先生去世後,我去看望何愛玉師母。師母說:“不知道誰送給他的一本書,使他知道了自己病的發展。他為了能争取多一點工作時間,在身體不可支援的情況下,卻要求多增加電療的時間。”我聽了後心中一陣疼痛,後悔為什麼要送這樣一本書給先生,使他更增加痛苦。

這一切都使我看到了,是有一種力量使這位在遭受政治上、思想上、肉體上的各種折磨之後,仍然如此頑強,如此執着地忠貞于自己的事業,這隻能是自始至終蘊藏在他内心深處的堅定的共産主義信念,使作為晚輩的我,由衷地敬仰。

今年1月31日,是先生逝世46周年紀念日,謹以此文向先生緻敬。

提要中丁玲的話引自《悼雪峰》,發表于2003年人民文學出版社出版的《馮雪峰紀念集》供圖/葉淑穗