2月7日,壬寅正月初七。

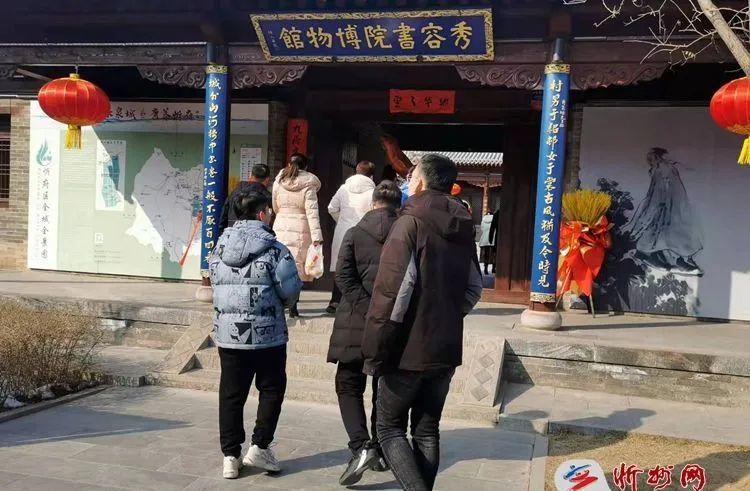

年假結束,多數人開始上班。為各自的生活目标奮鬥的日子重新開機。遊客驟降,但是,還是有人走進秀容書院博物館。

前一段時間,因為創作一部話劇《補天》,重新查閱一些資料,再次重溫女娲的傳說。傳說講,女娲造萬物,但先造的不是人,而是先依次造出雞、狗、豬、羊、牛、馬等動物後,才造了人。是以,正月初七被稱為“人節”。這一天可以說就是人類的生日。

人差別于其他動物的一點就是人類創造了文化,有了文化的傳承。

這幾天,在“九原文脈”展廳,人們對“九原岡北齊時期壁畫”很感興趣。通過畫中人物形象,了解到忻州曆史上就是多民族彙聚交集之地,也從畫中了解到當時的一些習俗。不少人對畫中人物形象,服飾等認真觀賞、議論。

從漢朝開始,就有了“人日”節俗,魏晉後開始重視。古代逢“人日”,也就是正月初七這一天,有戴“人勝”的習俗。“人勝”是一種頭飾,又叫彩勝,華勝,從晉朝開始有剪彩為花、剪彩為人,或镂金箔為人來貼屏風,也戴在頭發上。此外還有登高賦詩的習俗。唐代之後,更重視這個節日。每至人日,皇帝賜群臣彩縷人勝,又登高大宴群臣。如果正月初七天氣晴朗,則主一年人口平安,出入順利。欣賞明代傑出藝術家陳洪绶的作品時,除了可以欣賞到女性頭飾的精彩與華麗外,也經常可以看到男性頭上插花的形象。現在想一想,也可能就是這種習俗的傳承。

“九原岡北齊時期壁畫”中,畫面中的人物基本上均有頭飾。除了女性,那些狩獵的男性頭上也均有不同的頭飾,從這些頭飾的造型看,已經不隻是為了禦寒,而是有極大成分是審美。女性的飾頭自然更是這樣,而且女性的服飾也很講究。

可見,審美意識是人類文化的重要内涵群組成。

在“九原文脈”展廳,還一件展品讓很多人駐足欣賞。那就是一塊中國二十年的“熱心公益”匾。從這塊匾的内容能看出,這是民國二十年,忻縣縣長張宴林為優秀教師崔懋官所授的木匾,上有“忻縣縣政府官”印,下有衆多人名,這些人應該是制匾出資者。立匾人是“村長甯三才”。從這塊匾我們就可以看出,當時社會上已經出現熱心公益的人和事,而且從村民到政府都希望将這樣的行為進行公開表彰,影響更多的人。

人類的曆史總是充滿了各種苦難,有天災有人禍,但是人類祈求美好是一緻的。在所有文化中,祈福、祝願,以及由此産生的各種文化習俗無不包含着這樣的心願,所有重大的節日更是這種美好願望的集中表現。

博物館就是人類過往的呈現,是人了解人的好去處。

秀容書院博物館體量不大,但是,有珍品足以令人駐足。

這一個春節僅僅是開始!(梁生智/圖文)

忻州古城:好一幅家山歸夢圖