“雪者,有風雪、有江雪、有夜雪、有春雪、有暮雪、有欲雪、有雪霁。”北宋韓拙在他的論著《山水純全集》裡,把雪的情态分成了諸多類型。種種氣象,各有妙趣。

雪景入畫,主題紛繁多樣,詳盡如郭熙列舉的:寒雲欲雪,冬陰密雪,冬陰霰雪,翔風飄雪,山澗小雪,回溪遠雪,雪後山家,雪中漁舍,舣舟沽酒,踏雪遠沽,雪溪平遠,絕澗松雪,松軒醉雪,水榭吟風等等。

在不同的畫境之下,雪,擁有了無盡的生命力。

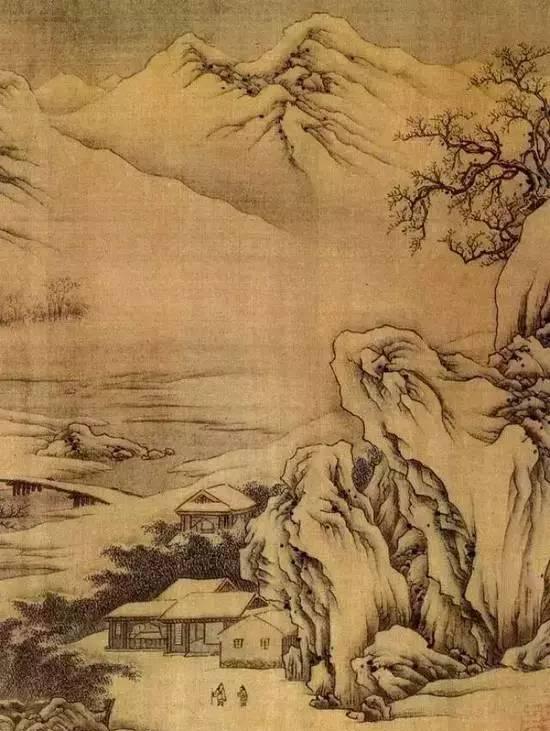

王維《江幹雪霁圖卷》(局部)

據文獻記載,水墨雪景山水為唐代王維首創。自王維之後,曆代許多名家都熱衷于雪景山水的創作,為我們留下了大量的經典傳世之作。

明朝後期文學家、詩人王穉登贊王維的《江幹雪霁圖》有“皎然高映”之趣,有“人在冰壺玉鑒中”之感。

王維《雪溪圖》

王維的《雪溪圖》有天渾地莽、玄冥充塞之氣象。霰雪紛其無垠,雲霏霏兮承宇,雪為白,白為無,白雪提供了一片空無的世界。在這一世界中,畫家同于宇宙渾莽之中。

宋代畫家對雪的追求,一往情深,成就斐然。

北宋 範寬 《雪景寒林圖》

北宋畫家範寬的代表作《雪景寒林》,氣勢宏大,描繪了一個鮮有人迹的世界,滿眼蕭條的景象,有“千山鳥飛絕,萬徑人蹤滅”之感。畫中的雪落在高山上,老樹上,房屋上,小橋上,河面上……

其實,畫家并沒有真的畫雪,而是通過各處的墨色渲染,來襯托雪的白。

北宋 李成《寒林騎驢圖》美國大都會藝術博物館藏

“亂雲低薄暮,流風回舞雪”,孤獨的遊子在萬般無奈中踏上路程,放眼望,蒼天茫茫,乾坤中空無一物,隻有一條瘦驢在彷徨。正所謂“人煙一徑少,山雪獨行深”,畫家常以此為畫題。北宋李成的《寒林騎驢圖》,就是表現這種境界的作品。

局部

此作曾被張大千收藏,上有“大風堂供養天下第一李成畫”的題簽,今藏紐約大都會博物館。此畫大立軸,絹本,淡設色,乃李成生平傑作。

占畫面很大分量的是古松,從左邊側出,直插畫面,有撐天拄地的氣勢,樹幹勁挺,氣象蕭瑟,殘雪曆曆其上。天寒地凍,大河滞斷冰流,暮色蒼茫,大雪飄飛,蒼天渾莽一片,大地失去姿容。溪岸上白雪皚皚,一人騎着瘦驢,目光驚悚,前後有二童子,真是“路出寒雲外,人發暮雪中”。寒氣凜凜,如在霧中。

南宋 梁楷 《雪景山水圖》東京國立博物館藏

南宋梁楷的《雪圖山水圖》,今藏日本。畫面中,浩瀚無垠的雪境,乾坤混蒙,一片茫茫,筆緻柔和,風格細膩,和梁楷的其他一些作品風格不同,這幅《雪圖》将雪溫柔神秘的特點表露出來,中有二人騎馬,在荒天雪地中,這是一次惬意的旅行。行者沒有那種匆匆趕路的神情,而是在靜靜地享受着這一片甯靜,這一片神秘。

南宋 馬遠《曉雪山行圖》

馬遠,南宋繪畫大師,與李唐、劉松年、夏圭并稱“南宋四家”。

此圖描寫大雪封山的清晨,一山民趕着兩隻身馱木炭的小毛驢在白雪皚皚的山間行走。山民衣着單薄,弓腰縮頸,使人感到雪天寒氣逼人。

南宋 夏圭《雪堂客話圖》

夏圭,南宋畫家。他與馬遠同時,号稱“馬夏”。甯宗時任畫院待诏,受到皇帝賜金帶的榮譽。

此幅畫中描繪了雪後欲融未化時的景色,展現了冬季沉寂的大自然所蘊藏着的勃勃生機。水岸邊,有一水榭掩隐于雜樹叢中,軒窗洞開,清氣襲來,屋内兩人正在對坐弈棋;遠處山頂與近處枝權之上有未融化的積雪零星點綴。

元 黃公望 《九峰雪霁圖》

黃公望,元代畫家,與吳鎮、倪瓒、王蒙合稱“元四家”。

《九峰雪霁圖》描繪的是隆冬臘月,氣候嚴寒的山區景象。圖中水和天空用濃墨渲染,烘托出白雪皚皚大雪初霁的山峰景色。山中小樹用細筆勾描,樹杆如“竹根”,樹枝如“花霸”。用筆洗煉,構圖新穎,平中寓險,風格雄奇,為黃氏晚年水墨山水畫之傑作。

黃公望《山陰訪戴圖》

在中國藝術中,雪具有感發人心的功能。因而,它往往具有和酒同等的作用,催發意興,激蕩生命。黃公望的《山陰訪戴圖》,畫的就是興之所至的一個故事,頗有意境。

東晉名士王徽之,就是那位愛竹成癖以至說出“何可一日無此君”的詩人。他在山陰時,一天夜晚,一覺醒來,知是下雪,急命打開門窗酌酒,四望皎然。他在雪地裡踱着步,詠着左思的《招隐詩》,忽然想到了朋友雕塑家戴安道。此時戴在剡溪,離此有相當遠的路,他卻命家人駕小舟去通路,小舟幾乎在雪溪中走了一夜,快到了戴的住所,他又命船家傳回。人問其故,他說:“我本乘興而來,興盡而返,何必一定要見戴安道?”這是何等潇灑倜傥的人生格調。

元 曹知白《群峰雪霁圖》

曹知白,元代畫家,藏書家。

這幅是曹知白晚年的作品,在技法上已經達到了融會貫通的境界。畫面的左下方,幾株松樹巍然矗立,在這銀裝素裹的冰雪世界裡更顯現出一派凜然不屈的丈夫氣概。此作雖然是描繪雪景,卻沒有給人蕭瑟荒涼的感受,相反,在這冰天雪地的景色之中,似乎還隐約能夠感受到一絲融融的春意。

元 姚廷美《雪山行旅圖》

姚廷美,元代畫家。此幅《雪山行旅圖》雖然運用了大量的留白與渲染,但作者精妙的筆墨和高超的藝術處理手段,依然使畫面充滿生機,即使在白雪皚皚的寒冬,山川仍然有其精神和氣魄。此外,為了突出冬日景象,江面與天空都以淡墨暈染;而為了強調山頭積雪,天空的墨色有意加重,這也使整個畫面更加統一。

明 文徵明 《寒林晴雪圖》

文徵明說:“古之高人逸士,往往喜弄筆作山水以自娛,然多寫雪景,蓋欲假此以寄其歲寒明潔之意耳。”清恽南田說:“雪霁後寫得天寒木落,石齒出輪,以贈賞音,聊志我輩浩落堅潔耳。”這都點出了雪畫情感寄托的特征。

明 吳偉 《灞橋風雪圖》

吳偉,明代著名畫家。《灞橋風雪圖》今藏北京故宮博物院,畫的是灞橋風雪中的送别場面。在寒冷的風雪中,瘦驢、窄窄的小橋、遠行者傷感的神情,以及這寂寞的天地令人印象深刻。

明 吳偉《踏雪尋梅圖》

雪後尋梅,是中國文人很喜歡表達的境界,畫中也是如此。

明代江夏派名筆吳偉的《踏雪尋梅圖》,今藏安徽省博物館。畫面中,一人雪後拖着拐杖,尋梅歸來,踏着大雪,過小橋,後有一童子抱琴随之。橋頭有一戶人家,傍山而居,山頭野樹上積滿了雪,山下丘壑縱橫,林木古刹在一片雪海中隐現,很有精神。在靜絕塵氛的境界中,在白雪皚皚的天地中,人尋梅抱琴而行,精神氣度躍然絹上。

明 藍瑛《溪山雪霁圖》

藍瑛,明代畫家,浙派後期代表畫家之一。

此圖畫面左上方的溪山被白雪覆寫,枝桠仿佛披上白衣,展現萬千姿态。山巅和脈嶺及岩石縫隙,則布滿了銀白色晶瑩閃爍的苔點。藍瑛在畫中運用石青、赭石、白粉不同的顔料,讓豐富的色彩交織在一起,表現雪後放晴山景瑰麗的景象。畫中央有一條小河延伸到右下方溪岸。一位穿着紅衣的文人坐在船上,望着這一片美景陶醉其中。

清 石濤《雪景山水圖》

石濤,清初畫家,與弘仁、髡殘、朱耷合稱“清初四僧”。

此幅雪景山水冊頁,屬石濤十二開畫頁中畫法最為怪異的一件作品。天空水面以淋漓水墨塗抹,墨色翳潤,山巒皚皚白雪,用極簡括皴筆草草舒寫,筆斷意貫,氣脈成章,顯得丘壑在胸,任心所成。林木樹葉苔色,以陰陽襯貼法概寫,點中夾水夾墨,一氣混雜,如纓絡連牽,渾融透明,使整個畫面景物給人以蕭疏寒冽、沉寂明淨的意象。

清 弘仁《西岩松雪圖》

弘 仁,清畫家,清初四畫僧之一。

《西岩松雪圖》畫面以局部特寫山峰雄偉之勢,以勾勒為主,畫雪景“借地為白”,略加渲染,山石陽面留白,陰面着墨,樹木墨色較濃。構圖繁密,筆法清健,意境高古。畫面着意刻畫了象征高尚、純潔的松樹和白雪,形象簡潔,是作者精神高度淨化後的影迹,給人以偉峻、靜穆、聖潔、一塵不染的美感……

南宋 李東 《雪江賣魚圖》

雪,營造了悠遠的文化意境;畫家筆下的雪景,是理性與感性的結合,而這種結合,不外乎就是“雪景之中尋人迹,寫實之中有詩意”吧。無論飄落,還是襯托,雪,落在畫上,終究還是落在人心裡。

上述内容僅供個人欣賞學習,如有侵權請及時聯系删除

....................................................................

如果覺得不錯,點螢幕右上角的"…"分享到朋友圈