溫/徐還清

這應該是一場計劃已久的謀殺,它以最安靜、最有力的方式将死亡的陰影傳播給一群長期看不見的民族。從我們看到火車上的鐵絲網的那一刻起,被隔離和排斥的猶太人的命運,最終惡化為末日的象征。經過分類、篩選和編号,訓練有素的德國醫生的外套從不染色,冰冷、耀眼的手術刀總是響個不停。奧斯威辛集中營的場地過于氣勢磅礴和緊湊 - 它根本無法容納額外的人員和東西來提供額外的用品,而且它太寬敞和空曠 - 毒氣室的效率立即将空氣清除到零,甚至清洗地闆的清潔劑看起來也很沉悶。

這一段效率的卓越背後,展現了現代文明的巅峰,不僅能讓大屠殺從幻想落地成一個精心策劃,還能讓無數正常人參與進來,而沒有道德上的愧疚。大屠殺不是偶然的不幸,而是現代程序的必然結果。

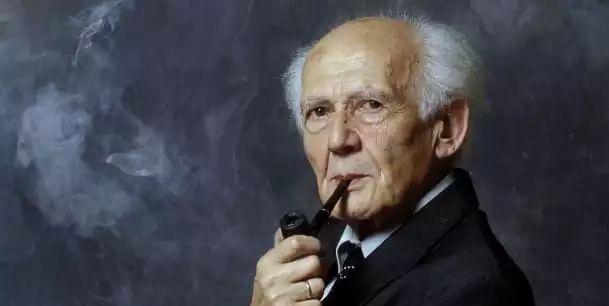

這就是為什麼齊格蒙。鮑曼首先透露,大屠殺是一扇通往過去和未來的窗戶,這張照片越是令人沮喪,欺騙自己就越危險。誠然,大屠殺的存在是對現代性的考驗,它的成功證明了現代性的榮耀。

一。

陰影中的異端:關于現代性、種族主義和種族滅絕

猶太人作為一個在歷史上經歷過大遷徙的國家,早已與其他人分開,以至於他們在連續性和共和主義自我認同方面被孤立,逐漸成為"內在局外人"。其獨特而複雜的超民族屬性,一方面不被統治者所信任,但仍然用它們來承擔各種危險難吃的任務,但另一方面,在國家成為群體自我建設的最重要基礎的階段,逐漸抹去了當地人和外國人之間的差異, 模糊了原來清晰的國界。

客觀地說,最初的猶太人與希伯來人的聯系在絕對的曆史時間跨度之後也減弱了,甚至唯一剩下的精神聯系也遭到了那些占領聖地的人的強烈質疑。另一方面,流離失所者甚至無法實作對土地的征服。但對于拒絕猶太人的納粹來說,隻有通過污名化甚至妖魔化猶太人,他們才能聚集所有人的力量來實作清洗的目标。

種族主義強調整個階段的實踐,并"通過消除目前現實中既不适合想象的完美現實也不适合它以适應的元素,為建構人類社會秩序服務"。在尋求自我控制和自我管理的現代社會中,種族主義認為,人口中有一部分無法通過各種努力進行修改和改善,除了割禮之外别無選擇。是以,被稱為"不可調和"的猶太人隻剩下用于驅逐和破壞互相作用的異化方法。

在納粹精心策劃的社會工程中,所有"毫無價值的生命"都以"種族血統"為目标。猶太人會侵蝕其他種族身份并侵蝕自己的種族秩序,成為一種選擇。

由于現代性的帷幕,種族主義已經與同齡人産生了共鳴。

一個是可以研究一切的全能科學,通過遺傳科學加強種族中心主義的理念,然後将其根植于理性人的思想中。

其次,它是管理的實在在,研究如何以最低的成本赢得最大的效益,把整個排洩和屠殺作為一項社會理性的管理活動,也作為一種系統運用科學思維方式、哲學和告誡的嘗試。

綜上所述,實施整套社會工作需要三個必要條件。

首先是種族主義理論,它不僅具有種族觀念,而且還決定了其中一些群體本身本質上是無法糾正的。二是藥物治療綜合征,包括成熟醫療實踐規定的健康和正常模式、隔離政策和手術技術。但最重要的是官僚制度,即一套改造社會的工程方法,人類對社會秩序的信仰,專家制度和實踐科學管理人的場景和互動。

同時,群衆的漠不關心也是加速群衆發展的催化劑。在文化交流過程中,諸如"猶太國際陰謀論"之類的過度描述已成為反猶太主義最貶義和緻命的形式。

所有這些都值得我們警惕,因為它們都存在于我們現代生活的結構中。大多數西方社會的後現代、以消費者為導向和以市場為中心的環境,如果以資源有限的市場為基礎,有朝一日可能會導緻國家直接再次接管社會,進而成為種族主義的溫床。

現代性與大屠殺

二。

日常生活中令人毛骨悚然:大屠殺的獨特性和正常性

(a) 完美的設計和官僚作風

現代種族滅絕的亮點不僅在于其聳人聽聞的規模,還在于其對完美社會設計的追求,即人類應該改造社會,迫使其接受全面、科學的視野。是以,人類行為的工具化産生了大量的,行為者忠實而有效地追求既定目标,統治者壟斷最終目标并将被統治者限制在手段的使用上的角色已經合法化。每一個環節都必須有條不紊地服務于大屠殺的完美計劃。

是以,從耗時的角度來看,大屠殺的獨特性在于其現代時機,就其共同地震而言,它是一些習慣于它的現代因素的結合,特别是官僚制度及其制度化、生産、維持和再生産的心态。技術官僚官僚為暴力的生産和配置設定提供了許多脅迫手段,其絕對效力正是由于其純粹的理性特征。

官僚強調勞動職能的分工,用技術責任取代道德責任。兩者産生的距離感将使演員能夠充分動員并為目标服務,着眼于服從上級和提高效率。但另一個可怕的後果是以純粹的技術和道德中立的方式表達行為對象,并使其非人性化。在集中營中,猶太人被視為純粹的數量名額,人類的價值觀被無限期踐踏,隻有官員降低大屠殺成本的願望才是重要的。

總之,現代官僚機構無視最初的目标,強調實作手段的特點,理性社會秩序的設計使大屠殺的發生成為可能。

(2)現代防禦的破産

随着現代文明的發展,自我控制機制的逐漸完善使個人傾向于獲得自我控制,而反對身體之間緊密聯系的文化無意中造成了群體的冷漠。

在文明社會中消除日常生活中的暴力也意味着公民将個人使用身體暴力的權利讓渡給政府機構,并對社會的防禦有充分的信心。是以,當大屠殺在掩護下接近公民時,群衆要麼無動于衷,要麼視而不見。但是,如果我們繼續深入思考,就會發現,正是因為納粹政府幾乎完全壟斷了權力,阻止了社會力量的表達,進而形成了民主的結構性基礎。

打破默默無聞的時代帶來了對理性的崇拜,同時,它挑戰了道德和感性,同時打擊了宗教和傳統。作為一種工具,科學的利弊取決于使用者和使用目的。是以,當科學和理性的力量被納粹振作起來時,除了手段和效率的實踐之外,它們還對滅絕産生了災難性的後果。更可怕的是,人性的道德已經轉化為技術和服從的道德,有效地培養了一批成功的理性表演者。

三。

免費放置選項:誘使受害者合作

在這場種族滅絕中成為可能的重要因素之一是受害者的合作。脅迫的條件有兩個:第一,暴力已經強大到足以摧毀受害者的意志和複原力,利用恐怖手段使他們跪在權力的上層,并接受權力強加的指令;第二,暴力已經強大到足以摧毀受害者的意志和複原力,用恐怖手段迫使他們屈服于權力的上層,并接受權力所強加的指令;第二,暴力已經強大到足以摧毀受害者的意志和複原力,用恐怖手段迫使他們屈服于權力的上層,并接受權力強加的指令;第二,暴力已經強大到足以摧毀受害者的意志和複原力,用恐怖手段迫使他們屈服于權力的上層,并接受權力強加的指令;第二,暴力已經強大到足以摧毀受害者的意志和複原力,用恐怖手段迫使他們屈服于權力的上層,并接受權力強加的指令;

然後,納粹選擇猶太精英成為猶太委員會的成員,以自治的形式管理猶太社群,并成為政府控制的中間人。但事實上,猶太精英别無選擇,隻能生存。

但上述所有這一切隻能由現代理性的官僚組織來貢獻。首先,它必須是完全專業化的,并且無條件地壟斷其所執行的特殊功能。特别是,官僚們需要精确地瞄準其他群體,以避免其他群體之間的恐慌,并拒絕外部群體的幹預,這最終會将他們拒之門外。

最值得注意的手段是直接呼籲直接呼籲指控猶太人犯有無法根除的嚴重罪行,但其對公衆的影響必然是有限的。于是,學者和理性擁護者的名人形象開始被借用。僅清洗猶太社群的對比效果導緻公民逐漸放松警惕,繼續過着私人生活,同時對猶太人視而不見,以便過自己的個人生活。

也許令人震驚的是,一步步進入奧斯威辛集中營的猶太人有一個理性的選擇。荒謬之處在于"儲存即可儲存"的遊戲 - 允許受害者進行缺失的性比較,甚至聲稱有權獲得赦免或特殊待遇。從一開始,這是一個不公平的選擇。但結果是猶太社群内部結構的逐漸瓦解,這使得猶太委員會的猶太成員做出了個人理性取向的生存政策。雖然這是一種不平等的權衡,但選擇的機會顯然比直接屠殺要安全得多 - 在"最後"謊言和分階段步驟的幫助下。與此同時,納粹似乎給了他們的合作者一種道德上的安慰,包括"為拯救大多數人而犧牲"和"拒絕帶來懲罰"。

在猶太區,窮人首先遭受苦難,其餘的則争奪有限的"通行證"來競争投标。仿佛在行屍走肉圍攻的前一天晚上,有能力的人為了生存資源而背叛并殺死了對方,他們巨大的财富一夜之間貶值了,就像印有幾美分的通行證一樣多。但順便說一句,猶太專員的道德堕落已經成為一個不言而喻的預言。

總而言之,大屠殺可以作為現代官僚理性的典範。它以最小的代價取得了最大的成果,成功地利用了每個人的資源和能力,并排除了與反對派目标無關的行為。但其中最令人難忘的是,理性不應被視為衡量組織有效性的唯一标準。

《現代性與大屠殺》得分 9.1

四。

距離的雙重邪惡:服從的倫理

将施暴者與受害者分開的社會距離是對暴力的暫時心理緩解。但暴行擴大的另一個重要因素是"序列化行動",每個行動之間的差異太小而無法産生心理印象,各方沉浸在最後的小影響行動中,一步一步地繼續這個過程,直到最終産生爆炸性的"累積效應"。而為了孤立受害者,施暴者一行三十五人,加劇了群體的暴力情緒,進而産生了一種奇怪的合作成就感和内疚感。這是第二個限制,"場景責任"。

官僚機構下的道德是技術性的,告訴這些行為者中的每一個服從和服從上級指令被認為是最高的道德。受害者與行為者越是分離,行為者和上級權威越接近,就越模糊其每一項官方行為與受害者痛苦之間的聯系,并進一步降低行為者内心不安的程度。

服從上級的指令,也意味着責任轉移機制的誕生。是以,即使後來受到訓斥,演員也能冷靜地把刀血推給他以前的上級,然後從心底裡承認自己縱的清白。

值得注意的是,縱的目的必須是一心一意,清晰和壟斷權威的來源,避免多元化,以便完全控制每個人的良知和行為,并塑造大屠殺計劃。

要追溯邪惡的起源,那麼每個人都無法免疫,邪惡其實沉睡在大家的心中。但惡毒的煽動來自邪惡的社會安排——以權威的語氣讀出麻木和殘酷人物的合理性,抹去參與者的道德良知,堕落為權力的附庸。

五。

結論:行屍走肉與制造女孩的希望

在整本書中,探讨了群體之間的種族主義對立與種族滅絕方案之間的聯系,首先是目前對大屠殺的令人震驚的理論研究,以及關鍵問題上令人震驚的現狀。作者試圖正視大屠殺的獨特性和正常性以及内部的現代性因素,結合米拉古姆和津巴多的心理社會實驗,分析了受害者的合作和現代官僚機構下行為者的道德盲目性,并對道德研究進行了根本性的糾正。

在現代文明程序下,完善的社會設計和理性的官僚主義是前提和條件,最高壟斷的權威定義了"清洗"的秩序,等級服從的過程和強加對象的孤立使過程肆無忌憚——自我保護是無可指摘的選擇,群體分散的責任自由飄浮在空中, 而技術道德最終被視為一種僞裝。

根據二戰後的統計資料:截至 1945 年,大屠殺後的波蘭隻剩下 70,000 名猶太人,荷蘭隻剩下 35,000 名猶太人,德國和奧地利隻剩下 330,000 名猶太人。

驚訝。可惡。而且沮喪。

它比《1984》更可怕,比《二十二條規則》更絕望。然而,曆史隻是一個可怕的曆史,我們必須直接看待仍然潛伏在我們生活的現代社會中的第二次大屠殺的可能性。即便如此,參與性行為并不是罪的極限,隻有逃避羞恥,拒絕理性反思,才會使不道德的形式變成極端的惡意。

大屠殺的教訓是一條雙面的誡命,具有光明和黑暗的二維含義。

首先,當面臨選擇成本太高的困境時,大多數人很容易說服自己放棄道德倫理,選擇自我保護的生存利益。

人性的恐怖在這裡上演,更強大的病毒的傳播在官僚機制下運作良好。為了證明隻有虛構的安檢,不去成為行屍走肉,更何況暴力與受害者的中介距離,于是你我按下了大屠殺的按鈕,千裡之外的眼神蘑菇雲爆炸升起。

其次,對少數人來說,邪惡不是無所不能的,自我保護并不總是高于道德義務。

奧弗萊德總是用紅色來記住一個多元化和自由社會的形象,這種希望還不到抛硬币機率的一半仍然存在。救贖之路漫長而危險,但隻要有人願意在任何情況下承擔起自己的道德責任,惡意總會有盡頭。

"讓我們希望它不會太糟糕到那個地步。我希望不會。

通往奧斯威辛集中營的鐵路仍然存在。

在這個世紀之後,我們希望我們能與那個時期大不相同。