農曆壬寅虎年即至,千百年來,人們一直将虎視為能驅邪避災的鎮宅神獸,古籍載“畫虎于門上”,“貼畫雞于戶上”,這年畫也與春聯一樣,起源于“門神”,在發展過程中,逐漸成為另一種“中國畫”,為春節增添喜慶歡樂。

曆史上,民間對年畫有多種命名:宋朝叫“紙畫”,明朝叫“畫貼”,清朝叫“畫片”。直至清人李光庭在《鄉言解頤》中寫道:“帚舍之後,便貼年畫,稚子之戲耳。……依舊葫蘆樣,春從畫裡歸。手無寒具礙,心與卧遊違。賺得兒童喜,能生蓬荜輝。耕桑圖最好,仿佛一家肥”,“年畫”一詞才首次出現。

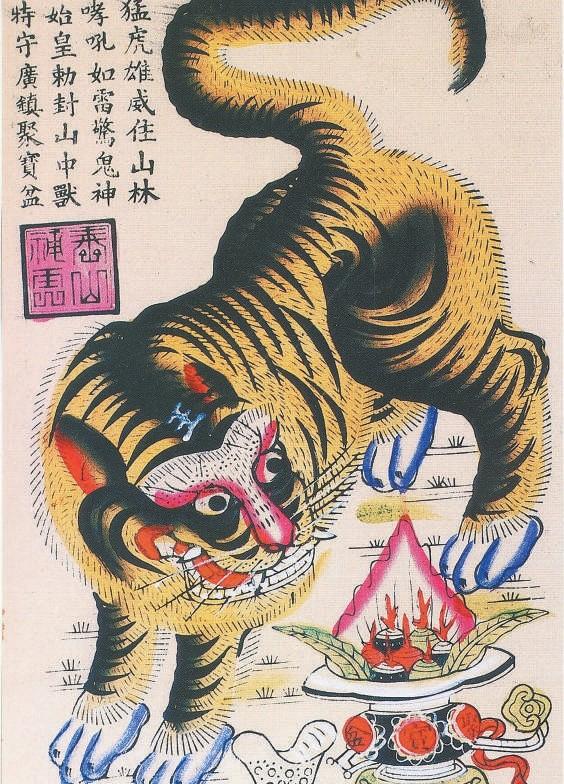

山東楊家埠年畫《泰山神虎》

另一種“中國畫”

在大陸古代的繪畫藝術中,有一種是經過裝裱,由人妥善珍藏,時不時拿出來賞玩的“中國畫”。它們的題材以山水、花鳥、竹石、墨蘭等居多,代表了中國的文人精神氣度,人物畫所占的比重較低。年畫卻與“中國畫”正好相反,它的内容多以人物活動為主,主要取材于曆史小說、傳奇故事、民俗生活、耕織情境或時事新聞,具有濃郁的鄉土氣息。

年畫的曆史相當悠久,最早是古人為了“驅邪禦兇”,在門上張貼的“門神畫”。唐代以後,才逐漸演變,出現了一些裝飾性的畫,如宋代的《四美圖》,被視為是年畫的始祖。

《四美圖》出自平陽(今臨汾),上畫王昭君、趙飛燕、班姬、綠珠,木刻版印制,雕刻的線條細膩,姿态、服飾各異,對漢、晉時期的四位美人都予以細緻入微的刻畫。

《四美圖》

明清時期,木版年畫迎來了鼎盛期,彩色套印技術的成熟大大促進了木版年畫的繪制與銷行,年畫已遍及全國各地城鄉,并形成了不同的流派。

北方如楊家埠與武強的年畫,粗犷豪放;南方如桃花塢、佛山的年畫,細膩柔媚。但仔細分辨,即使同屬北方年畫,它們也擁有不同的畫風。

山東楊家埠、河北武強,畫風具有強烈的山林氣息;河南朱仙鎮地處中原腹地,畫風帶有中原古代的典雅大氣;天津楊柳青靠近皇都,畫風崇尚精緻華美……在漫長的曆史程序中,不同地域形成了一整套制作經驗與藝術特點,誕生了一批經典的年畫作品,如楊柳青的《連年有餘》、朱仙鎮的《大馗頭》、桃花塢的《一團和氣》、楊家埠的《深山猛虎》,以及武強的《六子争頭》等。

到了清朝嘉慶、道光年間,由于皇帝酷好戲曲,北京戲園增多,外地名伶集中進京獻藝,繪畫史上也是以出現了寫真畫師,繪制出名伶戲裝真容。民間也開始流行描繪戲園演出場面的年畫,幫助廣大鄉村群衆一睹名伶“真容”。其中尤以楊柳青的繪刻最為傳神,最初便是楊柳青戴廉增畫店請畫師到戲園看戲,畫師看戲必攜帶朽筆(速寫用筆)和紙,當場便畫出名伶表演最精彩的場景,回到作坊再進行細緻加工。

楊柳青年畫《木蘭從軍》

元代後,人物畫衰落,民間年畫藝人卻承傳了這一畫體創作,使其發展未絕。年畫以形象代替文字,給曆史上識字不多的婦女兒童、勞苦大衆起到了普及知識的教育作用,如楊柳青年畫中的《挂角讀書》、蘇州桃花塢的《耕織圖》、河南開封的《文王訪賢》等,均使人們在無聲中汲取了内容的“善”與形式的“美”。鴉片戰争後,還有大量反侵略的年畫,流布到全國各地農村鄉鎮。

雖然常常隻是流通在田家鄉地,破舊後便被揭下,很少享有妥善儲存的“待遇”,年畫與“文人畫”依然如同連枝花朵,并開于中華藝苑。

年畫對魯迅的美學啟蒙

年畫還是魯迅先生最早的美術啟蒙。

魯迅從小就喜愛畫畫,流傳在江浙一帶的木版年畫,給童年的魯迅留下了很深的印象。他在《朝花夕拾》的《狗·貓·鼠》一文中回憶過:“我的床前就貼着兩張花紙,一是‘八戒招贅’,滿紙長嘴大耳,我以為不甚雅觀;别的一張‘老鼠娶親’卻可愛,自新郎、新婦以至傧相、賓客、執事,沒有一個不是尖腮細腿,像煞讀書人的,但穿的都是紅衫綠褲。……正月十四的夜,是我不肯輕易便睡,等候它們的儀仗從床下出來的夜。”

湖南灘頭年畫《老鼠娶親》

這裡的“花紙”指年畫,魯迅收藏的年畫目錄中的第一幅,便是《楚南灘鎮新刻老鼠娶親全本》,足見魯迅非常喜愛這種生動活潑、流行于民間、充滿民俗趣味的藝術作品。

“老鼠嫁女”的故事在民間可謂家喻戶曉,最原始的意義本是以“鼠婚”表現禳鼠納福的主題,在敬神驅神的嚴肅中又帶有一種喜劇性。其中一種說法是:老鼠夫婦想把漂亮的小女兒嫁給有權勢的人,最終選中了貓兒。在娶親的當天,送上門的老鼠們被貓吃了個精光。人們借此故事諷喻那些趨炎附勢,渴望攀附權貴的人。

《老鼠娶親》的年畫中,場面宏大,形象衆多,擡轎的、騎馬的、擡嫁妝的,還有送親樂隊,造型生動富有情趣,反映了民俗民情與和諧自然的現世之美,觀之令人莞爾。有關“農村的诙諧”,魯迅在書信中曾說:“我不贊成‘幽默是城市的’的說法,中國農民之間使用幽默的時候比城市的小市民還要多。”

魯迅收藏的年畫《黑貓捕鼠》

年畫藝術甚至還影響了魯迅的小說創作。魯迅曾在《我怎麼做起小說來》一文中提起,在自己的寫作中,總是突出人物,将重點放在刻畫人物、表現人物的内在精神上,這是從舊戲和年畫中學來的:“中國的舊戲上,沒有背景,新年賣給孩子看的花紙上,隻有主要的幾個人(但現在的花紙卻多有背景了),我深信對于我的目的,這方法是适宜的,是以我不去描寫風月,對話也決不說到一大篇。”

魯迅除了收藏漢畫拓片、中外木刻版畫、近代石印畫譜,還藏有不少各地民間印刻的木版年畫,除了前面提到的灘頭年畫,還涵蓋了朱仙鎮、楊家埠、楊柳青、武強、桃花塢等多個地域,收集年畫的産地之廣,能見出頗費了一番心思,實物現均存于上海魯迅紀念館。關于年畫,魯迅雖然在文字中說得不多,但有關年畫的來曆,當時的現狀,舊年畫的内容,年畫的傳統印制法、構圖方法,以及如何借鑒和批判的問題,他都作了言簡意赅的論述。

魯迅收藏的河南朱仙鎮年畫《門神》

其實魯迅收集年畫、做研究,并非出于賞玩或獵奇等餘興,很重要的一個原因是當時社會上的青年畫家有一種崇洋的偏向,故而魯迅提出要向民族、民間好的傳統藝術學習。1934年,魯迅給姚克的一封信中,他表示:“來信謂好的插畫,比一張油畫之力為大,這是極對的。但中國青年畫家,卻極少有人注意于此……” 1935年,他在給李桦的信中又回答了“如何創作出更好的版畫”:“是以我的意思是,是以為倘參酌漢代的石刻畫像,明清的書籍插畫,并且留心民間所賞玩的所謂‘年畫’,和歐洲的新法融合起來,也許能創出一種更好的版畫。”

魯迅的這些珍重教言,也是他一生對民間年畫收集的結晶。