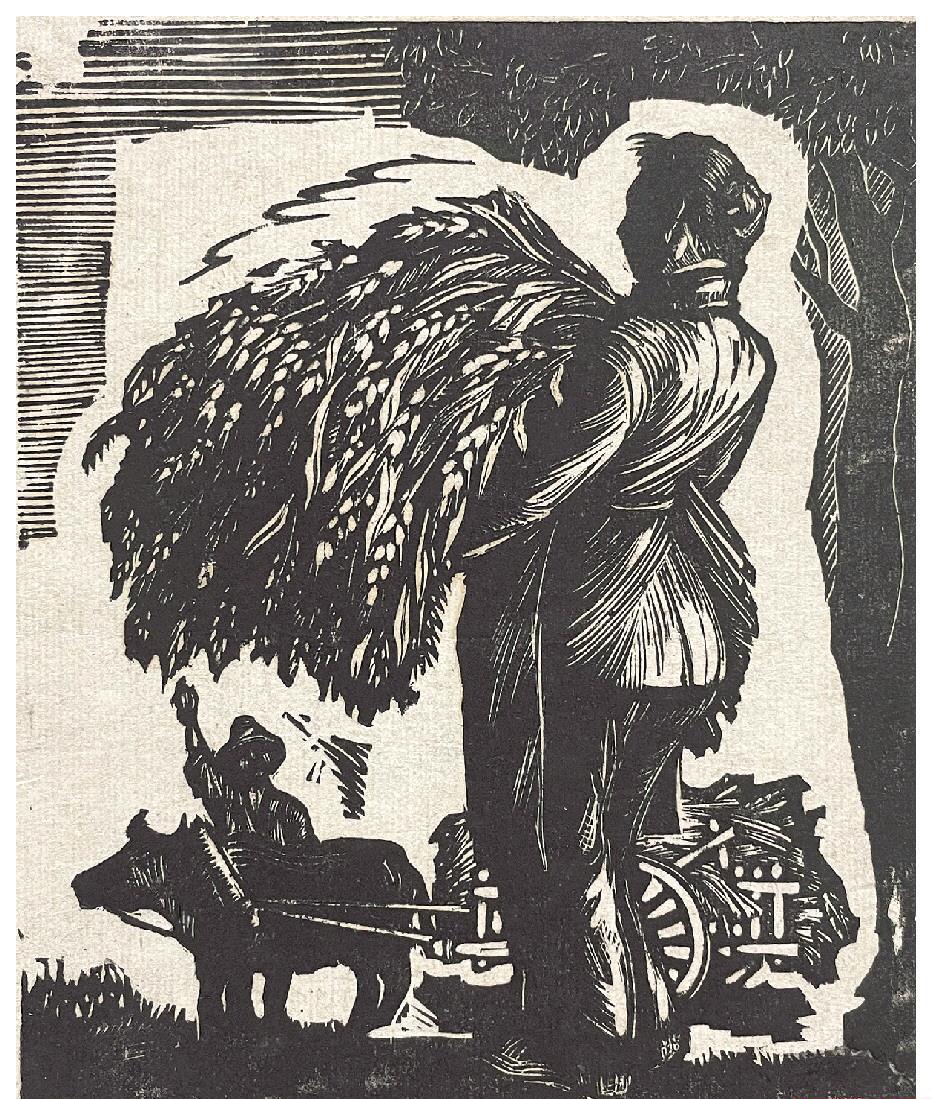

中國新興木刻版畫《秋豐》,張毅著,1938年。

當地

李曉/重慶

在溫暖的秋日,中國農民迎來了豐收節。新鮮米飯的香氣,讓我湧向故鄉的懷念。

一場秋雨過後,老周叫我到鄉下吃新米飯。老周是我在城裡的朋友。收割大米之前,我去過一次山,老周像一個虔誠謙遜的老農夫,身體躺在神田金米的面前,用鼻子嗅着大米的香味,風吹着,稻田裡的稻田在風中搖擺,如快打保齡球的媽媽,沉浸在迎接生命到來的喜悅中。

把幹米飯拿出來,用柴火煮米粥,柴火爐,像一根長長的笑松樹枝一樣燃燒。鍋裡裝滿了蒸汽,新米粥咕噜地響,漂浮在頂層,老周說,就是米油,喝一口,嘴裡就會有些粘。

記住要讀,大米在所有食物中都有靈魂。它突然擊中了我的心。

新米的香味,在年中,在秋季,盛大亮相。一粒大米,從種子到谷物傳回倉庫,伴随着四氣半程。從春天到秋天,一粒大米經曆了風雨閃電,農民們從地上滴下了汗水。

我對一粒米的第一感覺是小時候在鄉下。六七歲時,背着竹筐,在稻田裡收獲後,撿起留在稻田裡的米,每穗稻穗,像珍珠串一樣。當留在稻田裡的稻米被撿起來時,夕陽已經完全吞沒了一個孩子瘦弱的身影。奶奶晚上用柴火扒着一罐煮熟的米飯來折磨我。這是我吃過的最甜的米飯,是我吃過的初吻。

在那些貧困的年代,大米并沒有成為農民的主食,主要吃玉米甘薯和馬鈴薯谷物。我13歲的時候,爺爺病得很重,那天他吞下呼吸,虛弱地叫我奶奶,他想喝一碗米湯。奶奶一路顫抖着找到另一戶人家借來的一碗米飯,煮熟的米飯,米湯到爺爺面前,爺爺喉嚨滾,難以吞咽一小半土碗米湯,伸出兩根手指向屋頂尖尖,歪歪扭扭地去,走了。爺爺伸出兩根手指是什麼意思,我現在似乎明白了,他心滿意足的願望,去天堂散步,希望有稻田可以長。

大米滋養着我們,它是如此普遍,以至于它有時會忽視它的存在。像一個最親近的人,有時突然模糊了他的外表。

人到中年人,已經不像躺在米罐裡那樣平靜安靜,有時又像醉酒高粱釀造的沖動任性,我盡我所能。我吃了多少米,數不清,但我對米飯的深情,埋在心裡,像井水一樣藏在厚厚的土壤下。現在,我希望我的話,一個接一個地,像一粒米一樣從我靈魂的稻田裡長出來。

米翔,我想起了這個詞,風和米的波浪,我仿佛靜靜地變成了一個站立的稻米,了解世界,明白萬物的甯靜。米香,它是厚土的永恒香味,成千上萬的命運綻放的香味。