楊天石

美國學者陶涵在哈佛大學出版社出版了他的英文傳記《蔣介石與現代中國的鬥争》後,廣受贊譽。2011年6月,中國中信出版有限公司向新聞出版總局申請出版中文版。2012年3月8日,中央統戰部有關機構撰文稱,該書"對促進蔣介石的研究有一定的參考價值,閱讀全書沒有明顯的政治問題",經過少量修改後同意出版。後來,應中信新聞社的盛情邀請,我為《蔣介石與現代中國》中文版作了序言。最近讀了王榮祖教授的《中國海外史研究中要注意的六個問題》,其中将陶涵的書列為《問題五:逆黑白傳記》。在文章中,王榮祖教授嚴厲批評了這個笨拙的順序,他說:"我的老朋友,中國著名的蔣介石專家楊天師,不僅為陶涵的書序言,還稱其為'蔣介石的有力傳記'。楊弟兄不重視曆史資料和事實嗎?尋找真相?"嚴格遵守學術規範"?陶的書中蔣介石是真正的蔣介石嗎?還說:楊哥還說,陶"大大超額了以前任何一本同類的書",在楊哥的心目中,中國出版的《江傳》這麼多,其實大不是什麼書?研究蔣介石聲音的權利是否應該交給犯過很多錯誤的美國人陶漢?其實,陶涵連專業的曆史學家都不是,中國人讀起來也不太懂,而我們的專家學者又是那麼盲目,不能保持警惕!"

榮祖教授的批評很嚴厲,提綱很高,一些網站轉載,有的網站又突出了榮祖教授批評我的段落,這迫使我解釋情況。

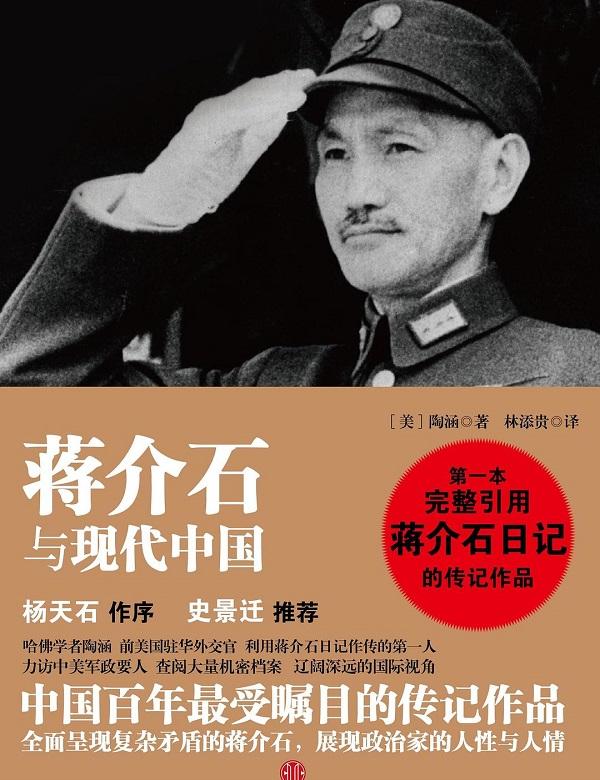

蔣介石與現代中國

王教授斷言,我曾說過,陶的著作"大大超過了以前同類著作中的任何一本",進而介紹并問我:"這些年來,"蔣川在中國出版的那麼多,實際上少得多?"

"陶涵先生以蔣介石為線索的書,揭示了當時中美之間,包括台灣與美國之間的複雜關系,在曆史資料、曆史事實、挖掘、深度等方面,大大超過了以往任何一本同類著作。我想這是陶涵先生在這本書中最大的成就,也是它的貢獻。"

可以看出,正如謙遜的序言所說,陶建華的貢獻隻在于"當時中美複雜關系,包括台灣與美國的關系"的具體"方面",不在于他在這個特定方面"對曆史資料和事實的探索和發掘",而不是在蔣介石的所有曆史和所有涉及的研究方面。

榮祖教授在文中,删去了我上面提到的許多限制性詞語,隻選了半句話,這樣讀者就會被誤導,讓讀者認為陶的著作"大大超過"了之前的"中國出版了那麼多蔣川"。這是對我意圖的一個很大的誤解。據榮祖教授說,我成了唯一一個掃過書本、尊敬唯一的道的人,這是否意味着我完全否定了新中國成立以來許多蔣介石研究者的努力和成就,把我推向了許多蔣介石研究者的對立面?

其實可以肯定的是,"道"在研究中美關系的貢獻不是我自己的,榮祖教授本人就是其中之一。例如,榮祖教授說:"陶涵的書比較可取,隻透露了很多美國的秘密。"人知,所謂'秘密'的人,是指排他性的秘密,人不知。既然陶已經揭示了"很多"這樣的秘密,自然比以前的貢獻更高。我指出這一點,可以肯定的是,什麼是不可用的!這是怎麼回事?

值得指出的是,榮祖教授在嚴厲批評我吹捧"道"時,用了"不知羞恥"這個詞。這讓我感到困惑。所謂"說話",必須脫離實際的自吹自擂。然而,在笨拙的序列中隻談道,肯定隻有中美的陶陶。關系(包括台美關系)研究這方面的成果,為什麼曾經有過自稱的話語,我為什麼要"自怨"?任何知道的人都知道,"說出來"是一個非常情緒化的詞。榮祖教授有着悠久的寫作、著作等曆史,為什麼要對我用這樣的詞呢?是否使用了錯誤的場合和對象?

陶先生出生于美國國務院中國部,是中國研究的資深人士。為了寫蔣介石的書,他不僅讀了很多資料,拜訪了很多人,克服困難,用了蔣介石的日記,還查閱了美國國家檔案館,在美國儲存了一批中美政要,如宋子文、馬歇爾、史蒂夫、魏德美等文學家, 也考察了許多西方學者對中國近代史的著作,是以,我确信這本書"相當有效",意在肯定這本書的作者付出巨大的努力,但我沒有全面,沒有高度肯定"陶瓷",它不相信,

在笨拙的序列中檢視以下文本:

在我看來,陶涵先生是在太平洋的另一邊出生和長大的,可能會有某種中國曆史和國情的隔膜,在閱讀中國文學時可能會有誤讀,有些叙事、判斷可能不正确,有些問題,缺乏文獻,不可避免地要依靠推測,例如, 1949年以後,蔣介石和周恩來的關系,等等。

這段文字,寫得很溫柔,有文字,可以證明我對陶器的缺點、不足之處,是要看的,也是向讀者指出的。榮祖教授應該知道,我是受邀寫的順序,不是在書評中,不可能列出這本書的缺點,大寫。

蔣介石是一個複雜的曆史人物,也是一個備受争議和廣泛評價的人物。一般來說,有三派,一個是整體肯定派,如榮祖教授指出的國民黨人,一個是總負派,另一派是功績分析派,即蔣介石有功,需要詳細分析。

笨拙的順序指出:

蔣介石,一個地位重要的人,經曆複雜,一直有争議,獲獎者被擡上九天,貶義者踏入九位。也就是說,用毛澤東的話說。抗日戰争之初,毛澤東稱江澤東為國民黨僅次于孫中山的第二位"偉大領袖",但沒過多久,抗日戰争結束,毛澤東就譴責他為"人民公敵"。老話雲:蓋棺結論。蔣介石的棺材雖然早已被掩蓋,但遠未落下結論,争論可能持續數年,有些問題未必定論,直到曆史的發展走到盡頭,曆史的本質還沒有完全顯露出來。

在這種情況下,我該怎麼辦?一個是把事實,理由,二是上百個論據。笨拙的順序 說:

正如中國諺語所說:把事實,理性。日常生活中的讨論和辯論應該如此,在曆史研究中更是如此。所謂事實設定,就是從嚴格、經過檢驗、可靠的曆史事實出發,所謂推理,就是在叙述性曆史事實的基礎上提出思想、提出思想、得出結論。在這個過程中,前者是基礎,是曆史著作的根本任務。曆史事實清楚,可信可靠,當代、後代甚至幾代讀者都會從中得出自己的結論。

是以,笨拙的序列進一步分析了:

從總體上看,這本書是按照事實和推理的正确原則寫的。你可能不同意他的一個,或者那個,但他描述的曆史事實你必須面對。中國古代偉大的詩人白古漪在對音樂的描述中寫道:"吵鬧又錯。科學的發展是相似的,它不怕辯論,不怕公衆的喧嚣。在辯論中,在不同觀點的交流中,困難重重,真相将昭示真相将一目了然。近年來,關于中國近代史和近代史,甚至關于中國曆史的許多問題都在被讨論,新思想不斷湧現,這是一個很大的現象,是學術活動,是思想解放的表現,也是"百家争戰"的表現。陶涵先生的書從外國人的角度闡述了他對蔣介石人民和近代中國曆史的看法。他認為蔣介石是一個"高度沖突"的人物,談起他的工作,他性格的優點,也談到他的缺點和缺點,這種整體的把握是恰當的,解剖兩點法也是可取的。

我寫《陶》的目的,就是要提倡這種"放事實、推理"的原則和性格分析的"擴散"。

當然,陶漢或許對蔣介石做了很高的評價,可能不合适,也為蔣榮祖教授的傳統認可并不高興。

在我笨拙的順序中,我說:"這本書的觀點可能還是被一些讀者所認同,一些讀者反對,我在台灣學術界的兩位老朋友,一位寫了書評,一位寫了書評,被罵了。這不重要。隻要作者的話是合理的,有充分的理由,讀者有開放的心态,各種意見實際上可以促進我們的思維,作為我們在旅途中的參考和思考材料來揭示這個真相,清晰。"

我這裡所說的"寫書評"的作者記得,他好像是榮祖教授。現在榮祖教授堅持自己的觀點,繼續"詛咒",這是很自然的。榮祖教授繼續"詛咒"陶器的同時,牽連和前言了我,自然也可以。不過說實話,榮祖教授有意無意地删掉了我的文章,斷章取義,直言不諱地批評我"說大話",我并非沒有遺憾。不過,我和榮祖教授是老朋友,朋友,他"錯誤不避朋友"的精神我還是很佩服的。

人類已經進入了建立"命運共同體"的時代。一個國家、一個民族文化的發展,必須廣泛吸收其他國家和其他民族文化的先進性或者優越性,曆史也要廣泛吸收。榮祖教授寫了一封信,批評海外研究中國史是"值得警惕的六個問題",我沒有研究過,與國内外的容祖兄弟相比,距離不是一條路,是以我們不能和容祖兄弟讨論這些問題。希望學術界和出版界繼續堅持海外學習推廣中國曆史,這種研究和推廣不是對外國人所謂的"話語權",而是要拓展視野,換更多的老師,參考和參考,互相彌補,促進中國曆史的發展。

責任編輯:于淑軒

校對:丁曉

新聞,未經授權不得轉載。新聞: 4009-20-4009