引言

生活在資訊時代,人們總是能夠從網絡上得到各種各樣的資訊,而相信對古代曆史和軍事感興趣的讀者們一定也聽說過關于某些作者釋出的所謂“騎射無敵論”或類似論調的言論和影視劇吧。他們主要就是說騎射多麼多麼厲害,多麼多麼無敵,并且還非常喜歡立起一個靶子,比如說蒙古騎兵用騎射暴打全身闆甲的歐洲騎兵等等言論,好論證“騎射型騎兵”遠強于“突擊型騎兵”。

但與大家從影視劇和文學作品中得到的認知不同,真實曆史中的騎射并沒有大多數人臆想的那樣強大,當然這不是說騎射沒用。

真實的騎射

首先,大家印象裡那種騎兵騎着快馬向敵人陣列整齊的軍陣沖去,趁着沖鋒的勢頭與敵軍陣線中的弓箭手對射一通,對方箭如雨下,然後騎射手調轉馬頭掠陣而過的情況,是很不劃算的一件事,在這種情況下騎射手根本不具備火力優勢。

即使是擁有衆多騎射手的遊牧民族軍隊,其用騎射攻擊敵人時也不是亂沖亂射,而是将敵人的軍陣團團圍住,然後開始環陣繞圈子騎射。要是發現敵人某處沒有弓弩手或是僅有少量弓弩手時,就縱馬靠近騎射,要是發現敵人陣線裡有衆多弓弩手,就距離遠一些抛射,盡可能不讓敵人弓弩手有機會瞄準自己,避免對射。

因為大多數馬弓手和步弓手所使用的弓箭都存在較大不同,一般步弓手所使用的弓箭大多更長更硬,需要更多的拉力才能将其拉開,而騎射弓因為射手要在馬上射箭,馬上的颠簸會導緻射擊精度降低和發力姿勢别扭,限制了高磅數弓(大拉力弓)的使用,是以一般會設計的更短小一些,相應的其磅數,也就是拉開弓箭所需要的力量就要小一些。

小貼士:總體來說大多數騎射弓的威力都不如步射弓,不過也不絕對,比如清代的八旗軍所 用的清弓就是其中的另類,還有一些騎兵則會攜帶雙弓,上馬用騎弓,駐馬或下馬用步弓。13世紀時,羅馬教皇的使者柏朗嘉賓出使蒙古時,寫下了《柏朗嘉賓蒙古行紀》,就記載蒙古戰士的基本武器是三張弓,分别用于步射與騎射等不同情況。

駐馬靜态射擊

而由于騎射弓的拉力較低,這就直接導緻了騎射弓的射程和威力普遍比步射弓要弱一些(不算特例),騎射的有效射程也就不過10到30步而已,都不到50米(這裡說的是有效射程,不是說騎弓隻能射不到50米)。

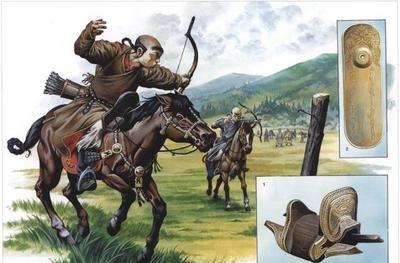

注意看騎射手與靶子之間的距離

在《史記》中,司馬遷這樣記載飛将軍李廣的射箭習慣:

“其射,見敵急,非在數十步之内,度不中不發,發即應弦而倒。”《史記·李将軍列傳》

從中可見一般,連李廣這樣的頂級騎射手,都要等敵人近到自己幾十步的時候才能保證箭無虛發。而由于騎射手騎着戰馬行動,在敵軍陣前進行快速射箭打擊,需要更多的活動區域和 空間,其火力密度無法與陣列整齊,空間需求量更小的步兵弓弩手們相比。

是以騎兵如果和步兵弓箭手對射其實是很吃虧的一件事,更不要說步兵的遠端兵種裡還有衆多弓弩手相輔助了。同時,騎射也是一種非常難練的技能,并不隻是騎馬拉弓射箭那麼簡單,騎兵必須要習練多年才能掌握在奔馳的馬背上搭弓射箭的技巧,至于要掌握在馬上左右開弓的技巧那更是難上加難,這樣的兵種和步兵弓箭手對射實在是太浪費了,也就遊牧民族軍隊有這種兵員能玩得起。

漢武帝時期,大将軍李陵出征匈奴,以五千步卒,硬撼匈奴八萬騎兵,匈奴人在其陣前丢下了一萬多具屍體,才最終将其物資消耗殆盡,硬生生的用人命才填出來了慘勝:

“且陵提步卒不滿五千,深輮戎馬之地,抑數萬之師,虜救死扶傷不暇,悉舉引弓之民共攻圍之。轉鬥千裡,矢盡道窮,士張空弮,冒白刃,北首争死敵,得人之死力,雖古名将不過也。”

并且,雖然騎射的距離對于步兵來說較長,但對于其他騎兵來說卻非常短,當射手突進到敵方20步左右的地方拉弓射箭時,隻要敵方被攻擊的區域裡或附近布置有騎兵,那麼敵方手持刀盾或長矛的突擊型騎兵隻需要幾秒的時間就能沖到騎射手的面前與之交戰,整個過程會非常迅速,因為兩者之間實在是太近了,并且騎射手也勢必要浪費點時間進行陣前轉向,否則他會直接撞進長矛叢叢的敵方重甲步兵陣線中,這是騎射手最危險的時候了,很容易被近戰 騎兵莽穿。

若是缺少騎兵,甚至用輕步兵也能解燃眉之急,将騎射手驅逐出一定距離,卡萊之戰中,面對帕提亞騎射手的襲擊,克拉蘇的應對方法便是派出軍中的凱爾特輕步兵上前去 将敵人的騎射手驅逐到遠處。

帕提亞戰術

唐太宗李世民在年輕征戰沙場之時,繼承了自己父親高超射箭技術的他是當時最頂級的騎射手之一,一手高超箭法讓敵人膽寒,但即使李世民如此之強,他也有過在騎射過程中,幾次被敵方突擊型騎兵沖擊,一頓貼臉輸出,差點命喪疆場的經曆。

沒辦法,即使騎射手借助馬匹的沖擊力,給箭矢增加一些威力和射程,那麼也不能改變騎射有效射程較短的這一尴尬局面,并且由于古代士兵都會穿戴铠甲,一些兵種還會攜帶盾牌,身體有防護,抛射的箭矢難以穿透,是以有時候騎射手為了增加騎射的威力,會沖到距離敵人不到十步的地方放箭,專射敵人沒有铠甲防護的面部或是其他部位。明末的八旗兵甚至會沖到距離敵人五步時才會射擊,這一技法被稱為“五步射面”,活動于青藏高原上的藏軍們也愛使用這一射法,一些老照片中有相關記錄。

藏軍的“五步射面”

清代武舉考試會考驗參考者的弓馬技勇,但也不過是讓參考者射擊十數步外的靶子,甚至有法國傳教士記載,清軍武舉考試時的跑馬跑道距離靶子不過六英尺遠(兩米都不到),而武舉人已經是清軍中絕對的天花闆了,這麼說大家對騎射的射程是不是就有一個清晰認知了吧。

而所謂的蒙古騎兵用騎射戰術吊打歐洲闆甲騎士的說法更是純純的無腦神論,首先,蒙古騎兵并非單以“騎射”取天下,大多數人不知道的是,蒙古騎兵中其實有将近4成左右的重騎兵存在,這是一個非常恐怖的比例了,而且蒙古人也非常重視騎兵沖擊戰術(關于蒙古人的具體戰術以後專門撰文詳細介紹,求關注)。

蒙古騎兵中其實有将近4成左右的重騎兵存在

蒙古人在常年戰争中也早已建立了比敵人更優秀的作戰體系,其蒙古騎兵最顯著的特點是其高速機動性,長途大迂回,長途奔襲作戰和分進合擊包抄是蒙古騎兵最為擅長的戰術,相比于吹蒙古人的騎射,蒙古人的這些戰術才是真正值得大書特書的優勢特點。

其次,大家要知道蒙古西征到歐洲時,歐洲人都還沒有發明出闆甲呢!哪裡來的闆甲騎士,當時的歐洲騎士們的盔甲都不一定有蒙古人好呢。

後記

其實直到如今,世界上的一些地方都還存在着騎射,比如匈牙利的一些馬術學校、日本的“流镝馬”演武等等,大家若是感興趣,可以去網上搜一下相關視訊觀看真實的騎射,這樣對騎射威力的認知,就能更清晰一些了。

流镝馬,注意看騎射手與靶子之間的距離,當然也有遠距離的,但是也不遠