和呂強一樣,張溫算不上三國人物,被打死時,天下剛剛進入“諸侯争霸”的局面。

但呂強有範晔為其立傳,而張溫卻隻能成為《後漢書》,乃至曆史的配角。

不過,在我看來,黃巾被滅、董卓亂漢,西涼的禍患持續近三十年,都和張溫有關。在詳說這些之前,先對張溫做個簡單的介紹:

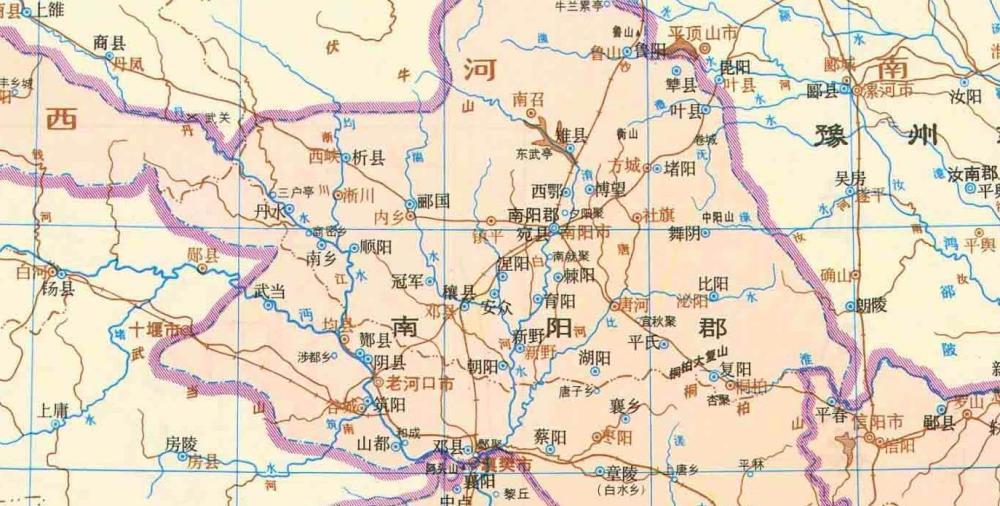

張溫,南陽穰縣人,生年不詳,但在漢桓帝延熹年間已為尚書郎,是皇帝身邊的近臣,提拔他的人,就是曹嵩的養父——曹騰。

張溫的妻子,是襄陽人蔡諷的姐姐,《襄陽耆舊記》中有這樣一句話:漢末,諸蔡最盛。簡單幾個字,寫出了蔡家的背景。

蔡諷有個兒子很出名,即曹操的幼時好友、攜荊州後主劉琮投降曹操的蔡瑁。

蔡諷還有兩個女兒,長女嫁給了黃承彥,二人所生之女,也就是傳說中的醜女黃月英,嫁給了後來為蜀漢鞠躬盡瘁的諸葛亮,并生下誓死保衛蜀漢的諸葛瞻。

蔡諷的小女兒嫁給了劉表,但僅為劉表的再婚之妻,劉琦是由陳氏所生的,至于劉琮是不是蔡氏親生,有争議,一說劉琮娶了蔡氏侄女為妻,但這不足以證明劉琮與蔡氏的血緣關系,漢末三國時期的“近親婚姻”,例子一抓一大把。

之是以聊蔡家,是因為張溫的家族,史料太少了,恐怕也沒什麼像樣的人物,否則下場不至于那麼慘。

一、黃巾之亂

黃巾之亂時,張溫剛剛從大司農升為司空,大司農主管錢糧,司空掌水土之事,總之,有錢有權,就是沒打過仗。

戰亂和張溫本沒有多大關系,卻因朱儁的“不作為”而被牽扯進來,事情是這樣的:

當張角病死、冀州黃巾覆滅之時,南面的黃巾軍依然堅挺着,他們在趙弘的帶領下,以十萬之衆占領宛城,而作為南面戰區的“剿總司令”,朱儁一連攻了三個月都未能取勝,靈帝很生氣,後果很嚴重,因為就在不久前,盧植以“不思進”的罪名,被判了“減死罪一等”。

就在這關鍵時刻,張溫上書,以白起、樂毅的故事勸說靈帝,曉之以理,動之以情,終于讓靈帝撤回調令,這才有了朱儁剿滅黃巾軍的故事。

我想,即便沒有張溫,也會有忠心的朝臣上書陳述利害,畢竟将盧植罷免之後,繼任的董卓更菜,是以沒人能保證換掉朱儁是個好選擇,靈帝愛财色,可不是沒腦子。

但不管怎樣,張溫的上書,展現了他的“忠”,而結果也是好的,或許正因如此,靈帝才于185年八月,任命張溫為車騎将軍,領兵征讨北功伯玉,去平定涼州之亂。

二、涼州之叛

張溫畢竟是個文官,做個參謀還情有可原,直接做總指揮,那結果可想而知。

其實,張溫手下有很多能人,比如董卓,他作為破虜将軍與張溫同行,還有猛人孫堅,他是被張溫特意調來幫忙的。

可是,正應了那句話:書生誤國。因為厲害的将領沒有話語權,而紙上談兵的儒生卻個個頑固得很。

首先,張溫統率諸郡步、騎,共計十餘萬,駐紮在美陽,與邊章、韓遂正面交鋒。

張溫以為,政府軍的素質遠高于西羌兵,先不管實際情況是否如此,至少他忘了“兵熊熊一個,将熊熊一窩”的道理,是以張溫這首次作戰,就被打得大敗。

這時,老天爺來幫忙了,夜降流星,以強光照進邊、韓二人軍營,二人以為不詳,在“無心作戰”的情況下,被董卓與右扶風鮑鴻等人打退了。這算是張溫取得了“保命”的勝利吧,否則以漢靈帝的脾氣,恐怕沒人會為他求情,畢竟盧植、朱儁是“不思進”,而他是真的敗了。

有了上天的幫助,就應該抓住戰機,乘勝剿滅叛軍,可張溫再一次使用了“神之操作”,他換掉董卓,并忽視董卓“做援兵”的提議,改用另一個廢物周慎領兵出征,結果周慎沒有聽從孫堅的建議,被邊章、韓遂斷了糧道,狼狽逃了回來。

張溫的昏招還沒結束,他讓董卓領兵三萬去讨先零羌,那裡的羌人早有準備,董卓本不想去,可拗不過張溫(這是董卓自己說的),結果正如董卓所料,被包圍在了望垣以北。好在董卓智商線上,以“瞞天過海”之計,率領本部人馬平安撤了回來。

我想,如果當初漢靈帝能不聽讒言,讓皇甫嵩早來平叛,哪怕讓盧植或是朱儁領兵,這涼州之亂也未必能持續三十年。

三、董卓之禍

雖然涼州之亂沒能平定,但在這次“剿匪”的過程中,張溫間接成就了兩件事:一、首開“外任三公”的先例;二、免了董卓一死。

簡單提一句第一件事:

在東漢時期,三公的任命都要在朝堂之内,而由張溫起,有了例外,比如後來,靈帝任命劉虞為太尉時,劉虞就遠在幽州。有人說張溫的“太尉”是買來的,有可能,畢竟靈帝任命的官員,除了劉虞這種他看着順眼的,基本都要交錢,而張溫也不差這筆錢。

咱們主要聊聊第二件事:

由于董卓的出彩,包括打敗西羌軍,以及在全線潰敗的情況下,率衆平安歸來,大大助長了其嚣張的氣焰,是以,當張溫以皇帝的诏書征召董卓時,他拖延很久才到,而且在軍中大搖大擺,目中無人。

孫堅曾低聲建議張溫,以“召不時至”為由,附三條大罪,處死董卓,可張溫心軟,又認為平叛還要靠他,于是作罷。

當董卓亂漢時,孫堅拊膺歎曰:“張公昔從吾言,朝廷今無此難也”。

的确,如果張溫聽了孫堅的建議,将董卓處死,大漢王朝是否能夠延續,不知道,至少五年後的“董卓之亂”,将不複存在。

四、故入之罪

公元191年的某一天,太史閑來無事,擡頭看了看雲氣,頓時覺得渾身不爽,于是對當時已經掌控朝廷的董卓說:老大啊,這天有異象,我斷定,朝中必有大臣會挂。董卓聽後,嘿嘿一笑,然後找人誣告張溫勾結袁術。

同年十月壬戌,也就是初一這天,張溫在鬧市中被活活地笞打緻死。

張溫冤不冤,不好說,但史書用了“誣”這個字,至少說明張溫沒有實際的行動,或者說沒被人發現他有什麼不對勁。

其實和外人“交通”的另有一位,就是被董卓留在洛陽的朱儁,不過這位大哥,可能是年老的緣故吧,總以為董卓發現了他的秘密,于是沒等發動便棄官逃往荊州,之後又卷土重來,反複搞了幾次,這段故事有機會再聊吧。

總之,張溫這“故入之罪”,也算是他自己倒黴。

有人說,董卓殺張溫,是因為他與孫堅的談話内容被董卓知道了,或許吧,但如果按董卓的性格,報這種“私仇”,不太可能會等這麼久,說到底,張溫算不上啥名人,而且在董卓面前,有錢也不好使。

好啦,這就是張溫的故事,雖然曾官至太尉,但在漢末三國時代,他的名氣,恐怕還不如後來的吳郡張溫。

但是,正如我開篇聊到的,張溫的存在,對後世的影響很大。

最後做個呼應吧:

呂強和張溫不一樣,前者為“時人痛恨的宦官”,卻救了無數的士人,後者為“時人敬仰的士人”,卻連立傳的資格都混不到。

不過,呂強又和張溫一樣,他們都被昏暗的統治階層所迫害,最終冤死于強權之下。