和吕强一样,张温算不上三国人物,被打死时,天下刚刚进入“诸侯争霸”的局面。

但吕强有范晔为其立传,而张温却只能成为《后汉书》,乃至历史的配角。

不过,在我看来,黄巾被灭、董卓乱汉,西凉的祸患持续近三十年,都和张温有关。在详说这些之前,先对张温做个简单的介绍:

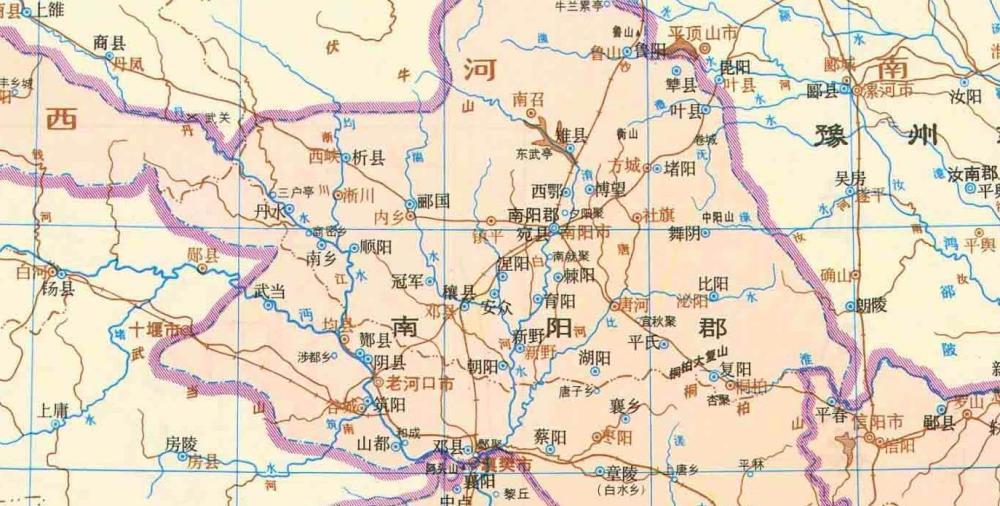

张温,南阳穰县人,生年不详,但在汉桓帝延熹年间已为尚书郎,是皇帝身边的近臣,提拔他的人,就是曹嵩的养父——曹腾。

张温的妻子,是襄阳人蔡讽的姐姐,《襄阳耆旧记》中有这样一句话:汉末,诸蔡最盛。简单几个字,写出了蔡家的背景。

蔡讽有个儿子很出名,即曹操的幼时好友、携荆州后主刘琮投降曹操的蔡瑁。

蔡讽还有两个女儿,长女嫁给了黄承彦,二人所生之女,也就是传说中的丑女黄月英,嫁给了后来为蜀汉鞠躬尽瘁的诸葛亮,并生下誓死保卫蜀汉的诸葛瞻。

蔡讽的小女儿嫁给了刘表,但仅为刘表的再婚之妻,刘琦是由陈氏所生的,至于刘琮是不是蔡氏亲生,有争议,一说刘琮娶了蔡氏侄女为妻,但这不足以证明刘琮与蔡氏的血缘关系,汉末三国时期的“近亲婚姻”,例子一抓一大把。

之所以聊蔡家,是因为张温的家族,史料太少了,恐怕也没什么像样的人物,否则下场不至于那么惨。

一、黄巾之乱

黄巾之乱时,张温刚刚从大司农升为司空,大司农主管钱粮,司空掌水土之事,总之,有钱有权,就是没打过仗。

战乱和张温本没有多大关系,却因朱儁的“不作为”而被牵扯进来,事情是这样的:

当张角病死、冀州黄巾覆灭之时,南面的黄巾军依然坚挺着,他们在赵弘的带领下,以十万之众占领宛城,而作为南面战区的“剿总司令”,朱儁一连攻了三个月都未能取胜,灵帝很生气,后果很严重,因为就在不久前,卢植以“不思进”的罪名,被判了“减死罪一等”。

就在这关键时刻,张温上书,以白起、乐毅的故事劝说灵帝,晓之以理,动之以情,终于让灵帝撤回调令,这才有了朱儁剿灭黄巾军的故事。

我想,即便没有张温,也会有忠心的朝臣上书陈述利害,毕竟将卢植罢免之后,继任的董卓更菜,因此没人能保证换掉朱儁是个好选择,灵帝爱财色,可不是没脑子。

但不管怎样,张温的上书,体现了他的“忠”,而结果也是好的,或许正因如此,灵帝才于185年八月,任命张温为车骑将军,领兵征讨北功伯玉,去平定凉州之乱。

二、凉州之叛

张温毕竟是个文官,做个参谋还情有可原,直接做总指挥,那结果可想而知。

其实,张温手下有很多能人,比如董卓,他作为破虏将军与张温同行,还有猛人孙坚,他是被张温特意调来帮忙的。

可是,正应了那句话:书生误国。因为厉害的将领没有话语权,而纸上谈兵的儒生却个个顽固得很。

首先,张温统率诸郡步、骑,共计十余万,驻扎在美阳,与边章、韩遂正面交锋。

张温以为,政府军的素质远高于西羌兵,先不管实际情况是否如此,至少他忘了“兵熊熊一个,将熊熊一窝”的道理,所以张温这首次作战,就被打得大败。

这时,老天爷来帮忙了,夜降流星,以强光照进边、韩二人军营,二人以为不详,在“无心作战”的情况下,被董卓与右扶风鲍鸿等人打退了。这算是张温取得了“保命”的胜利吧,否则以汉灵帝的脾气,恐怕没人会为他求情,毕竟卢植、朱儁是“不思进”,而他是真的败了。

有了上天的帮助,就应该抓住战机,乘胜剿灭叛军,可张温再一次使用了“神之操作”,他换掉董卓,并忽视董卓“做援兵”的提议,改用另一个废物周慎领兵出征,结果周慎没有听从孙坚的建议,被边章、韩遂断了粮道,狼狈逃了回来。

张温的昏招还没结束,他让董卓领兵三万去讨先零羌,那里的羌人早有准备,董卓本不想去,可拗不过张温(这是董卓自己说的),结果正如董卓所料,被包围在了望垣以北。好在董卓智商在线,以“瞒天过海”之计,率领本部人马平安撤了回来。

我想,如果当初汉灵帝能不听谗言,让皇甫嵩早来平叛,哪怕让卢植或是朱儁领兵,这凉州之乱也未必能持续三十年。

三、董卓之祸

虽然凉州之乱没能平定,但在这次“剿匪”的过程中,张温间接成就了两件事:一、首开“外任三公”的先例;二、免了董卓一死。

简单提一句第一件事:

在东汉时期,三公的任命都要在朝堂之内,而由张温起,有了例外,比如后来,灵帝任命刘虞为太尉时,刘虞就远在幽州。有人说张温的“太尉”是买来的,有可能,毕竟灵帝任命的官员,除了刘虞这种他看着顺眼的,基本都要交钱,而张温也不差这笔钱。

咱们主要聊聊第二件事:

由于董卓的出彩,包括打败西羌军,以及在全线溃败的情况下,率众平安归来,大大助长了其嚣张的气焰,所以,当张温以皇帝的诏书征召董卓时,他拖延很久才到,而且在军中大摇大摆,目中无人。

孙坚曾低声建议张温,以“召不时至”为由,附三条大罪,处死董卓,可张温心软,又认为平叛还要靠他,于是作罢。

当董卓乱汉时,孙坚拊膺叹曰:“张公昔从吾言,朝廷今无此难也”。

的确,如果张温听了孙坚的建议,将董卓处死,大汉王朝是否能够延续,不知道,至少五年后的“董卓之乱”,将不复存在。

四、故入之罪

公元191年的某一天,太史闲来无事,抬头看了看云气,顿时觉得浑身不爽,于是对当时已经掌控朝廷的董卓说:老大啊,这天有异象,我断定,朝中必有大臣会挂。董卓听后,嘿嘿一笑,然后找人诬告张温勾结袁术。

同年十月壬戌,也就是初一这天,张温在闹市中被活活地笞打致死。

张温冤不冤,不好说,但史书用了“诬”这个字,至少说明张温没有实际的行动,或者说没被人发现他有什么不对劲。

其实和外人“交通”的另有一位,就是被董卓留在洛阳的朱儁,不过这位大哥,可能是年老的缘故吧,总以为董卓发现了他的秘密,于是没等发动便弃官逃往荆州,之后又卷土重来,反复搞了几次,这段故事有机会再聊吧。

总之,张温这“故入之罪”,也算是他自己倒霉。

有人说,董卓杀张温,是因为他与孙坚的谈话内容被董卓知道了,或许吧,但如果按董卓的性格,报这种“私仇”,不太可能会等这么久,说到底,张温算不上啥名人,而且在董卓面前,有钱也不好使。

好啦,这就是张温的故事,虽然曾官至太尉,但在汉末三国时代,他的名气,恐怕还不如后来的吴郡张温。

但是,正如我开篇聊到的,张温的存在,对后世的影响很大。

最后做个呼应吧:

吕强和张温不一样,前者为“时人痛恨的宦官”,却救了无数的士人,后者为“时人敬仰的士人”,却连立传的资格都混不到。

不过,吕强又和张温一样,他们都被昏暗的统治阶层所迫害,最终冤死于强权之下。