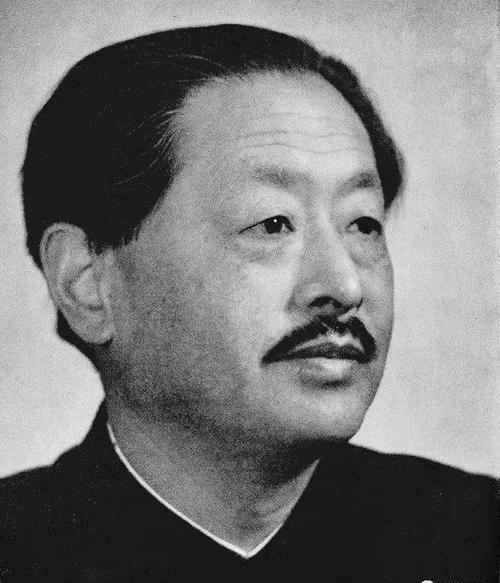

今天介紹早期黨員、著名詩人蕭三。

蕭三,原名蕭子暲(一作子嶂,或雲原名蕭克森,字子暲),派名克森,其祖父給他賜名蕭莼三,讀書時起名蕭植蕃,筆名有天光、埃彌·蕭﹑愛梅等,排行第三,蕭子升之弟。1896年10月10日出生于湖南省湘鄉縣蕭家沖桃塢塘。蕭三的父親名經梓,号嶽英,又名蕭泗,一生從事教育,先後擔任東山國小及湘鄉中學的教師。蕭泗的國學根底深厚,而且關心國事。蕭三的母親方玉清是鄰近的湘潭縣頗負盛名的外科醫生方蔭臣之女,能說會唱。蕭三大舅父方炳南是儒醫,醫道高明,善于寫詩作文。二舅父方梓南是有名的國樂大師,唢呐、二胡、笙箫,無所不精。蕭三從小受着父母及舅父們的熏陶和影響,對詩歌産生了濃厚興趣。蕭三發蒙很早,4歲時就跟着族中兄長等在父親家館中就讀。他自幼好學,讀了不少古書,并學會了吟詩作對。1907年,蕭三以優異成績考入湘鄉縣立東山高等國小堂。東山高小位于湘鄉城外3華裡的東台山下。其前身為東山書院。蕭三在東山學校讀書時,蕭泗已在該校執教。 蕭三不僅平日用功讀書,而且每次月終考試和期末考試,都考第一名。但因為他父親也在學校任教,一些嫉妒蕭三父子的師生便制造輿論說是他父親幫了忙。這使蕭三非常氣憤。不久,蕭泗因與校長發生沖突而被解聘,到湘鄉中學任教。蕭三和二哥蕭子升仍在學校讀書,受到校長及其同黨的歧視, 蕭三兄弟抱定志向,刻苦努力,仍然分别奪得了所在班的第一名,為父親争了光。東山學校的國文教員周遭是清末秀才,才華橫溢,擅長寫詩,經常用詩評改作文,對蕭三十分器重。一次,蕭三寫了作文《春》,每一句都嵌了 “春”字。周先生看後滿意地批道:“桃花流水杳然去,别有天地非人間。” 又一次,蕭三寫了《思親》的詩,其中有“更衣猶見折衣痕”之句,周先生欣然批道:“孝子才人,如是如是。”這些,都進一步激發了蕭三對詩的濃厚興趣。他在從東山學校畢業前,已內建一冊,可惜後來遺失了。

蕭三在東山學校學習兩年之後,毛澤東也于1910年秋考入了該校,不久,就同蕭三有了交往。毛澤東得知蕭三有一本專寫華盛頓、林肯、拿破侖、彼得大帝等名人的書《世界英雄豪傑傳》,十分高興,向他借閱。從此,毛澤東與蕭三成了好朋友。他們常在一起散步、遊玩,交談學習心得,評論詩文,暢談時事,無話不說。兩人誠懇相待,結下了深厚的同窗之誼。1911年夏,蕭三同二哥子升一起,考入了湖南第一師範學校預科班。次年春,成為第一師範的正式學生。蕭三到一師後,即到駐省湘鄉中學去看望不久前考入這所學校的毛澤東。當時正值武昌起義之後,他們對孫中山先生提出的“驅逐鞑虜,恢複中華,創立民國,平均地權”的口号,衷心擁護。蕭三和毛澤東在街上看到士兵們開往城裡攻打衙門等處,非常興奮。1911年陰曆九月初一, 湖南也光複了。長沙城裡到處挂起“漢”字旗,學校也放了幾天假。蕭三 和同學們興奮地剪去自己的辮子,還唱着“十月十日義旗揚,革命起武昌”的歌,跟着群衆參加遊行。晚上,他們還舉着各式燈籠參加遊行。寒假,蕭三同二哥子升回家,路過湘鄉縣城,還向群衆宣傳了一番驅逐鞑虜,建立民國的道理。回到家裡,父親和弟弟在家鄉也早已剪去辮子。蕭三進一師後,按自己的讀書計劃學習,有意識地培養自己,把主要精力投放在國文和英文上。他除寫詩外,還寫得一手漂亮的骈文,深受老師喜愛。1914年,毛澤東由第四師範并入第一師範,他也不喜歡當時的考試制度,對數學、實體等功課,尤其是圖畫、手工、唱歌等都不喜歡,從不花氣力去學,隻重視國文、倫理學、教育學,用功鑽研唐宋八大家和梁啟超的文章,作文常常是全班第一。在一師,毛澤東與蕭三志趣相投,交往更密切了。就在毛澤東進一師的同時,湖南著名教育家徐特立也來到了一師講授教育學、各科教授法和修身等課程,并擔任教育實習主任。徐特立思想進步,民主愛國思想強烈,艱苦樸素,謙遜勤奮。他不僅治學嚴謹,而且提倡良好的學習方法,講課聯系實際,富于感染力。徐特立對蕭三影響很大。徐對蕭三也很器重。同時,蕭三還十分尊重楊昌濟老師,對他講授的教育學、倫理學認真學習。楊先生由于融彙中國古代宋明理學及資産階級民主思想,形成一種比較進步的倫理觀和講究實踐的人生觀,赢得了青年學生的敬佩。蕭三常同毛澤東、蔡和森、張昆弟等去闆倉楊宅聆教。1916年夏,蕭三由一師畢業。他與好友陳紹休由另一個同學介紹,到離長沙不遠的鄉下一所族學——黃氏族學教書。他與陳紹休分别擔任初小部及高小部的主任兼教員。在黃氏族學教了一年以後,蕭三于1917年下學期同長沙其他學校派出的7名教師一起到上海、蘇州、無錫等地辦童子軍。回長沙後,一師的進步校長孔昭緩重新主持一師,聘請蕭三和陳紹休作附屬國小(高小)的教員兼辦童子軍。蕭三教英文和唱歌兩門課。同時,他和陳紹休分任長沙童子軍第七團正副團長。在教學中,他教育學生明白為社會服務的職責和義務,為社會做好事,尤其要多為窮苦人做好事。在他的學生中,就有日後成為偉大的無産階級革命家的任弼時。蕭三在黃氏族學及一師附小執教期間,仍與毛澤東等保持密切的聯系。他們經常一起學習,一起商讨社會問題,還注意拜訪來到長沙的學者。1917年春,曾經幫助和支援過辛亥革命的日本進步人士白浪滔天(宮崎寅藏)莅臨長沙,參加黃興改葬儀式。蕭三和毛澤東得到這個消息後,特地給這位日本知名人士寫了一封信,熱情贊揚了他對中國人民的友誼。

蕭三在一師求學及附小工作期間,目睹國家内憂外患,軍閥分裂割據,加之水災不斷,人民生活痛苦不堪。他同毛澤東、蔡和森、蕭子升、何叔衡、張昆弟、羅學瓒、陳紹休等人經常讨論求學為人的道理,也探讨個人與社會和國家的前途問題。1915年,《新青年》傳到長沙,楊昌濟把它介紹給他們閱讀,使他們的眼界進一步打開了,都感到要有一大批志同道合 的朋友,組成一個牢固的團體,才能有所作為。經過一段時間的醞釀和籌備,1918年4月14日,蕭三同毛澤東等人渡過湘江,到嶽麓山下蔡和森家在劉家台子租住的“為癡寄廬”裡,同蔡和森、鄒彜鼎、蕭子升等13位朋友一起開會,成立“新民學會”,讨論通過了由毛澤東等起草的章程。章程說:新民學會以革新學術,砥砺品行,改良人心風俗為宗旨;會員要有遠大志向和為國家民族服務的精神;入會要由會員介紹,評議會通過。會上,大家推選毛澤東為總幹事,他執意懇辭,隻任文書,但實際上他是新民學會的核心。新民學會成立不久,就發展了一批會員,并發起了湖南的留法勤工儉學運動。第一次世界大戰期間,在法國留學的吳玉章、蔡元培、李石曾等人創辦了留法勤工儉學會,号召青年到法國用“半工半讀”方法求學。蕭三和毛澤東、蔡和森等新民學會會員受到“勞工神聖”思想的影響,又基于 “會友向外發展”的要求,對留法勤工儉學很感興趣。1918年6月,新民學會會員在一師附小内開會讨論。大家都認為留法勤工儉學應該盡力進行,并責成蔡和森、蕭子升專負進行之責。不久,蔡和森到北京同蔡元培、李石曾及李大钊等接洽,回信告訴會友,留法勤工儉學頗有可為。于是,毛澤東、蕭子升及蕭三等邀集志願留法之士25人由湘到京。蕭三到京後,進留法預備班北京班,住在北京三眼井胡同8号。不久,到京會友都集居于旁邊7号的3間小屋子裡。在此期間,蕭三經常同毛澤東、蔡和森一起去地安門外豆腐胡同楊昌濟家中請教。以後,經楊昌濟介紹,拜訪了他們仰慕的李大钊、蔡元培、胡适、陶孟和等著名學者。特别是與李大钊的接觸,使他們初步接觸了馬克思主義。1919年1月,蕭三和毛澤東到上海送别了一批赴法學友後,毛澤東回湘,蕭三仍傳回北京繼續學習,發表了通訊報道——《留法勤工儉學預備學校之近況》。五四運動爆發時,蕭三在北京參加了遊行示威和集會宣傳活動。不久回長沙,參加湖南人民的驅逐張敬堯運動,并為毛澤東主編的《湘江評論》撰稿,發表了一些獨幕喜劇文、散文和白話詩。他的文章尖銳潑辣,提倡新文化,反對封建舊禮教。1920年1月,蕭三受毛澤東和新民學會及湖南華法教育分會的委派, 先期赴滬籌備留法勤工儉學學生赴法事宜。在上海發起成立了 “赴法學生聯合會”,經同華工局等多方聯絡,解決了赴法經費問題。此間,他還同陳獨秀、張國焘、宗白華、王光祈、孔昭緩、劉清揚、彭瑛等進步人士聯絡,發起組織了 “上海工讀互助團”。5月,毛澤東到上海後,曾由在滬新民學會會友聯絡全國學生代表,在上海松社舉行茶話會,讨論如何發揚五四精神,在全國開展革命活動。這期間,蕭三針對社會上對留法勤工儉學問題的争議,特别是針對那些反對向外發展的奇談怪論和閉關自守的陳腐思想,發表了題為《我的留法勤工儉學觀》的論文。文章指岀:“勤工儉學是一種主義,是一種正當人的生活;不單是支支節節替人家省錢讀書,勉強做一回勞工,再還他學生老爺的面目去。” “一個人是從小至老應該做工的,從小至老應該求學的,是以勞工、學生兩種人應合而為一,才是新世界的生存者。”5月8日,蕭三同毛澤東等在滬新民學會會員在上海半淞園為蕭三等赴法的會員開了一個送别會。這次送别會從早上開到晚上,中間雨中拍照, 晚上燈下繼續,完全變成了一個讨論會。讨論了會務,提出了今後應持 “潛在切實,不務虛榮,不出風頭”的态度。蕭三在會上提出:“會友應加強聯絡,發揚互助友愛精神。”

5月9日,蕭三同陳紹休等130名留法勤工儉學學生,乘坐法國郵輪阿爾芒勃西号,由上海啟程赴法。毛澤東等到碼頭送行。蕭三等人曆時38天,行程3萬裡,于6月16日抵達法國巴黎。蕭三到法國後即入楓丹白露公學補習法語。不久,轉入蒙達爾尼公學勤工儉學。新民學會的會員也大多在此。他們約集留法的全部會員,在蒙達爾尼公學開了5天讨論會,首先由蕭三及陳紹休傳達4月間在上海舉行的新民學會會議精神,然後大家暢談救國道路問題。會後,蔡和森和蕭子升分别寫了長信給毛澤東等在國内的新民學會會員,詳細報告了會議的經過及他們的主張。毛澤東于翌年1月21日回信,高度肯定了蔡和森的主張,說:“你這一封信見地極當,我沒有一個字不贊成。”同年8月,蕭三在蒙達爾尼同蔡和森、李維漢、向警予等在法新民學會會友,聯絡其他留法學生進步團體,發起建立了以“實行社會革命,改造中國與世界”為宗旨的“工學世界社”,并在會友中發起學習法文版的 《共産黨宣言》《國家與革命》等馬列主義經典著作的活動,初步确立了馬列主義觀點。這期間,蕭三還兼作新聞記者工作,曾以“工學世界通訊社”記者的身份,到法國哈佛等地調查華工的工作和生活情況,發表了題 為《哈佛華工狀況談》的通訊報道。1921年,蕭三同留法勤工儉學學生一起,投入了3次大規模的群衆鬥争。2月28日,參加了以蔡和森為首,以新民學會和工學世界社為核心的留法勤工儉學生為求生存權和求學權而發起的二二八運動。8月,參加了中國留學生反對北洋政府秘密向法國政府貸款的“拒款”愛國運動。9月,參加了中國留學生進占裡昂中法大學的鬥争。他和李維漢、向警予分工負責在巴黎的聯絡工作。這次鬥争,招緻中法兩國反動當局強迫押送104名留法勤工儉學學生回國的強暴行動。蕭三和留法勤工儉學學生受到極大的震動。是年秋末冬初,蕭三準備轉赴蘇聯,由巴黎到了柏林,寫了長篇通訊 《遣回勤工儉學生的真相》,通過大量事實,揭露了中法反動當局陰謀迫害中國留法勤工儉學學生的事實真相,署名天光。1922年春,周恩來到柏林後,曾同他商讨成立統一的旅歐革命組織問題,并由蕭三執筆寫信給在巴黎的趙世炎、李維漢等聯絡。趙世炎不久複信給蕭三,同意他和周恩來商讨的意見,并希望他早日傳回巴黎,共謀建立共産黨組織事宜。與此同時,蕭三還收到了巴黎轉來的任弼時從莫斯科寫給他的信。任在信中介紹了俄國十月革命和莫斯科東方勞動者共産主義大學的情況,并歡迎蕭三等到莫斯科去學習。蕭三經過一番奔波,欲謀赴蘇未成,便于同年初夏由柏林傳回巴黎。6月的一天,由趙世炎和周恩來等發起,在巴黎郊外的布倫森林中,與王若飛、李維漢、李富春、劉伯堅及蕭三等18個同志開會,決定成立了 一個共産主義團體一一“旅歐中國少年共産黨”(以後根據中共中央和團中央的訓示,于1923年1月29日改名為“中國社會主義青年團旅歐支部”)。會議選舉趙世炎為書記,周恩來負責宣傳,李維漢負責組織。 “少共”機關就設在巴黎意大利廣場附近的戈得弗魯瓦街17号,實際上是 一個偏僻的小旅館。“少共”在法國創辦了油印的半月刊——《少年》。這期間,蕭三廢寝忘食地參加了刊物的編輯、刻印和發行工作。《少年》同無政府主義者辦的《工會》雜志及基督教辦的《青年會星期報》展開論戰。同時,蕭三同趙世炎、周恩來等有時還出席無政府主義者召開的會議,進行面對面的辯論,争取把華工和勤工儉學學生引導到革命隊伍中來。蕭三和“少共”的同志出于無産階級國際主義的立場,還經常自動參加法國共産黨發起組織的各種示威遊行活動。他們喜歡去聽法共上司人加香的演說,覺得他的演說很富有感情和煽動力。就是在這樣的遊行集會上, 蕭三認識了越南共産黨領袖胡志明。1922年秋初,根據胡志明的建議,“少共”組織推舉趙世炎、王若飛和蕭三等5人,由胡志明介紹,加入了法國共産黨,交納黨費,并參加了法共巴黎13區意大利廣場支部的幾次活動。不久,中共派廖煥星來法,同意蕭三等人轉為中共黨員。在“少共”機關,由于蕭三的法語較好,是以凡是“少共”同法共中央和法國青年團中央的交涉活動,都由他出面。一次,蕭三到法共中央機關聯系工作,見到一位負責殖民地事務工作的法共上司人。那人同他談起蘇聯東方大學的情況,問他願不願意去蘇聯。蕭三當然願意去。于是,蕭三就在法共上司人的幫助和介紹之下,由法赴德,在蘇聯駐柏林大使館辦好了入境手續。

1922年冬,蕭三隻身從柏林赴莫斯科。到莫斯科後,蕭三在共産國際大會代表們的住所“柳克思旅館”,見到了陳獨秀、瞿秋白,向他們作了彙報。第3天,陳獨秀和瞿秋白決定安排他到東方大學學習,并主張留法同志都到東方大學學習。于是,蕭三便到特維爾斯卡大街(後改名為高爾基大街)53号2樓的一間大房子裡,同蕭勁光、謝文錦、彭述之等同志住在一起。“東大”是“東方勞動者共産主義大學”的簡稱,主要招收中國等遠東各國的學生及蘇聯遠東區少數民族學員,斯大林是名譽校長,曾到校講演過幾次。初始,蕭三同土耳其詩人希克梅特在法文班學習曆史唯物主義和政治經濟學。不久,他轉到了中國班,同謝文錦、蕭勁光、楊超、蔣光赤、任作民、彭述之等一起學習十月革命史、俄共(布)黨史、世界革命史、勞工運動史等。1923年4月,趙世炎、王若飛、陳延年、陳喬年等也來到東方大學,蕭三又同他們在一起學習。1923年,二七慘案的消息傳到莫斯科,東大學生非常氣憤,決定組織紀念晚會。蕭三接受同學們的安排,根據林祥謙烈士的事迹趕寫出一部話劇,歌頌烈士的革命精神,并在劇中扮演了一個女工。晚會在東方大學俱樂部舉行,當晚座無虛席。晚會上,他還為任弼時、蕭勁光的舞蹈作了手風琴伴奏。1923年盛夏,蕭三同東方大學學生到距莫斯科70公裡的瓦西欽諾村别墅進行野營活動。在這裡,蕭三同陳喬年決定把早在法國時就震撼了他 們心靈的《國際歌》譯成中文。他們根據法文版,參照俄文版動手翻譯。一邊譯,一邊教東大同學唱。以後東大同學把他們翻譯的《國際歌》帶回了國内,從此在國内傳唱,一直沿唱到60年代初。1924年1月21日,偉大的革命導師列甯逝世。正在莫斯科郊外一所療養院養病的蕭三驚聞噩耗,無限悲痛。他立即傳回東方大學,同任弼時等代表中共莫斯科支部,參加了列甯的葬禮及守靈活動。事後,他還寫詩表示哀悼。

1924年春夏之交,李大钊率中共代表團到莫斯科,參加共産國際第五次代表大會,蕭三同李大钊會晤。8月,他奉調回國參加第一次國内革命鬥争,途經海參崴到上海,會見了在中共中央工作的瞿秋白、任弼時、蔡和森等。中央派他去湖南長沙,任中共湘區執委(即湖南省委)委員和社會主義青年團湖南區委書記。1925年1月,蕭三代表青年團湖南區委赴上海,出席了社會主義青年團第三次全國代表大會。5月,蕭三專程到韶山會見在那裡度春節的毛澤東。毛澤東和蕭三暢談了有關農民運動問題。之後,他順道回湘鄉縣蕭家沖一趟,看望了家人并拜谒了父母之靈。五卅慘案發生後,湖南勞工、學生立即行動,舉行“三罷”(罷工、 罷課、罷市)聲援上海人民的反帝運動。蕭三參加了這一運動的組織上司工作。這期間,他還根據在蘇聯做的社會調查,寫了兩萬多字的題為《蘇維埃社會主義共和國聯合之研究》的論文,發表在1925年6月1日的《新青年》雜志。文章論述了蘇維埃國家的政治、經濟、文化群組織機構等情況,介紹了十月社會主義革命勝利者所取得的成就。是年夏,蕭三調到北方區,任中共張家口地委書記,在這裡建立和發展黨的組織。10月,中共第四屆中央執委第二次擴大會在北京召開,決定建立中共北方區委和共青團執行委員會。李大钊任中共北方區委書記,陳喬年任組織部長,趙世炎任宣傳部長,蕭三被任命為共青團北方區委書記。這年冬,為反對反動軍閥政府欺騙人民的“關稅會議”和“法權會議”的罪惡活動,在中國共産黨的上司下,北方人民掀起了一場聲勢浩大的反奉倒段運動。李大钊、趙世炎、蕭三、陳喬年等組織上司了北京的“首都革命”運動,并參加了北京的群衆示威遊行。此間,蕭三化名林博夫,在北京的工廠、學校公開活動頻繁,引起了敵人的注意。為轉移敵人的視線, 黨組織便在報紙上登上一則《林博夫岀洋時墜海身亡》的消息。從此,林博夫這個名字就不再出現了。這期間,蕭三曾代表北方區黨、團組織,到天津、唐山、太原等地調查研究和檢查黨團組織的工作情況。後來寫了長篇總結性論文《這一年的 C・Y》。1926年3月12日,日本軍艦野蠻炮擊大沽口守軍,激發了全國人民的憤怒。蕭三和李大钊等于13日召開了北京各界人士參加的“國民反日大會”,決定舉行遊行示威活動。16日,各大專院校的學生遊行隊伍遭到反動軍警的鎮壓,揭開了大屠殺的序幕。當天晚上,北方區黨團委的負責人李大钊、蕭三等,立即召集北京各院校和學生聯合會及國民黨北京市黨部的代表共三十多人參加緊急會議,決定在天安門召開國民大會,并舉行遊行示威。3月18日,蕭三同李大钊等人一起參加了3萬餘人的國民示威大會,遭到了段祺瑞政府的血腥鎮壓。這就是震驚中外的三一八慘案。同年秋,蕭三由北方區調往上海,任共青團中央組織部長和代理書記等職。後來,他參加了上海勞工三次武裝起義,為中央特别委員會和勞工起義總指揮部的成員之一。期間,他曾岀席中共中央第四屆中央執委第三次擴大會議,并同由廣州來上海參加中央會議的毛澤東、蔡和森會晤。在晤談中,毛澤東向他詳述了農民運動的情況,談了革命政權和農民同盟軍等問題。1927年4月27日至5月10日,蕭三作為81名代表之一,出席在武漢舉行的中共第五次全國代表大會。會上,陳獨秀代表中央委員會作了《政治與組織的報告》。報告對蔣介石在上海叛變以後,勾結汪精衛分裂革命 統一戰線的陰謀認識不清,對小資産階級由于動搖而開始追随反革命勢力,也缺乏認識。針對陳獨秀在聯合戰線中的右傾錯誤,蕭三與蔡和森等在發言中指出:中國小資産階級政黨(國民黨)過去之弱點及現在的動搖,說明上司革命到底并取得勝利的隻有無産階級政黨。是以,我們現在對小資産階級及國民黨應釆取堅決的上司态度而不應該尾随他們的動搖、猶疑, 做他們的尾巴。在大會選舉時,蕭三被提名為中央委員,但因會前中央已決定派他到蘇聯工作,又在會議中途突然患病,他主動向中央提出不當中央委員的請求,并建議把這一名額讓給在國内工作的同志。中央同意了他本人的請求。接着,他同任弼時、恽代英一起主持召開了共青團第四次全國代表大會。

同年夏,在武漢汪精衛叛變之前,因蕭三病重,且形勢吃緊,中共中央決定送他去莫斯科療養。在瞿秋白、任弼時的精心安排下,他由武漢到上海,乘赴蘇留學生的輪船到達了海參崴。這時,正值汪精衛在武漢發動了七一五反革命政變,中蘇絕交,進退不能,他便暫留海參崴療養,并在遠東大學任教,做華工的教育工作。他本打算療養一個月後即回國工作,但不幸又重跌緻腦震蕩,造成殘疾。1928年底,在瞿秋白的幫助下,蕭三由海參崴到莫斯科療養。不久,他入莫斯科中山大學學習,會見了在那裡學習的徐特立、林伯渠、董必武、吳玉章、何叔衡諸同志。因腦病不能堅持學習,幾個月後,他又到國際革命運動交際會,做争取僑民的工作,享受蘇聯政府發給的三等殘廢撫恤金。1929年夏天,蕭三同到莫斯科的胡志明再次會晤。兩位老戰友深情回憶了在巴黎并肩戰鬥的歲月和以後各自的曆程。1930年,蕭三病情稍有好轉,不願再靠撫恤金生活,加之工作心切, 便毛遂自薦到莫斯科東方學院任中國文學副教授,從此開始同蘇聯及旅蘇外國的著名作家交往,登上了國際文壇。是年秋,他作為中國左翼作家聯盟常駐莫斯科代表,出席了在蘇聯哈爾科夫舉行的國際革命作家會議,并代表中國左聯在大會上緻詞。會後參加了國際革命作家聯盟的工作,主編 《世界革命文學》(後改名《國際文學》)中文版。曾岀版了兩期中文版專輯。1933年,蕭三考入“紅色教授文學院”,一年後退出,專門從事文學創作。1934年8月,蕭三出席了蘇聯作家第一次代表大會,會見了高爾基、綏拉菲莫維奇、法捷耶夫等著名作家和詩人,并代表中國左聯在大會緻祝賀詞。後經中共黨組織準許,由法捷耶夫介紹,加入了蘇聯共産黨,并擔任過兩屆蘇聯作家協會的黨委委員。這個時期,為了革命的需要,他利用文藝這個武器,把詩歌當作“子彈和刺刀”,勇猛地刺向敵人的胸膛。他通過文藝作品,向全世界宣傳中國工農紅軍、土地革命及其領袖人物,運用民族形式寫了大量的詩歌、散文、小說和報告文學等戰鬥篇章。在當時中國革命被重重封鎖的年代裡, 除了美國記者兼作家史沫特萊和斯諾沖破各種阻力,用通訊形式向世界報道了中國革命的真實情況外,最早用詩歌及其他文藝形式向全世界宣傳中 國革命真相的,就是蕭三了。同時,他還同魯迅保持着密切的 聯系,撰文向全世界介紹魯迅的生平事迹和左翼文學,寫了《魯迅傳略》 和比較全面地評價魯迅的長篇論文《魯迅》,在蘇聯《真理報》上發表。他還翻譯了魯迅的一些作品,主持出版了魯迅著作。在魯迅不幸病逝的消息傳到莫斯科後,蕭三立即撰文,用5種文字向全世界報道了這一沉痛消息。蘇聯作家協會在莫斯科作家俱樂部舉行了隆重的追悼大會,由法捷耶夫主持,蕭三作了魯迅生平報告。以後,他又組織過多次魯迅紀念會。1934年11月,蕭三在蘇聯作家休養所(黑海之濱加格裡)認識了來自瑞典斯德哥爾摩的德國姑娘埃娃(葉華),兩人相愛,年底結婚。蕭三從登上國際文壇到回國參加抗日戰争,在蘇聯度過了将近十個年頭。先後出版的作品有:俄文版詩集《湘笛集》《詩》《幾首詩》《詩 歌》《擁護蘇維埃中國》《我的命運是這樣的》《埃火•蕭詩集》《蕭三詩選》等。以上作品曾翻譯成世界多種文字,在國際上産生了廣泛的影響。在30年代初,蕭三還同瞿秋白、吳玉章、林伯渠、郭質生以及蘇聯著名漢學家尤果夫、史萍青等人共同發起,在遠東的伯力和海參崴的中國勞動者中間推廣拉丁化北方話。他曾參加了在遠東召開的拉丁化新文字的代表會議,參與了拉丁化北方話字母的研究制定和字典的編輯工作,協助出版了《新文字報》。在以後的幾十年裡,他一直積極主張和參加大陸新文 字改革運動,不斷地為漢語拼音方案和國語作宣傳。

1939年初春,蕭三在任弼時的支援下,經共産國際準許回國。他于3月25日到達西安,會見了正在那裡的林伯渠、鄧小平、鄧發等諸同志。他和鄧小平在巴黎勤工儉學期間,一起在“少 共”機關辦過刊物《少年》,戰友久别重逢,分外親熱,鄧小平留蕭三在西安小憩。一個月後,蕭三同鄧小平、鄧發同車去延安,4月29日抵達延安。毛澤東得知蕭三回到延安,十分高興,當晚設便宴招待,鄧小平應邀作陪,席間共叙友情,不勝感慨。幾天之後,5月5日傍晚,毛澤東專程到蕭三住處看望,暢談往事。他們從文學問題談到《聊齋志異》等。5月12日,蕭三又應約到毛澤東住處晤談。毛澤東告訴蕭三說,昨天中共開會,決定讓他到魯藝編譯部工作。蕭三把他的近作手抄本送給毛澤東看。6月中旬,毛澤東退還蕭三詩歌手抄本時,曾附信說:“子暲同志:大作看了,感覺在戰鬥,現在需要戰鬥的作品,現在的生活也全都是戰鬥,盼望你更多作些。”一次,毛澤東還風趣地對蕭三說:“姓蕭的古來文學很少,你要争氣。”在延安,蕭三先後任魯迅藝術學院編譯部主任、陝甘甯邊區和延安文協常委、文化俱樂部主任、中共中央宣傳部文委委員等職,主編《大衆文藝》《新詩歌》等。毛澤東親自批示給予支援,還親筆題了字。一大批年輕的詩歌作者聚攏在他的周圍成長。年長的詩詞作者朱德、葉劍英、董必武、謝覺哉、吳玉章和續範亭先生等,也常寄給他作品,有的還要求加入詩社。一時,延安的街頭詩、朗誦詩,鬧得熱火朝天。蕭三在繁忙緊張的工作中,還偷閑創作了許多詩歌、特寫和論文。他舉起詩歌的“子彈和刺刀”,參加了抗日戰争和民族解放戰争。他的《敵後催眠曲》《遊晉西北贈續範亭先生》《延安狂歡夜》和《送毛主席飛重慶》等,都是人們熟悉的詩篇。他不僅自己用詩歌投入戰 鬥,而且号召更多的詩人參加戰鬥。他在《詩人,起來!》中寫道:“詩人,詩歌可比子彈和刺刀!”号召大家投入戰鬥。蕭三的創作,得到了毛澤東的大力支援。為了他采訪友善,毛澤東曾把自己的一匹心愛的馬借給他騎,這是極不尋常的事。對他的新作,及時閱讀。1945年初,蕭三參加邊區參議會和勞模大會,寫了《第一步——從參加邊區參議會及勞模大會歸來》,發表在2月20日《解放日報》上。當日,毛澤東看了即寫信給蕭三,贊揚他的《第一步》寫得好,并囑他做好文化工作。

宣傳毛澤東的生平事迹和毛澤東思想,從回延安開始,就是蕭三的一項重要工作内容。自1942年春天起,中國共産黨在全黨範圍内開展了一次整風運動。2月,蕭三聆聽了毛澤東作的《整頓黨的作風》和《反對黨八股》兩篇講演。為了使學習緊密聯系黨内實際,中央直屬機關學習小組組長王若飛曾要蕭三在中直機關幹部大會上,報告毛澤東的生平事迹,他一連講了兩個下午。5月2日至23日,蕭三出席了中共中央在延安楊家嶺召開的文藝座談會,出席的作家、藝術家和文藝工作者共80餘人,會議讨論了文藝工作中的一些重要問題,特别是為誰服務的問題。蕭三在會上聯系自己創作實際, 談了自己的看法。大家對他把詩歌比作“刺刀和子彈”的觀點十分贊賞。1943年秋,任弼時鄭重地囑咐蕭三:“寫一本毛主席傳,以慶祝他的 50大壽。”胡喬木也極力贊助此事。為寫這本書,他們替蕭三免除了一些會議。原希望12月下旬完成,因毛澤東堅決不肯做壽,那本傳記也未如期完成。但蕭三為此事訪遍了在延安的許多老同志,有周恩來、朱德、董必武、林伯渠、徐特立、謝覺哉、賀龍、陳毅、羅瑞卿、蔡暢、譚政、陳正人、何長工、郭化若等。其中有長談,也有短語。蕭三把這些素材都記錄 下來,陸續發表了一些關于毛澤東的革命活動的文章。最早發表的是《毛澤東同志的初期革命活動》,刊登在1944年7月1日和2日兩天的《解放日報》上。當時,副刊編輯艾思奇、周立波在出版前就分别給蕭三寫信,鼓勵有加。關于毛澤東傳記的文章一發表,便受到讀者的熱烈歡迎。可是,毛澤東卻幾次傳話,讓蕭三停止寫他個人。最後他還親自勸蕭三多寫群衆。1945年春節聯歡午餐之前,朱德向毛澤東提議,讓當時在延安學習的許多進階将領、進階幹部寫出各個解放區的緣起、史略。毛澤東極力贊成。蕭三在一旁插話說:“那就好了!省得我一個人跳來跳去。”毛澤東聽了,當即轉過身來,盯着蕭三道:“那你還是個有心人啰!”1945年4月至6月,蕭三出席了在延安舉行的中國共産黨第七次全國代表大會。抗日戰争勝利後,毛澤東決定應邀飛赴重慶同蔣介石談判。8月28日,蕭三懷着激動的心情去機場送别,他對毛澤東不顧個人安危、深入虎穴的大無畏精神和革命家的氣魄非常敬佩。從機場歸來,他寫了一首激情奔放的《送毛主席飛重慶》。1946年1月中旬,蕭三到晉綏野戰軍司令部,24日同賀龍一道乘汽車到豐鎮,參加國共停戰和談會議。寫了通訊報道《戰争與和平》,揭露了蔣介石假和談真戰争的陰謀。2月15日,在《解放日報》上發表了特寫 《賀龍同志在晉綏》。4月8日,在《解放日報》上發表了《極大的悲痛,極大的憤怒——痛悼王、秦、葉、鄧諸同志及黃老先生》。5月28日, 發表《國士無雙——亞子一一為慶祝柳亞子先生六旬大壽而作》。6月18日,發表《紀念瞿秋白同志殉難十一周年》。11月底,發表了《朱總司令 的故事》。1947年初,為徐特立70大壽撰文:《徐老不老》。從這時起,蕭三便以中共内部研究毛澤東生平的第一位專家的面貌出現在新聞出版界。1946年1月,蕭三對張家口1200個青年師生作了《向一個好學的人——毛澤東主席學習》的報告。1946年張家口出版的《北方文藝》月刊第一号上,發表了蕭三寫的 《毛澤東同志傳略》。後來,延安新華書店出版了許之桢編的《毛澤東印象記》,也把蕭三寫的這篇《傳略》作為第一篇收入該書。1946年7月1日,即中國共産黨建黨25周年紀念日,張家口《晉察冀日報》刊發了蕭三寫的《大革命時代的毛澤東同志》,紅字印刷,占了一整版。1946年12月下旬,晉察冀邊區黨委召集大會慶祝毛澤東53歲大壽, 蕭三在會上又作了一次關于毛澤東生平的報告。1946年至1947年華北解放區出版的《時代青年》,發表了蕭三寫的 《毛澤東同志的兒童時代》《毛澤東同志的青年時代》。以上這些文章,曾由當時各解放區印成單行本或彙內建小冊子,廣為流傳。同時還編輯出版了民歌集《中國出了個毛澤東》。與此同時,蕭三還撰寫了許多宣傳其他老一輩革命家的文章、詩詞。在延安文藝座談會後的這幾年裡,蕭三遵循文藝為工農兵服務的方向,聯系鬥争實際而忘我創作。1948年5月,蕭三随毛澤東由延安來到了河北平山西柏坡。在西柏坡時,毛澤東利用散步時間,多次和蕭三邊走、邊聊天。蕭三仍然為緻力于撰寫《毛澤東傳》搜集素材。1949年春,蕭三寫出了《毛澤東同志的青少年時代》一書,經當時中共中央宣傳部部長陸定一審批,同年8月出版。由于這是中共黨内寫出的第一本正式出版的毛澤東傳記,影響很大,很快被譯成日、德、英、印地、捷等文字出版。法文作了摘譯。日譯本書名改為《青年毛澤東》,頗有特色。

作為溝通中外文化的橋梁和和平使者,蕭三早在20年代就在國際上聞名。他與國際和平和進步人士有着廣泛的交往,結識了法共的理論家沙裡•拉波波;越南的革命家胡志明;保加利亞的革命家季米特洛夫;土耳其的革命詩人希克梅特;美國的史沫特萊、歌爾德;法國的羅曼-羅蘭、阿拉貢、巴比塞;德國的貝歇爾、費德裡希•活爾夫;捷克的魏斯科普夫; 匈牙利的馬特•紮爾卡;日本的藤山成吉;蘇聯的高爾基、馬雅可夫斯基、法捷耶夫、綏拉菲莫維奇、奧斯特洛夫斯基、托爾斯泰等許多著名作家、詩人和社會名流。他學識淵博,文化修養很高,具有多方面的才能,精通俄語、法語、德語、英語等多種語言,是他作為和平使者極為有利的 條件。1949年4月,蕭三随中國保衛世界和平代表團赴莫斯科,參加世界和平大會,為代表團黨組上司成員之一,開始從事外事活動和對外文化聯絡工作。是年9月,他出席了中國人民政治協商會議第一次會議,被選為政協委員。之後,受中共中央委派,去哈爾濱迎接由法捷耶夫率領的蘇聯文化代表團,并陪同代表團到各地參觀通路。10月1日,他登上北京天安門城樓參加了中華人民共和國開國大典。建國以後,蕭二主要從事保衛世界和平,促進各國友誼和文化交流工作。他曆任中央文化部對外文化聯絡事務局局長、中國對外文學委員會主任、中國人民對外文協常務理事、中國人民保衛世界和平委員會委員、中蘇友好協會副總幹事等多項職務。1950年7月,蕭三随中國人民保衛世界和平代表團參加在斯德哥爾摩舉行的世界和平理事會,當選為世界和平理事會書記處書記。會間,他和理事會主席、原子實體學家約裡奧-居裡博士、副主席著名詩人法捷耶夫多次親切交談,建立了深厚情誼。是年11月,又出席了在波蘭舉行的第二屆世界保衛和平大會。次年初,蕭三和葉華同赴布拉格,蕭三為常駐世界和平理事會書記處書記,夫人葉華為新華社駐世界和平理事會特派記者。1月27日,蕭三又應邀由布拉格去莫斯科,參加著名作家愛倫堡六十大壽慶祝會,并代表中國作家和中國廣大讀者在大會上緻祝賀詞。嗣後,撰文 《老而益壯的愛倫堡——記愛倫堡六十歲慶祝會》,發表在當年2月出版的 《文藝報》上。是年冬,蕭三由布拉格到布加勒斯特,代表世界和平理事會向羅馬尼亞著名作家薩多元亞努頒發世界和平理事會獎狀。1952年10 月,蕭三回國出席了在北京舉行的“亞洲及太平洋區域和平會議”,并在大會上發言。12月,又出席了在維也納舉行的世界人民和平大會。在大會辯論中,他自己發言,自己翻譯成俄文、法文,還風趣地引用中國和俄羅斯古語及湖南方言,提出聲讨“筆頭戰犯”的建議書,獲得了熱烈的贊同,被一緻釆納。許多代表與他握手、擁抱。會後,約裡奧-居裡邀請他去名勝地維也納森林細談。1954年5月24日,蕭三出席了在柏林召開的世界和平理事會特别會議。1955年6月,出席了在芬蘭赫爾辛基舉行的世界和平大會。1956年1月,參加世界和平理事會授予大陸著名畫家齊白石1955年度國際和平獎金的授獎大會。翌年1月,又出訪印度、緬甸。1958年10月,出席了在蘇聯塔什幹召開的亞非作家會議。1960年5月,應胡志明主席的邀請,随中國代表團到越南通路,在河内受到胡志明主席的熱情接待。時值胡志明70大壽,為避開别人祝壽,胡志明來到大陸廣西南甯,并邀蕭三到下榻處暢談。蕭三作為國際著名的文化戰士和中國人民的和平使者,常年奔走于世界各地,對中國無産階級文藝運動和世界各國人民的鬥争以及文化交流事業作出了重要貢獻

蕭三早在本世紀20年代就下定決心“用文藝、用詩歌當武器,為中國革命的勝利,為共産主義理想而戰鬥到底!”他自己說“是抱着’文藝上的革命功利主義’精神踏入文壇”。建國後,他作為文藝界的傑出戰士,當選為第一、第二屆全國人民代表大會代表,第一屆全國政協委員、第五屆全國政協常委,曆任中國作家協會書記處書記。他在衆多的事務工作中,還寫了大量的文章和詩歌。建國後曾先後出版了詩集《和平之路》《友誼之歌》《蕭三詩選》《伏栃集》等;傳記作品有《毛澤東的青少年時代》《毛澤東青少年時期的故事》等;散文集有《人物與紀念》《蕭三文集》等;文學論著有《高爾基的美學觀》,還主編了《革命民歌集》和 《革命烈士詩抄》,深受廣大讀者歡迎。他還密切配合革命的需要,翻譯了德國名劇《馬門教授》《新木馬計》,蘇聯名劇《光榮》《前線》,名著《列甯論文化與藝術》,以及普希 金、馬雅可夫斯基和高爾基的一些著名詩文。蕭三的文藝創作始終遵循為工農兵服務、為社會主義事業服務的方針。他曾經把詩歌形象化地比作“子彈和刺刀”;他反複宣傳“首先是黨員,然後是詩人”那句名言。他的創作方法始終不渝地堅持民族化、大衆化的方向。蕭三勇敢戰鬥的革命精神和光輝的藝術成就,赢得了崇高的國際聲譽。許多國際著名的文學藝術家和評論家,稱他為“世界無産階級的偉大詩人”。早在1934年,蘇聯著名評論家穆斯塔費多夫在一篇題為《中國革命詩人——蕭三》的評論文章中,高度贊揚了他的詩作,認為:“在形式上 是真正民族的,無産階級的,而詩的内容則是社會主義的。”他在評論了蕭三詩作的大衆化的意義之後指出:“蕭三的詩的作用和意義并不限于中國,而是具有國際意義的,他能使人喜怒哀樂,能激勵世界勞動者去奮勇鬥争°”胡喬木認為他同魯迅、瞿秋白一樣,“代表了中國文學的一個光輝時代”。

60年代初期,中蘇關系破裂以後,長期在蘇聯生活過,并加入過蘇聯共産黨的蕭三,開始受到了無根據的懷疑和不公正的對待,這給他的工作和創作帶來了極大的困難。作為文化和和平使者的國際交流活動不得不完全中止,創作也一時停頓。1967年,年屆70、黨齡45年的蕭三,突然厄運降臨。6月23日,康生、江青一夥以莫須有的罪名,把蕭三和葉華關進監獄。在長達7年半的時間裡,他們受盡了各種折磨。但他們堅持原則,同“四人幫”進行了堅決的鬥争,用血和淚打下了許多腹稿。但因殘酷的折磨,身患重病,許多戰鬥篇章從記憶裡溜走。幸存下來的隻有《獄中詩》4首、《獄中述懷》 和《七二年元旦》等幾首。1974年,蕭三在獄中患了中毒性肺炎和嚴重哮喘而休克。周恩來總理得知後,立即訓示全力搶救,并把貴重的藥品親自派人送到他身邊,使蕭三得以搶救過來。不久,蕭三出獄,但仍然沒有政治權利和人身自由。1976年1月8日,周恩來不幸逝世,蕭三和葉華悲痛不已,失聲痛哭, 體弱多病的蕭三揮筆寫下了《痛切悼念周恩來總理》詩三首。同年10月,“四人幫”被粉碎,10年災難結束,老詩人按捺不住内心的喜悅,仰頭大笑,放聲高歌:“掃除四害,人心大快!”然而,蕭三和葉華仍然是專政的對象。兩年之後的1978年10月25日,葉華給胡耀邦寫了一封信,控訴了 “四人幫”對他們的迫害。在中共中央的關懷下,1979年9月,蕭三和葉華的冤案得到了平反。蕭三恢複工作後,不顧年老體弱,在積極參加各種社會活動的同時,還堅持寫作。從1979年到1981年的3年時間裡,他常抱病寫作。除整理詩文稿準備出版詩文集外,還寫了許多 詩作和回憶錄。如詩作《懷念何叔衡翁》《哭李季和郭小川》《痛悼茅盾同志》《獻給宋慶齡同志》等。回憶錄有《守護在列甯身旁》《三一八烈士永垂不朽》《我青少年時代的回憶片斷》《歲月消磨不了的回憶一一在 “東大”一年半的日子》等,都是這期間的作品。他把自己主編的《革命烈士詩抄》的編輯費全部上繳,把《蕭三詩選》出版的全部稿費捐贈給四川災區人民。蕭三從1914年起就開始寫日記,半個多世紀以來,除“文化大革命” 他身陷囹圄7年被迫間斷外,數十年一直堅持不懈,寫下了幾百萬字的日記。這部巨著,跟随他的主人經曆了20世紀的許多巨變,記錄下他親自參與的中外革命史上的許多重大新聞,許多珍貴的史料和細節是其他史書上找不到的。遺憾的是,蕭三還沒有看到自己的日記整理出來,就在1983年2月4日9時55分長眠了,終年86歲。