東野圭吾在《白夜行》中提到過這樣一句話:“這世上令人不可直視的,除了太陽,還有人心。”

如果說太陽令人無法直視,是因為光芒過于刺眼,使人無法睜開眼睛;那麼人心的無法直視,則是因為人性的陰暗面會因為目光的注視,被越來越多發掘出來,愈發使人心灰意冷,越來越難再相信人性。

在很長一段時間裡我相信這話是對的,那些社會上發生過的各種惡性事件,林林總總證明了這句話,更令人驚歎于東野圭吾對人性的了解是那麼深刻。

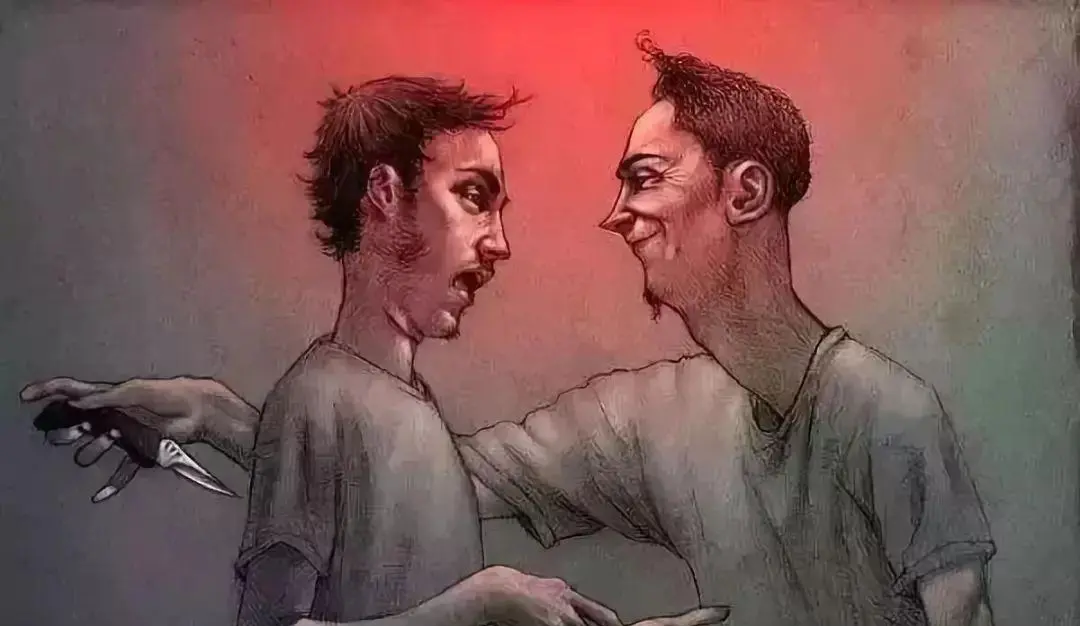

但後來我發現這一概念也有偏頗,人心的不可直視有時固然是因為其晦暗,但有時卻又是因為人性中的光輝。那光輝如同太陽傾瀉下的光芒一般,令所有的罪惡無所遁形,戰戰兢兢,他們嘶吼着,張牙舞爪地要去掩蓋它,因為他們怕它,隻要有這樣的光輝存在,就會有更多類似的光輝被誘發出來,最終照遍所有角落,使每一份罪惡無所遁形。

譬如張純如,自她看似柔弱的身軀上散發出的光輝,就令人無法直視。

很多人質疑,我在稱其為先生時,總有人說她當得起嗎?從國籍上來看,張純如持有的是美國綠卡,不是中國的身份證。但如果說張純如是一個根正苗紅的中國人,也不會讓人覺得有任何不妥。畢竟,她比某些自诩“中國人”的人為中國所做的事,比那些人乘起來都要多。

1968年出生的張純如是無可指摘的第二代美國華裔,性情溫良的她在父母的陪伴下度過了無憂無慮的童年和少年時期,而在分别研究實體學的父親和微生物學的母親的影響下,張純如一開始的時候攻讀的是計算機,雖然性格溫柔甯靜,但張純如的骨子裡卻有一種靈動和執着。出于某種無法考究的原因,原本讀計算機的張純如沒有跟任何人商量,直接把自己的專業轉成了新聞專業,即使當時她距離拿到計算機專業學位僅有一步之遙。

這樣性情堅毅而又文靜的女孩,在任何領域都能有一番建樹。從伊利諾伊大學新聞系畢業之後,張純如先是當了一名記者,之後又獲得了霍普金斯大學的寫作碩士學位,自此張純如開始專職寫作。

張純如出版的第一本書将視角聚焦在錢學森先生身上。為了寫出這本書,張純如第一次回到祖國,原本的計劃是想采訪錢學森,但沒有成功,就去了錢學森在杭州的祖居和故宅,之後回到美國的張純如寫出了那本《蠶絲——中國飛彈之父錢學森》。這本書一經問世就廣受好評,同時也獲得了美國麥克阿瑟基金會“和平與國際合作計劃獎”,(這個麥克阿瑟跟那個道格拉斯麥克阿瑟不是同一個人)并得到了美國國家科學基金會、太平洋文化基金會等美國社會群體的贊助。

如果沒有意外,張純如會在這條路上一直走下去,和一個美國人結婚,繼續從事自己的寫作,度過外人眼裡幸福美滿的一生。

但生活總是有這樣那樣的意外。有天張純如看到了一張記錄南京大屠殺的照片,照片裡一個日本軍官将手中的軍刀揮過一個中國人的脖子,而那個中國人的脖子還沒來得及掉下來。

這張照片勾起了她的一些回憶。

“……很多人,我也不記得有多少,反正就是很多很多人,日本人把他們趕到一個大坑裡,先用機槍掃射,等到沒有站着的人的時候,就把所有的屍體倒上汽油,一股腦燒掉……”

“……那些人(指日本兵)不把中國人當人看的,每天他們都把搶來的女人拖進軍營裡,同時也用推車把死掉的女人們推出來,有時候什麼都不蓋……”

這些,是張純如的外祖父張鐵軍對她說的話。

曆史在陽光下,容不得半點陰霾

從外祖父口中聽到這些的時候,張純如很難有什麼真實感,因為年代的差異,那個時候尚且年幼的她沒法想象這些竟然是真實發生過的。但當她在看到那張照片以後,外祖父告訴她的話,那些她以為已經沉澱在記憶中、漸漸模糊的話,竟然像被風拂去了塵埃一樣,一點一點變得清晰起來,一些她剛聽到時甚至沒有注意到的話裡的細節,也變得無比詳實而具體。張純如甚至能在腦袋裡建構出外祖父用語言描繪的畫面。

而這些畫面帶給她的,是一陣陣難以平息的心悸。自己的心髒像是被一隻大手緊緊攥住,每透一口氣都無比艱難。她下了一個影響她自己後半生的決定:她要讓這段曆史重新回到世人面前,讓所有人都正視這次不能被遺忘的大屠殺。

帶着試水性質的第一本書真的成功了以後,張純如認為自己應該具備了足夠的能力,可以通過自己的努力把南京大屠殺放在整個世界眼前了。誠然她在寫作上确實已經具備了這樣的能力。但當時的張純如不知道的是,要以一個人的力量面對那樣一段曆史,單靠寫作上的能力是遠遠不夠的……

為了将那段曆史盡可能真實地還原在整個世界面前,張純如前後花了近三年的時間。在這三年裡她不斷前往世界各地,探訪南京大屠殺中的幸存者。不比年少時坐在外祖父膝前的懵懂與無知,此時的張純如已經有了很強烈的通感能力,但這無論是對于她自己,還是那些幸存者來說,都無異于一場災難:幸存者要将自己的傷疤再次撕開,向她展現那些血淋淋的事實;而她自己則因為強烈的痛感,要一個人承受所有幸存者的傷痛,并将這些傷痛重新進行梳理,最大限度還原曆史的全貌……

張純如通路的對象很多,查找的資料更是浩如煙海,她收集的資料光是在語種上就包括中文、日文、德文和英文,在類型上包括各種未出版的日記、筆記、信函、政府報告原始材料,她會去查閱東京戰犯審判記錄稿,甚至還會嘗試和日本的二戰老兵書信聯系,從他們口中還原曆史的真相。

後來,在發覺這些資料尚不能給她提供足夠的資訊時,張純如輾轉至香港,然後坐火車前往南京,因為水土不服,在火車上就已經生病了。饒是如此,她在南京逗留的25日裡,每天的工作時間都達到10小時以上。因為自己中文的水準不太好,隻能進行一般的交流,于是就請求翻譯楊夏鳴逐字逐句為她翻譯,反複推敲可能有歧義的用詞或句子。而在探訪南京當地從大屠殺中幸存下來的幸存者時,盡管她聽不懂對方的方言,但依然執着地錄下來,回去反複推敲。這種在工作上表現出的執着,讓與她共事的人一度覺得她甚至有些偏執。

這種近乎偏執的執着也帶給了她應有的回報。她在尋訪各類第一手資料時,找到了非常重要的《拉貝日記》和《魏特琳日記》,兩本日記的作者約翰·拉貝和明妮·魏特琳都是南京大屠殺的見證人,在南京大屠殺發生時努力救下了數萬中國人民,可惜兩位好人卻沒有應有的結局:拉貝先生回國後落于清貧,最終因病情惡化中風去世;魏特琳女士更是因為目睹南京大屠殺而患上了嚴重的精神抑郁,在離開中國一周年後選擇結束了自己的生命。

他們的事迹在很大程度上鼓舞了張純如,也讓張純如堅定了要寫完這本書的決心。然而縱然有着這樣的信念支援,張純如在深夜裡獨自梳理這些史料時,依然會因為那些出離人性的行為感到痛苦、憤怒,這跨越了幾十年的痛苦、憤怒和一切消極情緒依然有着很強的力量,在張純如收集史料、整理、撰寫的時候無時無刻不折磨着她的肉體和精神。換言之,從張純如收集第一份史料到寫完最後一個字,見證那段令人不敢直視的曆史所造成的替代性創傷一直都陪伴着她……

所謂的替代性創傷是什麼呢?是指一定時間接受、了解受害人的事例,導緻損害的程度超過人在心理和情緒上的耐受極限,進而産生各種心理及生理異常現象。這種異常現象是見證者對生還者創傷的同情和共情産生的,會對見證者本人也造成嚴重的身心困擾,更嚴重的會導緻見證者精神崩潰。如果各位在了解上還是覺得不夠深刻的話,我們可以在這裡暫停,搜尋“印尼排華大屠殺”、“文夕大火”、“大隧道慘案”等等文字叙述或圖檔内容,相信了解完之後各位會對替代性創傷有一個深切的認識。

這是一種很難想象的感覺,比起剛剛告訴各位的那些慘案,張純如要面臨的是第一手史料,而南京大屠殺更是堪稱人類酷刑的百科全書,她要以一個27歲女性的柔弱身軀,獨自面對任何難以想象的内容,而且還要把這些内容叙述出來……

沒有人能夠想象成書的那些夜裡她是怎樣度過的,在身邊人的回憶裡,她脫發、失眠、體重下降、整夜氣得發抖,甚至漸漸脫了人形。她的母親張盈盈心疼她,問:“你為什麼一定要做這件事呢?你不做,總也會有别人去做。”

張純如聽了母親這話之後,沒有因為母親的不了解歇斯底裡,而是盡量控制着情緒對母親說:“西方國家隻知道納粹屠殺猶太人,不知道侵華日軍在二戰中曾經瘋狂地屠殺中國人,國際輿論隻譴責納粹在二戰中的暴行,很少抨擊日本軍國主義在二戰中的暴行。就是因為相關史實的宣傳太少,每個人都像你一樣想,那他們的暴行,永遠都不會被人知道!”

沒人能勸得住她了。即使前方的路通往無盡煉獄,她已經邁出的腳步也不會猶豫半分。那個昔年圍在母親身畔的小女孩,此刻柔弱的身軀裡竟不知為何,承載了永不停息的力量。

1997年,《南京大屠殺:被遺忘的二戰浩劫》在美國出版,英文版的名字叫《南京浩劫》(The Rape of NANKING),這本書一經問世就在美國引起了轟動,引發了包括哈佛及斯坦福在内美國一流學府關于南京大屠殺的讨論,一個月就進入美國最受重視的《紐約時報》暢銷書排行榜,并被評為年度最受讀者喜愛的書籍。哈佛大學曆史系主任柯比在這本書的序言裡留下這樣一句話:

“這是第一本充分研究南京大屠殺的中文著作。”

此書一經面世,就使整個西方世界為之震動。張純如以自己孤勇者的努力和勇氣,讓全世界所有人真正直面那段慘絕人寰的記憶,也讓南京大屠殺重新回到世人眼中。

除了一部分人,盤踞在日本的右翼勢力。

這本書的出現在美國首先引發了很大反響,日本右翼勢力為此感到驚慌,專門成立了一個委員會來指控書中的細節不真實,并在公共場合指責張純如。而張純如每每遇到這種情況,總會根據自己掌握的史料進行回擊,雖然外表文靜,但出口的每一句話總能擊中對方的要害。2001年9月,在一次國際學術研讨會上,張純如第一個登台發言。她的演講博得了與會者長時間的掌聲,但也遭到别有用心的日本人的攻擊。當場就有兩個日本人站起來向張純如發難,蠻橫提出了所謂的“疑問”,張純如立即據理駁斥,批得兩個日本人語無倫次。到會的許多專家學者也站在張的一邊批駁日本人,兩個日本人隻得悻然離開了會場。

幾次之後,張純如遭遇的就不再是日本右翼的正面對抗,而是一些不入流的手段:她的家庭住址被洩露,逼得她不得不幾次搬家;她總是會收到來曆不明的信件,信裡的内容有家人打了紅叉的照片、有子彈,也有動物殘缺的屍體。

不僅如此,長期高強度的工作和經曆的大量替代性創傷,也狠狠傷害了張純如的精神,使得她不得不依靠藥物來維持精神穩定。她的精神原本像一根鐵條那樣堅韌,但工作帶來的壓力和痛苦以及日本右翼的迫害,像握在兩側翻折鐵條的兩隻大手。而在張純如寫完反映華人在美境地的第三本書《在美國的華人》之後,又有其他的勢力參與到對她的監視和迫害中……

2004年11月9日,張純如駕着一輛白色轎車停在一段荒涼的公路邊,掏出事先準備好的手槍飲彈自盡。在決定這麼做之前,她給所有人留下了一張紙條:“我曾認真生活,為目标、寫作和家人真誠奉獻過。”而她的遺體則安葬在加州洛斯蓋多聖安東尼牧場的天堂之門公墓,墓碑上寫有這樣的話:“摯愛的妻子和母親,作家、曆史學家,人權鬥士。”

此後若沒有光,您所留下的精神将是這世上唯一的光。