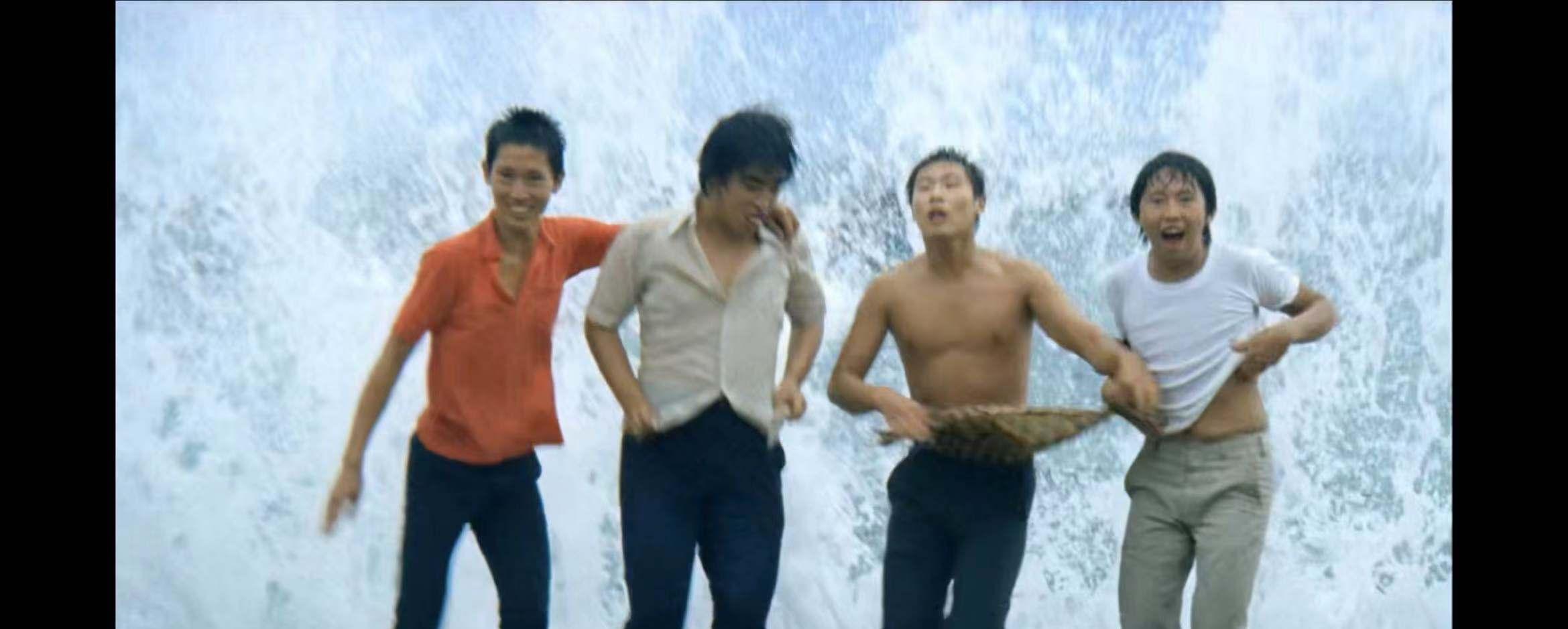

幾個從漁村辍學的年輕人,整天打架,看白人遊戲,賭博,女孩子,在别人眼裡厭惡地揮霍多餘的荷爾蒙。他們從風櫃一路跑到内城,再跑到高雄,跑進愛情和友誼的試煉,頭撞上了充滿内傷的生活。

這樣的故事現在似乎并不新鮮。"東西北南富"也是大陸勞動時代的口号。對于激增的城市來說,給這些路人的工廠車牌顯然比他們的原籍地更相關。

侯孝賢的《風之櫃裡的男人》既不叫《風之櫃裡的男人》,也不叫《去高雄的男人》。這種感覺特别親切,就像一個非常人性化和人類的八卦。

"看着你,又黑又黑。如何?海邊的家?"

"澎湖島在哪裡,你在哪裡?"

"我,"風櫃說。

這樣一部暖心的電影片名,一是提醒人們台灣也有一個叫風櫃的漁村,另一個是告訴這群冷眼旁觀的觀衆,這部電影講的是人。

電影版的《風櫃裡的男人》并沒有明确的結局。編劇朱天文在後來的小說結尾描述道,"潮汐岸不知道該到哪裡去。他們也會是,他們将是未知的。"青春肯定是很多人不知道的,人生的帷幕開始拉開,在意外與疾病的差距中,幸存下來的年輕人都在未來。

小鎮的年輕人來到城市,褪去死皮,走向未來。而阿慶的轉變是一個漫長的回顧。燈的背面是童年的父親。對于阿慶來說,他的父親從來都不是山一樣的枷鎖。無論是電影還是小說,我的父親永遠被一個古老的童話故事的灰黃色調所覆寫。他就像一艘普通的往返船,旅行和冒險,傳回和收獲,帶回像蜂蜜一樣的一切。棒球擊倒了他的父親,父親逐漸成為阿慶腦海中被海風侵蝕的雕塑。生活中除了唠叨之外,沒有鼓勵,保護,驚訝和悲傷。在片中,維諾的哥哥,穩定而勢強的母親,難道不是漁村的另一面鏡子嗎?

在1970年代和1980年代台灣經濟蓬勃發展中,癡呆症之父逐漸與衰敗的風櫃相吻合。那些先是消亡又消失的港口漁村,再也收不住那些躁動不安的年輕人了。阿慶想成為一名父親。當他的父親為他殺死蛇時,他教他的兄弟村裡的惡霸。當他的父親從馬公到島上時,他從風櫃跑到高雄。他試圖重新銘刻父親在他的記憶中。母親默默地守護着父親,他也默默守護着自己白色的月光。阿青的成長是蕭條的,父親已經離開了,他要去哪裡?

如果《風之櫃》有續集,片中的角色會有什麼樣的未來?阿戎将是一個有錢人。開着大跑,喝着酒,每一場戲都做了一個戲,從家裡給老闆打電話。郭柴可能出軍後成為公務員,為汽車貸款和按揭貸款,養活一對孩子,但不能改變義人和大人物的性格。黃金河在哪裡?也許在早期,有了這些學習材料,大腦就被塞進了垃圾桶裡。多年的海上歲月會讓他的皮膚變黑開裂,煙霧在他的手中生長,抱怨長嘴。他醉得像泥巴一樣,大喊大叫要寫一封我不知道該寄到哪裡的信。杏子去了台北,遇見了第二、第三黃金河,最後她隻好躲得很遠,在南投縣那片看不見的海面上,嫁給了一個誠實的職員,過着稻油鹽的家庭主婦生活。

至于阿慶?他似乎沒有像其他角色那樣固定的錨點。他會追随蕭杏的腳步來到台北嗎?人們會一次又一次地想念他嗎?他會幸運地嫁給小杏嗎?他會選擇躲起來、躲避、守衛,像金月月一樣,來保住他的林慧英嗎?還是小杏子變成了模糊的印記,阿慶死地回憶起自己已經停在了臉上。他會每年回到風櫃裡,在父親的墳墓前打棒球嗎?他也會進入父親的躺椅,看着大海,深吸一口氣後沉默嗎?

小說結尾,他們赤身裸體地跑在西子灣的沙灘上。影片最後,阿青跳上椅子,打呼噜清理庫存出售。有什麼賣?為即将到來的兵役郭彩做點什麼,一個派對。與小說相比,我很高興電影以這個場景結束。阿慶在那一刻做回去,不管自己的得失。畢竟他們是來自風櫃的年輕人,高雄不是他們的家,風櫃不是霓虹燈,青春的死亡畢竟是不能哭的。《風之櫃裡的男人》是為年輕人寫的,是為他的父親寫的,也是為被洪水淹沒的海港村莊寫的。季風吹來的海浪會毫不猶豫地沖進被腐蝕的洞穴,發出嗚咽的聲音。青春一直都是這樣,烏雲分崩離析。