這不是一個英雄的偉大作品,而是一對朋友分享了一段人生,有呼吸,夢想的故事。

我很早就看到了這一點——如果一個男人三十歲了,看着切·格瓦拉,他就是一個完全的理想主義者。用梁小軍的話說,其中一個重要原因是切·格瓦拉"死在浪漫的理想中"。"即使在當今世界,他長期以來也是一種象征自由的虛構的'神聖哲學',是共産主義的象征。他血迹斑斑的浪漫将格瓦拉戴着貝雷帽的照片傳播到世界各地,曆史學家開始稱他為"紅色羅賓漢","拉丁浮士德","複活的普羅米修斯"等等。

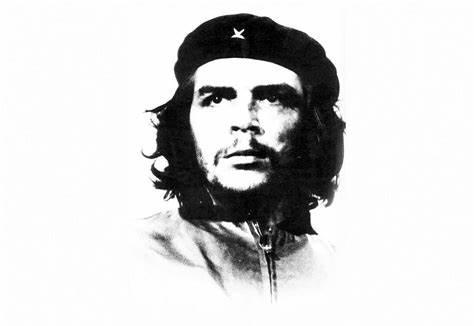

切·格瓦拉

是以,很難不好奇切·格瓦拉到底是誰,切·格瓦拉是什麼樣的性格,在他短短的三十多年裡,他有過什麼樣的青春。這個名叫格瓦拉的年輕人究竟經曆了什麼,使他如此堅定地緻力于拉丁美洲的解放?

從《南美洲叢林日記》到《古巴革命戰争回憶錄》,如果我們仔細思考格瓦拉的思想,毫無疑問,它形成于《南美叢林日記》的結尾。格瓦拉去世三十七年後,根據格瓦拉日記改編的電影《機車日記》于2004年上映。

在格瓦拉的日記中,他寫道:

在"首都美國"之上的流浪之旅改變了我,遠遠超出了我的想象。

在所有格瓦拉電影中,《汽車日記》無疑是最成功的一部,它深刻地描繪了《南美叢林日記》之間文字的那種坦率,它充滿了細節和自然的鏡頭,為我們展現了一個"正常"的格瓦拉。

在人生的冒險中,兩個年輕人毫不猶豫地開始了他們的旅程。

機車日記 - 格拉納多和格瓦拉

<h1級"pgc-h-arrow-right">人生是一段旅程,但這次我們是觀察者</h1>

《機車日記》是我看過的最成功的傳記片,不是因為它深刻,而是因為它足夠自然,換句話說,它對觀衆來說足夠真誠。

對于像格瓦拉這樣的角色來說,這部電影很容易陷入布道泥潭,而對于像旅行這樣的主題,很容易像公路電影一樣受到批評。而《運動日記》完美地找到了解決方案和平衡點。

傳記片往往過于死闆,無法真實,忘記了自然,不像《機車日記》,它基于格瓦拉的日記,使這個斷斷續續的記錄成為一個完整的故事,其内容也是虛構的,但如果這種虛構是性格變化的積累之一,我們為什麼要拒絕呢?我們看到的是一個生動的真實人物,而不是一個無聊的視訊。

格瓦拉抵達智利是他們旅程中的一個轉折點

《汽車日記》描寫了一個年輕的格瓦拉,與其他格瓦拉電影不同,他無法擺脫"神化"格瓦拉的陰影,而在這方面卻完全沒有說出來,展現了格瓦拉的生命力,年輕人之間的插曲,旅行的尴尬和垮台,其中他與所有年輕人沒有什麼不同,唯一應該提到的就是二十三歲的他。

智利的冬天,在去格瓦拉的路上

是以這也是這部電影如此生動和真誠的原因之一。在整個旅程中,一切都顯得如此自然,在一天結束時,格瓦拉的未來是如此的微妙。而我們的電影總是缺乏這種漸進的性質和濃密的頭發吸引力。

在這部電影中,我們站在觀察者的角度,這也是我非常喜歡這部電影的原因之一,因為它的鏡頭太多了就是紀錄片,如果你不知道電影的背景,你可能會認為這部電影的很多片段都是紀錄片。《汽車日記》似乎在拍攝兩個年輕人的旅行,你在旅途中遇到的人和事,有時候讓人很難把它當成一部電影。

《機車日記》中太多的場景是如此自然,以至于許多類似的場景根本不會重複,比如格瓦拉的機車一遍又一遍地摔倒。這是生活,有限的重複,有限的跌倒,但不是單一的,因為你會自然而然地感覺到每一次跌倒都是一種積累,而《運動日記》的鏡頭并不排除這一天。

兩個年輕人正在旅行,他們的機車吹起了灰塵

在挖掘格瓦拉的人物時,《汽車日記》不是刻意的,不是做成的,在應該深刻的故事中它沒有給格瓦拉長鏡頭,有時畫面隻是出現了格瓦拉的樣子,但相機不會長時間停留。讓圖檔講述一個故事,而不是為了深度而刻意創造一幅圖檔。

格拉納多說,當一個無家可歸的旅行者走過時,人類的極限已經達到了。

這部紀錄片的制作方式在電影中似乎并不過分,但《汽車日記》恰恰相反。記錄是用于紀錄片的,紀錄片往往反映出一種平凡,而這種平凡是深刻的。因為作為一部傳記片,沒有什麼比這更能突出社會了,格瓦拉應該在這樣的現實中成長。

格瓦拉在旅途中聆聽村民講述的故事

也就是說,在這樣的叙事中,你自然會感到進步,你會覺得格瓦拉應該而且應該像他的未來一樣,因為他已經經曆了一生。在最後一個麻風村的一次演講中,你一點也不覺得聳人聽聞,因為他們的足迹已經走遍了美洲大陸,他的話是建立在他的腳步之上的。

< h1級"pgc-h-arrow-right">格瓦拉可以走得很好,因為他足夠誠實</h1>

《汽車日記》最成功的兩點是劇情的本質和格瓦拉的成長。

很難想象格瓦拉,這位手持貝雷帽、雪茄的革命領袖,在電影中是一個有點木讷、誠實到過于直率的角色。但看完這部電影,你會相信這樣的人配得上未來的格瓦拉。

其實,《南美叢林》日記中展現的格瓦拉應該是一個活潑嚴肅的人,這并不沖突,但一個人應該是複雜的。但《機動日記》在選擇嚴肅的章節來完成格瓦拉的蛻變方面非常聰明,隻有這樣的安排才能在短片的時間内做到。

兩人希望未來在智利湖上開設診所

格瓦拉在電影中的角色令人印象深刻,他很誠實,在各種場合和情況下。有一個小插曲,格拉納多和格瓦拉被租借。房子的主人聽說他們是醫生,想讓他們給他看脖子上的腫塊。在老人面前,格瓦拉堅持認為這是一個惡性良性腫瘤,而格拉納多設法照顧了老人的情緒,并設法欺騙老人說這是脂肪堆積,他們應該能夠幫助治療。格瓦拉說了一句話,在整部電影中都表現出了誠實:

"我能幫上什麼忙?"有山草?還是修辭?"

誠實的格瓦拉

這種誠實的背後是一種責任。隻有通過描繪這種責任,格瓦拉才能解釋為什麼他必須改變,因為他在旅行途中所看到的教會了他更大的責任感。在當時炙手可熱的拉丁美洲,也許格瓦拉得到了那種"三十年前塵土,八千裡雲和月亮"的欲望。

正是在這種責任的刻畫中,你會發現,起初他們還在看風景,慢慢地開始回憶起自己遇險時遇到的人,不知道兩部分的分界線在哪裡,這就是影片的本質。

日記中的格瓦拉和格拉納多

于是影片開始自然而然地出現。他們是他們遇到的我的夫婦,離開的印第安人......秘魯麻風村改造結束。所有這些亮點都是《南美叢林日記》的真實記錄,影片終于迎來了主旋律。

在與這對礦井夫婦的對話中,可能是在電影中,格瓦拉開始真正進入當時的政治。在談話中,礦井夫婦提到和他們一起出去找工作的朋友,說他們被埋在海裡。這是影片中非常重要的一點和背景,因為如果不了解這句話,你可能就聽不懂看着火堆的格瓦拉,因為在拉美獨裁統治期間,與獨裁者意見相左的人被扔進了太平洋,是以這是一個非常沉重的句子。在聽了他們的故事後,切·格瓦拉在智利一個寒冷的夜晚給了這名礦工女人一條毯子,并給了這對夫婦的格瓦拉女友15美元。

這對夫婦在旅途中在礦井相遇

然後他們遇到了印第安人,這是我在整部電影中最喜歡的畫面之一,因為這些分鐘完全是紀錄片。

格瓦拉會見了印第安人

他們不能在自己的土地上擁有自己的房子,這部電影在這裡完全是嚴肅的,但你一點也不覺得說教或沉悶,因為一步一步。在《南美叢林日記》中,格瓦拉是這樣說的:

印第安人不再在這片貧瘠的土地上工作,甚至西班牙征服者也不會每天搶劫這片土地謀生,甯願依靠英雄事迹或僅僅貪婪他們指尖的财富。

在影片中,攝影機一直在訴說印度人,但是我們可以充分感受到格瓦拉當時的态度,也就是上面提到的——畫面的力量,因為它的紀錄片式手法,才足夠真誠。幾十年後,流浪的三毛來到這片土地上,她在《全水山》中說:

"1973年發生了一場土地革命,印第安人的土地屬于他們自己,他們不再為大農場努力工作。

切·格瓦拉于1967年在玻利維亞之行中被捕并被殺害。這是句子的背面,按沒有表。

切·格瓦拉與一名拉丁美洲勞工合影

最後,他們來到了麻風村,格瓦拉在那裡真正定義了他的理想。出于對麻風病人的尊重,他拒絕戴上象征性的手套,并與他們握手,這一切都是因為以前的誠實變成了責任。

與麻風病人握手

他和麻風病人一起踢足球,勸說生病的女孩做手術,等等。然後是格拉瓦多和格瓦拉之間的對話:

格拉瓦多:"是時候理性地安頓下來,找一份穩定的工作,一個可靠的女人,一個大肚子的老人了。"

格瓦拉:"是的,現在是我開始我們的計劃的時候了。"

他們有什麼計劃?秘魯河邊的診所?還是馬丘比丘笑話的遊擊隊?格瓦拉是一名醫學生,他是一個單純的年輕人,他願意對别人誠實。

在麻風村為他二十四歲的孩子舉辦的一場舞會上,他終于對整部電影說了一句話:

"雖然我們足夠謙虛,不評論國家事件,但我們相信,特别是在這次旅行之後,我們更加确信,将美洲劃分為模糊的,虛假的國家是完全錯誤的,我們是混血兒,北墨西哥位于麥哲倫海峽以南,是以讓我們放棄這些當地的想法,為秘魯和美洲的統一幹杯。

格瓦拉,向他吐露心聲

現年二十四歲的格瓦拉在麻風病人和醫生之間遊過亞馬遜,與他的麻風病朋友一起慶祝他的生日。這是一個堅定的格瓦拉,他話語的河流象征"分而治之",這在《南美叢林日記》中有充分的記錄,幾十年前在秘魯的一個麻風村赢得了喝彩和尊重。

黎明時分,格瓦拉乘坐木筏離開,二十四歲的格瓦拉正朝着未來前進。

曆史上真正的格拉納多和麻風病人,格瓦拉

<> h1類"pgc-h-right-arrow"的結論</h1>

無論曆史上真正的格瓦拉是什麼,《機車日記》成功地展示了格瓦拉的青春之旅。那是一個綠色的時代,雖然這部電影隻展示了格瓦拉旅程的片面事實,而不是全部,但我們應該寬容,因為它發生了。

這是關于切·格瓦拉的片面性,但它可以做得很好,因為它足夠真實,以至于紀錄片的方法使太多的鏡頭充滿了細節和真誠。

對于兩個人來說,這是一段平凡的旅程,但這是一次轉變的開始,他們開始面對不公,他們開始做出反應。

這部電影的最後一個老格拉納多回憶起格瓦拉的時代