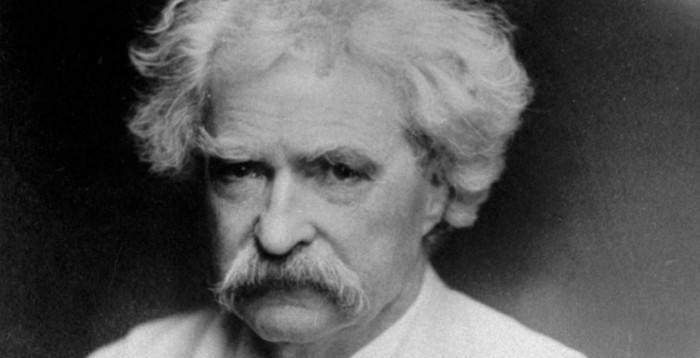

馬克·吐溫(Mark Twain,1835年11月30日-1910年4月21日 )

文/寶木笑

生活的鍍色

如果要選世界文學史上的“毒舌”,馬克・吐溫絕不會掉出前十。這位19世紀後期美國最重要的現實主義小說家,桀骜不馴中透着務實平易,筆下的文字幽默與諷刺齊飛,被譽為“美國的一面鏡子”。魯迅曾說,馬克•吐溫“成了幽默家,是為了生活,而在幽默中又含着哀怨,含着諷刺,則是不甘于這樣的緣故了。”這個評價是深刻和精準的。

有人的人生是夢幻開局,也有人恰恰相反,吐溫就是後者。1835年,一個寒冷的冬日,他出生在密蘇裡州佛羅裡達的鄉村,是七個孩子中的第六個。父親是個非常貧困的鄉村律師,即便如此,在吐溫12歲時,生活還會更加雪上加霜。父親的早逝讓家境墜入了谷底,12歲的吐溫隻好走向社會,去做印刷學徒、報童、排字勞工、水手、淘金勞工這些所有能夠讓他活下去的工作。是以在同時代的美國作家中,若論對社會方方面面的見識,和對複雜人性的認識,沒有人能比得過馬克•吐溫。

這個曾經在社會最底層摸爬滾打的男人,早已明白對小人物來說向上攀爬的意義,但他并未成為悲劇的“蓋茨比”。如果一定要找到緣由,一條河和一個島對他有着非凡的意義,那條河是他生長的密西西比河,而那個島便是夏威夷群島。

夏威夷之旅,就是拯救吐溫免于堕為精緻利己主義者的那根稻草。

帝國時代

馬克•吐溫曾深情地說:“世界上沒有任何一個地方像夏威夷那樣讓我迷戀,它是大洋中最美的島,是停泊在海洋中最可愛的島嶼艦隊。”

1866年3月,剛過而立之年的吐溫來到夏威夷。那個時候,他還未成為職業記者和作家,憋着一股勁兒想出人頭地。機會來了——《薩克拉門托聯合報》在招募一名前往夏威夷撰寫旅行通訊的記者。當時,夏威夷與美國本土的距離顯然超出了很多人的心理承受範圍。在大部分人還在猶豫時,吐溫迅速地與聯合報簽約,開啟了為期6個月的太平洋之旅。

實際上,許多著名作家都曾寫過夏威夷,赫爾曼•梅爾維爾、羅伯特•史蒂文森、傑克•倫敦……甚至詹姆斯•米切納也勉強算是。但不管他們中的誰,在對夏威夷的書寫上,是比不上馬克•吐溫的。4個多月裡,他向國内發回了25篇書信報道,引起極大反響,這些文字後來結內建他的名作之一《夏威夷來信》,加上《苦行記》、1884年創作但最終以殘篇留世的“夏威夷小說”以及《赤道環遊記》,共同構成了吐溫太平洋寫作的主體。

夏威夷無疑是其中的核心。吐溫騎馬走遍了瓦胡、夏威夷、毛伊等島,行程達200多英裡,甚至最後騎出了鞍瘡。他曾在月色下穿過影影綽綽的沙地,那裡曾是古戰場遺迹,四處散落着累累白骨。也在有霧的夜晚,爬上爆發途中的基拉韋厄火山,他冒着生命危險站在火山口邊緣,臉被流動的岩漿映得通紅。

當時正值19世紀中葉,美國雖然年輕,卻用更快的速度擁抱着“帝國時代”的來臨。夏威夷是美國志在必得的“世外桃源”,也是它最早染指的殖民天堂。吐溫是帶着“帝國時代”的優越感來到夏威夷的,他深信自己的祖國和歐洲列強有着本質不同,時刻閃耀着理想主義和人道主義的光輝。他和無數美國人一樣,堅信美國是夏威夷的“恩人”,開發了當地的資源,增加了那裡的收入,更給“落後”的土著帶去了宗教、科學、衛生和文明。

但是,這次深度遊卻讓吐溫遭遇了相反的結論。吐溫的當地向導是圖圖部落的一名飽經風霜的老人,伴随了吐溫大部分旅程,與生性灑脫的吐溫相處融洽。吐溫來到夏威夷提的第一個問題是:“這裡最著名的是檀香山,但為什麼很少見檀香樹?”老人帶着吐溫來到自己的部落,吐溫于是看到了一片片被砍伐過的檀香林。圖圖人說,他們優質芳香的檀香木很早就吸引來了嗅覺靈敏的美國商人。那些人帶着先進鋒利的裝置、背着威力巨大的火槍,不停砍伐檀香樹,如今整個島上很難再見到陪伴他們無數歲月的檀香樹了。

在吐溫來到夏威夷的時候,美國南北戰争剛剛結束,遠在天邊的夏威夷卻成為被波及最嚴重的地區之一。南北戰争的爆發讓美國北部食糖供應極為緊張,于是美國人用最快的速度奔向了夏威夷。吐溫有着優秀記者特有的敏銳,他發現圖圖人的土地屬性已經悄然發生了變化——土著的土地被大片大片“開發”,他們說美國人會付給“可觀”的租金。但是,見多識廣的吐溫怎會不知這背後意味着什麼,他望着圖圖部落已初具規模的種植園陷入沉思。夏威夷夕陽照耀下,那些種植園依然顯得蔥郁而美麗,但吐溫不知為何就想起了兒時家鄉那些生活悲慘的黑奴。

1866年,麻風病正在夏威夷肆虐。吐溫吃驚地發現,充斥美國主流媒體的“人道主義”,在那個天涯海角不見了蹤影。圖圖人告訴吐溫,美國人根本就不管當地病人,他們隻是在莫洛凱海岸以北很遠的卡勞帕帕島建造了一座“地獄”。吐溫随向導乘船近距離觀察過那個小島,那是個銳角三角形的荒涼小島,卻擁有着“世界上最高的海上峭壁”——那是三角形的一條邊、一面3000英尺高的陡壁,而峭壁上就是關着當地麻風病人的房子。

向導拒絕了吐溫的登島請求,像躲避災禍一般快速劃船逃離。他告訴吐溫,就在吐溫到來的上半年,有幾十個當地人被扔到了島上,美國人隻給他們每個人一把鐵鍬、一條毛毯、還有一些洋芋、芋頭及種子,然後就再也不管那些人了。沒有人能夠從卡勞帕帕島逃走,那裡“被建造得像一座監獄”,圖圖人也從未見到有人從那個島上回來,更沒有聽說有人被治好了病。吐溫聽着向導的述說,望着漸行漸遠的小島,一直以能言善辯著稱的他,竟找不到任何辯解的隻言片語。

一個男人滿懷期待地外出遠航,卻發現那裡并不是他想要的帝國時代。

終極叛逆

越是真正經曆過苦難的人,對宗教越有着清醒的認知。馬克•吐溫對基督教一直沒有什麼深厚感情,在他的雜文《基督教的上帝》和《斯托姆菲爾德船長通路天國》《坐在黑暗中的人》等一系列作品中都有對神父和傳教士的辛辣諷刺。吐溫覺得夏威夷土著們的信仰很美妙,他發現當地人雖然非常重視鲨魚的危險,卻并不像美國人那般恐懼,因為他們信仰“有夏威夷神靈保護的人不用害怕鲨魚,他們不會吃鲨魚也不會被鲨魚吃掉”——在吐溫後來的人生中,他經常用這句話調侃身邊的朋友。

吐溫對圖圖人的飲食文化非常着迷,最喜歡他們用芋頭制成的各類甜食,而且非常喜歡參加圖圖人的晚宴。每次就餐前,吐溫都會饒有興趣地和圖圖人一起禱告,虔誠地表達對自然所給予的一切的感謝。而在用餐結束後,圖圖人就會跳起源于自然的草裙舞以表達内心的歡愉。每當這時,就是吐溫一天中最開心的時刻,他會和圖圖人一起舞蹈,像一名真正的夏威夷人那般爽朗地大笑。

然而,吐溫卻發覺這一切正在受到極大的威脅。夏威夷人的原始信仰為多神靈崇拜,吐溫還認識了他們的宇宙之父、宇宙之母、火神、矮人神、家神等神明。但這些在美國傳教士看來卻是大逆不道的“偶像崇拜”和“異端信仰”,是必須要“堅決矯正”的“第一大事”。

圖圖人告訴吐溫,他們隻能在部落内部“偷偷地”延續自己的信仰。因為,美國人強制他們的國王通過了法律,要求所有夏威夷人信仰基督教。以前,古老的廟宇是部落生活裡最重要的場所,祈雨祈福、祭祀祖先這些最重要的活動都在裡面舉行。但現在吐溫看到的是基督教堂林立而起,無數當地廟宇被夷為平地,隻剩無人敢問津的斷壁殘垣。

更有戲劇性的是,吐溫還發現了兩個形象截然相反的庫克船長。從小吐溫就聽過庫克船長“光輝而悲壯的英雄事迹”:船長為了“偉大的夢想”來到未開化之地,英雄一心想要給夏威夷帶來“和平”與“文明”,卻被當地土著“無情而殘忍地殺死了”。數百年來,夏威夷土著一直以“說故事”的口語形式傳承曆史,吐溫非常喜歡讓向導翻譯那些故事,結果就聽到了另一個庫克船長的故事。吐溫反複咀嚼當地人的口述曆史,不得不一聲苦笑。

他按捺不住内心的憤懑,直接從夏威夷發回通訊,揭密曆史上真實的庫克船長,引發輿論軒然大波,他辛辣地寫道:“所謂暗殺庫克船長的這段曆史平淡且未經修飾,一點兒都不浪漫,在仔細研究後,對方還應被裁定為自衛殺人。……事實卻是在島上,他(庫克船長)所到之處皆受到原住民的熱烈歡迎,他的船上堆滿了人們送來的各種各樣的食物。但他卻以侮辱和暴力來回饋這些好意……”

1866年7月19日,馬克•吐溫乘船離開了沒有檀香樹的檀香山,回到遍地鈔票的舊金山。 但“帝國時代”在那片世外桃源留下的道道傷疤卻在他腦海中反複回映,最終讓他下定決心向着“帝國時代”逆行到底。

此後的馬克•吐溫在“叛逆”之路上越走越遠,越走越快。他進行了數以百計的巡回演講,每次都不顧一切地指出夏威夷土著受到的迫害,他反複疾呼:“文明世界的女士們先生們,當這些島嶼首次被發現時,人口約為40萬,但是白人來到了那裡,帶來了不同的疾病和各種災難,如今那裡的原住民銳減到不足三萬五千人。”他還專門寫了一篇名為《為什麼我們要吞并夏威夷群島》的政論文,對他在夏威夷耳聞目睹的美國強盜行徑,作了極為辛辣的諷刺。

晚年的吐溫被稱作“美國的伏爾泰”,我行我素、毫不畏懼。八國聯軍入侵北京的時候,他說:“我的同情是在中國人民一邊的”,并在公開演講中旗幟鮮明地支援中國,他大聲宣告:“中國人、義和團是愛國的,他們熱愛自己的祖國……我就是要祝願他們勝利!”那一年,他被美國官方和主流媒體打上了“叛逆者”的标簽,這标簽直到他死都未曾揭掉。

很多人不明白,吐溫并不是一個社會經驗不足的小憤青,更不是何不食糜的老巨嬰,他是一個對社會規則有着極為清醒認識的人,卻為什麼一定要選擇那條“帝國叛逆”的艱辛道路。也許,答案就在他1866年寄給《薩克拉門托聯合報》的旅行通訊中:“藍湛湛的天空,綠茸茸的景色,樹木一年四季不會凋零,天空總是陽光燦爛,碧空萬裡。⋯⋯(夏威夷)它是大洋中最美的島。”

—END—

*已刊《旅行家》雜志2021年第12期

#旅行##閱讀的溫度#

歡迎關注@深度書癡寶木笑

分享新書和經典,做您的讀書輔助位。