負荊請罪的故事從國中開始就收錄進課本了,情節很簡單,講的是蔺相如在立下“完璧歸趙”奇功後,被趙王拜為上卿,位列趙國老将廉頗之上。然而,廉頗十分不服氣,甚至要揚言要當面羞辱蔺相如。

面對廉頗的咄咄逼人,蔺相如卻一再忍讓。後來連他的門客都看不下去了,紛紛提出辭呈,要轉投他人門下。而蔺相如見此景,呵斥道“我連秦王都不怕,怎麼可能還會怕廉頗?秦國之是以懼憚趙國,是因為我和廉将軍,倘若我倆内鬥,豈不是讓秦國坐收漁翁之利?”

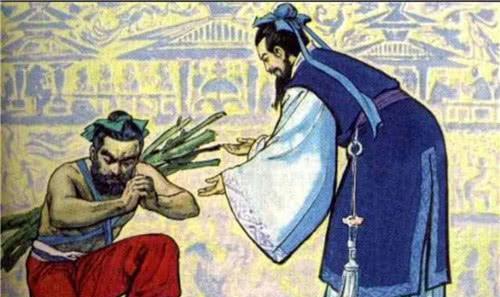

這話傳到廉頗耳裡後,他為自己因個人恩怨将國家安危抛諸腦後的行為感到羞愧不已,故而有了後來上門負荊請罪的故事。

負荊請罪故事的最後,廉頗和蔺相如重修于好,按理說是一個皆大歡喜的結局,而蔺相如和廉頗這一文一武合璧後,趙國也理應迅速強大。那麼,曆史果真是按這麼發展的嗎?

非也,在趙惠文王執政期間,趙國或許還有這個趨勢。負荊請罪發生于趙惠文王16年,而在同年,廉頗帶領趙軍伐齊成功,一舉拿下山東六國之首的地位。其後,廉頗又于趙惠文王20年和22年裡再度伐齊、攻魏成功,趙國瞬間威震諸侯。其也成了當年阻止秦國東進的最大力量。

然而,趙惠文王走得早,他于公元前266年去世。而新登基的趙孝成王顯然不如他父親那麼有魄力,趙國的對外擴張一度陷入停滞。而此時秦國因采取了“遠交近攻”的戰略,拿下了不少城池,實力漸漸到了能和趙國平起平坐的時候。

終于,在公元前262年,一直對趙國虎視眈眈的秦國率先挑起戰争,在趙國長平一帶集結60萬大軍,這便是曆史上著名的“長平之戰。

長平之戰時,蔺相如和廉頗都垂垂老矣,而蔺相如頑疾傍身,無法再随軍征伐,隻能是廉頗獨自出戰。秦國當時勢頭正盛,反觀趙國,頗有些青黃不接的狀态。

廉頗當時對趙孝成王的建議是采取防守政策,然而趙孝成王卻犯起了嘀咕“父親在時你廉頗骁勇作戰次次大獲全勝,怎麼我上位了,卻開始慫了?”再加上秦國巧用離間計讓趙孝成王和廉頗關系進一步惡化,最後趙孝成王啟用了隻會“紙上談兵”的趙括作為主帥。

而長平之戰的結局我們也都知道了,趙國45萬大軍全軍覆沒,趙括也戰死在了戰場上。此舉讓趙國元氣大傷,其原本是諸侯中的一霸,迅速跌落神壇。

蔺相如本就患有重疾,加上長平之戰失利的刺激,直接郁郁而終。而趙括死後,趙孝成王也重新啟用了廉頗,廉頗也不負所望,直接從燕國手裡搶來5座城池以助趙國恢複元氣。這之後,廉頗也被趙孝成王拜為相國。

然而,沒多久趙孝成王也撒手人寰。新上任的趙悼襄王無疑更加愚昧昏庸,他登基後第一件事便是解了廉頗的兵權,而那會廉頗正在和魏國打仗,一氣之下,廉頗便直接投奔了魏國。

也是因為廉頗一走,趙國徹底失去戰鬥力,成了秦國手裡的軟柿子。趙悼襄王也意識到了問題的嚴重性,便派人出使魏國,一是看看廉頗還能否戰鬥,二是看廉頗還能否請回來。

遺憾的是,這名趙國使者是秦朝的奸細,他自然不會讓廉頗回到趙國。于是便編造了廉頗年老力衰,無法勝任将軍的謊言,最終廉頗的歸趙計劃也是以落了空。

而廉頗的晚年,雖然一直在其他諸侯國流浪,但他一直心系趙國。思鄉之情再加上郁郁不得志,最終奪走了廉頗的性命。而在廉頗死後不久,趙國也轟然滅亡,趙悼襄王也成了秦國的階下囚。

可憐負荊請罪後,趙國本該走向強大,卻因一系列變故,最終消失于曆史之中。而本該擁有一番功業,名垂千史的廉頗和蔺相如,都先後落了個郁郁而終的下場,着實令人歎息。或許,個人命運之于曆史的無奈,便在于此吧。