14年的抗日戰争結束之後,國内百姓祈求和平的生活,而國民黨不顧人民意願執意發動内戰。解放戰争持續到1946年6月時,蔣介石改變政策決定對華北、東北、西北等解放區發起全面的進攻。

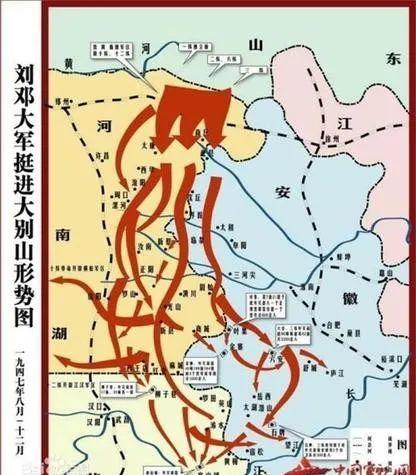

當時解放軍的武器裝備先程序度,遠不如國民黨,是以不能與國民黨硬碰硬,而要選擇其他方式智取。是以,在國民黨軍隊向解放軍攻去,解放軍危機之時,主席決定下一步讓劉鄧大軍挺進大别山,來引起國民黨的注意力,分散國民黨的兵力,以扭轉戰局。

當時劉鄧大軍躍進大别山涉及多支部隊人數衆多。在那個危急之時,劉鄧大軍躍進大别山之前共有12萬人,而出大别山時,還剩多少人?

本文圖檔來源于網絡,如有侵權請聯系删除

挺進大别山

在全面内戰爆發前夕,主席和中央軍委商議決定制定一個外線作戰方針,便要決定由一支軍隊去往敵方相對忽視的大别山。

當時的華東野戰軍負責在山東抵禦國民黨軍隊,并且一時不能完成任務,是以不能選擇華東野戰軍挺進大别山。而那時劉鄧大軍正面敵軍較少,抽身去往大别山的可能性更大。

另外,在1947年春,蔣介石認為即建立的黃河防線,已經成功阻礙了解放軍南下,于是調走了曾對付劉鄧大軍的王敬久軍團去往山東戰場。

在這種形勢下,劉鄧大軍的敵對力量削弱,有了更大可能挺進大别山。是以在1947年8月7日,劉鄧大軍接受中央軍委的指令,前往大别山。

當時劉鄧大軍的總兵力為12萬人,其中的主力部隊包括有一縱、二縱、三縱和六縱,12萬部隊的兵力組成為:第一縱隊33357人,第二縱隊31000人,第三縱隊26468人,第六縱隊26322人。另外,還有一支人數高達6370人的野戰軍直屬部隊。

多處困境

劉鄧大軍挺進大别山後,當時有多個不利因素,也嚴重影響着整個部隊的走勢。如其中重要的一個不利因素,便是敵情嚴重。

蔣介石為了對付劉鄧大軍,專門成立了由白崇禧指揮的國防軍九江指揮部,總兵力高達30萬,遠超過劉鄧大軍的主力,是以國民黨軍隊,在對大别山清剿過程中劉鄧大軍多次處境危險。

另外,當地的百姓因為此前國民黨當局,在大别山地區制造的白色恐怖,使得百姓為了保護自己家人的生命安全,不敢再幫助共産黨。

有的百姓甚至隐藏在深山,這使得共産黨也不能從這些百姓中擷取糧食資源。而當時劉鄧大軍是沒有後方支援的,是以在沒有當地這些百姓的支援下,劉鄧大軍那期間生活得非常艱苦,許多士兵經常食不果腹。

而且在我軍沒有部隊可以支援的情況下,大别山卻離國民黨的其他部隊距離較近,是以國民黨調遣援兵,也比劉鄧大軍更加便利。

劉鄧大軍在當時也做了一些錯誤決策,如劉鄧大軍來到大别山地區後,因急躁的對白區進行土地改革和分浮财,沒有打好群衆基礎,是以效果不佳。

另外那些被瓜分财産的土豪,也因不滿劉鄧大軍的做法,而煽動群衆情緒背地裡說共産黨的壞話,這也讓當地群衆不信任劉鄧大軍,甚至引起了當地群衆的一些怨言。

針對多種不利因素,劉伯承、鄧小平決定将整個部隊分為兩部分,并且将主力目标改為開辟根據地。

在1947年12月14日,劉伯承率領了一支機關直屬隊,前往河南光山縣北向店附近,那天正是大霧,他們看到了前面有幾位士兵,穿着打扮就是國民黨軍隊中遺落的士兵,但因為霧太大對面的士兵并沒有辨認出我軍,是以沒有防備的被劉伯承率領的機關直屬隊所逮捕。

劉伯承經過審問之後才得知,這散落的的幾位國民黨士兵,竟是胡琏的整編11師,這讓劉伯承非常驚訝,因為原本國民黨的大軍兵力,就已經超過了劉鄧大軍全部兵力,而現今國民黨竟又增加了整編11師,這無疑是要将他們逼向死路。

面對這一沒有什麼優勢的局勢,當時劉伯承并不是選擇帶着小部分部隊拼力抵抗,而是決定保持兵力逃離。于是緊急通知了當地的機關和直屬隊,向前行軍了十幾公裡和1縱20旅回合,在整編11師未發覺的情況下,逃脫了這場大難。

但劉鄧大軍所處的危機之勢并完全沒有改變,而後劉伯承、鄧小平兩人也決定請示中央,尋求指導,中央對此非常重視,最終中央研究決定,讓劉鄧大軍暫時告别大别山,去往河南、安徽一帶。

同時也訓示劉伯承、鄧小平制定政策,将敵軍大批團結的部隊拆解成小批部隊,而後再各個擊破,雖然過程漫長,但已是那時不得已之選。最終,劉鄧大軍在努力之下,不斷地擊破了多個敵軍的旅隊,最終積小勝成大勝。

損失嚴重

劉鄧大軍在大别山地區以及附近地區堅守到了1948年春天時,全國的戰局也發生了變化,那時接受中央軍委的訓示,劉鄧大軍離開大别山。

因為在大别山那段地區,劉鄧大軍經曆過多次戰争,是以減員非常嚴重,其中在魯西南的定陶戰役中,劉鄧大軍雖然殲敵五千多人,但同時傷亡了3500人。

除了戰鬥帶來的減員之外,也有一些是因為不适合當地的環境而患重病,又沒有先進的醫療裝置,以及足夠的藥材治療而身亡帶來的減員。

也有一小部分士兵,是因為有一段時間,沒有得到充足的糧食供給,而饑餓至死。除此之外,還有少許革命意識不堅定的戰士,在途中做了逃兵。正是這些種種因素,使得最初十二萬多人的劉鄧大軍,在離開大别山時人員耗損超一半,隻剩下了58600人。

小結:

劉鄧大軍進入之前十二萬餘人,出來大别山之後,僅剩下五萬多人,這一人員耗損的數量,不亞于長征時損耗的數量,可見其過程之艱難。

但劉鄧大軍挺進大别山,也對全國的局勢産生了重要的作用,它打亂了敵人的計劃,更是吸引了國民黨的大批部隊前往大别山圍剿劉鄧大軍,有效緩解了國内其他戰場上解放軍的壓力,尤其是華東地區戰場上的壓力,使我黨更快地解放這些地區。

除此之外,劉鄧大軍挺進大别山期間,在艱難困苦的條件下,成功建立了兩塊革命根據地,因為兩地距離國民黨,所在的南京和武漢兩地距離極近,對國民黨也起到了威脅作用。

劉鄧大軍挺進大别山,也成為了解放戰争中一個重要的轉折點,這一政策也是解放戰争以來,從未實行過的,是以豐富了解放軍的作戰經驗,同時也豐富了主席的軍事思想。

劉鄧大軍挺進大别山期間所經曆的苦難生活,也無疑是我們現今所不能體會的,我們唯一能做的,便是不忘記先烈們在戰場上抛頭顱,撒熱血,為建立新中國而奮鬥的事迹。

當然,這些先烈們指的不僅是劉鄧大軍挺進大别山期間所壯烈犧牲的,而是所有真正為建立人民當家做主的新中國而犧牲的人民英雄們!

喜歡這篇文章的朋友們可以關注我的微信公衆号“古早故事”,其中有更多的文章分享給大家!

『聲明:本文轉載自網絡。圖文版權歸原作者所有·如有侵權請聯系删除』