内容提要:古代猶太人把生命了解為人與神在這個世界上所締結的一系列關系,死亡即為這些關系的結束。猶太人選擇了一條用民族集體主義戰勝個人脆弱性的路徑,他們把單一個人均變成連接配接祖先與子孫的一個環節,通過家庭和宗教社團的強大紐帶作用,排除個人對死亡所産生的焦慮和後顧之憂。猶太人還從靈肉整體論中發展出幽靈和陰間的概念,幽靈代表生命的低潮階段,它将随着軀體的瓦解而消失,陰間則是幽靈暫時栖居之所,它無法真正影響世人的生活,因而便從根本上鏟除了死人崇拜所賴以發生的基礎;靈肉整體論也與猶太人的土葬習俗存在一定的聯系,這種聯系已經在聖經文獻中得到證明。随着希臘化文化的大舉滲入,猶太社會出現分化,在宗教知識分子和普通群眾當中興起了以複活、審判、天堂和地獄等為主要内容的來世觀,這些來世觀念既淵源于猶太人固有的傳統,又得益于周邊外邦思想的影響。

原文出處:曆史研究2014年05期

猶太人曆來被認為是一個充滿現實主義精神的民族,他們似乎不太刻意去思考超驗的來世。不過,從20世紀90年代起,人們發現這種傳統看法未必經得起時間的考驗,于是,學術界開始對猶太人的死亡觀和來世觀進行反思。文興便是其中的一位發轫者,他根據民間流行的新舊約文本,對古代以色列人和後起的基督徒有關人生終點和死後世界的觀念進行了初步的收集、分類和對比,重點在于揭示和凸顯二者之間的曆史聯系。繼其後者有費什貝因,他側重于探讨猶太教死亡觀的本質屬性,在他看來,由于聖經把愛上帝當作猶太人的基本義務和終身追求,死亡便不可避免地成為愛上帝的極緻化和最終完成,這是猶太教自然主義死亡觀的最重要的思想基礎。猶太拉比基爾曼進一步探讨了猶太教死亡觀中的複活和不朽的思想,他認為,盡管猶太人缺乏類似于基督徒的天堂和地獄的清晰概念,但他們獨特的不朽思想卻賦予現實人生一種新的活力和精神。另一位猶太拉比克列摩爾立足于對《塔木德》等猶太文獻及相關曆史遺迹作深入的調查,在此基礎上生動地勾勒出公元2世紀以後猶太教死亡思想的發展軌迹。以雷莫爾為代表的一群美國猶太拉比和大學學者,也曾經以死亡為主題撰寫文章,他們從喪葬習俗等角度,探讨了當代猶太人對死亡的一般見解。埃列奇則主要根據猶太曆史學家約瑟夫《猶太古代史》所提供的證據,對猶太教的來世思想進行了較詳盡的描述,并探讨了猶太人與希臘人在死亡觀上的差異。此外,國内學者賈延賓對從拉比時期直至當代的猶太人死亡觀進行了線性的概述,重點讨論了猶太教死亡觀當中的哲學内涵和神學意義。

上述研究大多集中在探讨拉比時期以後的猶太教死亡思想,個别叙述雖然也涉及早期猶太教和聖經時代,但也隻是在某個橫斷面上作靜态的理論概括和分析,對猶太教死亡觀的曆史演變過程似乎關注不夠。本文拟在這些研究成果的基礎上,借助曆史分析的方法,主要從希伯來聖經文本入手,梳理古代猶太人的死亡思想及其曆史發展,其目的是要證明:古代猶太人的現實主義精神并不意味着他們不重視死亡,他們的确擁有一整套獨具特色的死亡觀;而且,在曆史發展的長河中,猶太人的死亡觀亦非一成不變,它其實經曆過一系列微妙而曲折的變化,這些變化生動地反映出猶太文化與周邊異質文化之間的長期互動關系。

一、作為生命組成部分的死亡

希伯來宗教傳統的确主要集中在上帝與整個以色列民族的關系上,是以較少關注個人的死亡以及死後的去向等問題。可是,這并不意味着古代猶太人根本就未曾思考過死亡。實際上,任何偉大宗教的誕生,都是為了達成對于死亡的超越,猶太教也不例外,具有猶太特色的死亡觀,正是希伯來人宗教信仰的基礎,它在很大程度上制約着這個民族的社會生活及習俗。

古代猶太人的死亡觀,是他們生命觀的一個組成部分,而這種生命觀,則可溯源于上帝對人類的創造。衆所周知,《創世記》包含着兩個截然不同的創造故事。第一個故事記述上帝在創造了世界萬物之後,按自己的模樣創造了人,包括男人和女人。(11)由于該故事并沒有談及上帝用何物造人,後來的一些基督教教父認為上帝是在無中創造,這種解釋無非是為了證明上帝的全能。第二個故事則記述上帝在混沌初開時就用地上的塵土創造第一個人,并向他的鼻孔吹入生命的氣息,使其成為一個活人;上帝接着創造世界萬物,最後才從第一個人身上抽取少許骨肉,創造第一個女人。(12)顯然,第二個故事具有更加濃厚的古希伯來人生活氣息,是以更有助于我們了解他們對于生命和死亡的态度。在這個故事中,人的生命被說成與其他萬物一樣,是起源于大地的,是以死亡,即生命的離去,便自然被認為是複歸于大地;而且,既然最初的人因被注入上帝的氣息而成為活人,人從肉體到靈魂,均應被了解為是上帝所賜予。這便是猶太人心目當中人神關系的最初基礎。根據《創世記》的記載,上帝對自己的創造感到心滿意足,他把人類始祖安置在郁郁蔥蔥的伊甸園裡,讓他們享用上帝所創造的一切。如果故事隻是到此為止的話,世界的圓滿和美好便不容置疑,降臨人間的死亡就無從談起。正如猶太拉比們所說:“如果上帝贊揚自己的創造物,誰還能夠譴責它呢?”(13)可是,在創造事件發生之後不久,具有轉折意義的一個情節出現了:上帝告誡第一個人亞當,他可以吃生命之樹的果實以及其他果實,但切不可吃能辨識善惡的知識之樹的果實,否則,必死無疑;(14)與上帝的意願相反,人類始祖在蟒蛇的教唆下,嘗試了善惡果。(15)這既是生物意義上的人類死亡的發端,也是道德意義上的邪惡之開始,從此,死亡作為一種最大的邪惡,被牢牢地銘刻在猶太人的思想史冊上,知識之樹成了地道地道的死亡之樹。

這個故事傳達給我們的宗教寓意十分明顯:盡管死亡之樹和那條狡黠的蟒蛇實際上也是上帝的創造物,但是由于上帝事先提出了明确的警告,人類既然作出了自己的最終選擇,他就應當為這一選擇的後果負全責。換一句話說,人類的死亡不是出自上帝的意願,而是來自人類的咎由自取。聖經非常明确地告訴我們,死亡以及和死亡密切相關的一切邪惡,均不是上帝創造的:“上帝并不創造死亡,生靈之死并不使他歡樂。上帝創造萬物,萬物均得以延續生存,他所創造的萬物又善又美。”(16)後來的基督教拉丁教父奧古斯丁把死亡歸咎于人類對于上帝所賜予的自由意志的濫用,他說:上帝“所造之人,其特性介于天使與獸類之間——如果他服從造物主,把其當作自己真正的主人,遵循其教導,他就會與天使同列,獲得不朽和無盡的幸福,棄絕任何死亡;可是如果他利用自己的自由意志來抗命,因而獲罪于他的主上帝的話,他就會像獸類那樣,受死亡的支配,成為自己欲望的奴隸,并注定死後遭受永久的懲罰”。(17)

死亡雖已出現,仁慈的上帝仍想方設法盡量延長人的壽命。可是,既然生物意義上的死亡等同于道德意義上的邪惡,壽命的長短便必然與德行的多寡成正比——德行越高,壽命越長,反之亦然。在希伯來聖經形成的一些關鍵時期裡,猶太人總是生活在家破人亡或流徙異國他鄉的艱難環境中,他們對于曾經榮耀的遙遠過去有着深深的懷古情結,這種情結難免在聖經文獻中留下印記。聖經的一些卷次記載了不少屬于自然死亡的重要人物的壽命,大體而言,是一代不如一代。例如,始祖亞當活了930歲,其兒子塞特活了912歲,其孫子以挪士活了905歲;(18)到了大洪水以後,人的壽命已大不如前,雖然備受天寵的所謂“第二代始祖”諾亞尚可以活到950歲高齡,(19)但他的後裔卻每況愈下,如閃活了600歲,其兒子亞法撒活了438歲,亞法撒的兒子沙拉亞活了433歲,沙拉亞的兒子的重孫西鹿活了230歲,西鹿的兒子拿鶴則隻活了148歲;(20)以後的境況更糟糕,希伯來人的祖先亞伯拉罕活了175歲已被認為極其罕見,被視為“壽高年邁”,他的妻子撒拉隻活了127歲。(21)此後的相關記載計有:以撒活了180歲,(22)雅各活了147歲,(23)摩西活了120歲,(24)約書亞活了110歲,(25)以利活了98歲。(26)這些有關歲數的記載從純曆史學的角度看似乎沒有多少意義,但它卻揭示了一個不争的事實:至少在古代猶太人看來,高壽是上帝給予有德之人的獎賞,因為聖經中所列舉出來的高壽之人,均是有德之士。猶太曆史學家約瑟夫(Flavius Josephus,公元37~100年)曾經指出:古人的長壽,固然與當時較為健康的食物有關,但更重要的是因為他們的美德,他們因為愛上帝而得到上帝的特别垂青。(27)可是為什麼随着時間的推移,人的壽命會越來越短呢?答案隻有一個,那就是以色列人對上帝意志的屢屢背離和冒犯,即作為整體的以色列民族的道德衰敗。于是,歲數的縮減便成了上帝對以色列人整體道德滑坡的一種必要的警醒。

有趣的是,猶太人的這種以違背上帝意志為發端的死亡觀,在希伯來文化的背景下,并沒有導緻一種在以後的拉丁基督教世界中十分發達的原罪論。原罪論的本質就在于:一方面把個人在道德上的沉淪和生理上的死亡歸之于人類共同始祖的抗命,另一方面又特别突出上帝的救贖與彼世的脫罪狀态。而希伯來文化強調的是一個民族在與上帝關系當中的共同命運,這種命運的落腳點在今世而非彼世,是以它雖然給後來的基督教提供了原罪論的神話依據,它自身卻不可能發展起任何原罪的思想。然而,猶太人有關罪的概念,仍然是從其獨特的死亡觀中衍生出來的。如上所述,《創世記》已經把死亡和邪惡一并看作是始祖抗命的直接後果,而邪惡無疑是罪的唯一根源;有了罪之後,自然也需要有赦罪的方式,隻不過猶太人的赦罪過程立足于今生今世。根據斯卡索涅的研究,自“巴比倫之囚”以後,赦罪便成了耶路撒冷聖殿中整個獻祭儀式的中心;當聖殿于公元70年被羅馬軍隊毀掉時,當時在猶太人當中被問得最多的一個問題是:從今以後人們如何才能讓自己的罪行獲得赦免?(28)由此可見赦罪在猶太人宗教生活中的重要地位。

盡管死亡完全來源于人類自身的過錯,但根據希伯來傳統哲學,除了造物主自身之外,任何創造物最終都難免要腐敗瓦解,人類作為上帝的創造物,也無法逃脫死亡的厄運;既然生命被認為是來自上帝賦予的氣息,死亡便被了解為這種氣息從軀體中遊離出去,缺乏生命氣息的軀體重新成為塵土而回歸大地。《約伯記》說:“如果上帝要取回生命的氣息,那麼每個活人都将死去,并再一次回歸到塵土。”(29)《詩篇》也說:“當你取走他們的氣息時,他們就死去,并回歸到他們所來自的塵土。”(30)根據創造的故事,在死亡發生時,回歸塵土的,顯然是人的軀體而不是靈魂,而作為上帝氣息的靈魂,則自然要回歸到上帝那裡。約伯和《詩篇》作者的話語并非無據可依,因為上帝在向人類始祖宣布死亡判決時,曾以不容置疑的口吻說道:“你既來自塵土,必将回歸塵土。”(31)這句話後來成了猶太教徒和基督徒葬禮上必不可少的禮儀用語。由此可見,死亡與生命一樣,被看作是一個自然而然的過程。在這種情況下,一切屬于正常的死亡,均是可以平靜地加以接受的。《便西拉智訓》告誡人們:“不要害怕死亡的判決,要記住,在你以前的人遇見過死亡,在你以後的人也将遇見死亡。”(32)作為說客的提哥亞女人對大衛王說:“我們大家都是必死的,如同水潑在地上,無法收回。”(33)如果說一般的死亡不足畏懼,那麼高壽而終,便是人們向往的一件幸事。上帝曾告知亞伯蘭:“你必享很大歲數,平平安安地死去,并被人埋葬。”(34)這算是對亞伯蘭高超德行的一種報償。另一位有德之士約伯因經受住了上帝對他的考驗,上帝通過提幔人以利法向他預言:“你必高壽年邁才歸墳墓,好像麥子成熟到了收割的時候。”(35)這種自然主義的死亡觀使希伯來人無法超脫此世的羁絆,是以他們把重點放在今生的愉悅上,這就難怪有人會認為猶太人不重視死亡。《詩篇》的作者祈求上帝賜予這樣一種生活:“求您使我們一早就充滿着您的慈愛,好讓我們一生一世歡呼喜樂。”(36)其流露出來的那種追求現世幸福的迫切心情,絲毫不亞于對現實人生抱有樂觀态度的古埃及人。在摩西戒律中,上帝要求以色列人選擇生命和幸福:“看哪,我今天将生命與幸福、死亡與災禍,放置在你們面前。你們如果選擇生命,就必須愛你們的主上帝,留意他的聲音,謹守對他的齋戒……”(37)在這裡,上帝的要求,實則代表了猶太社會的普通生活願望和理想追求。

其實,猶太人對生命的看重及對死亡的超然态度,均與他們所處的生活環境密切相關。衆所周知,當年亞伯拉罕曆盡艱辛率領族人移入的迦南地,處于古代東西方交通樞紐上,扼歐、亞、非三大洲之咽喉,是曆來兵家必争之地;從曆史上看,它作為上帝賜予猶太人的應許之地,其“流着蜜和奶”之豐饒,更多情況下是要靠無數猶太人的淚和血去換取的。這種過分險惡的人文環境使古代猶太人更容易遭遇到死神的眷顧。對于那些不斷地被卷入戰争漩渦而後又遭放逐的流散猶太人而言,生活之艱辛和生命之脆弱所帶來的焦慮更是超乎人的想象。在那個死亡是常态、生存反倒成為例外的時代裡,猶太人無疑早就磨煉出足夠的勇氣去應對可能随時而至的死亡。在他們看來,既然明天不可預期,今天便顯得彌足珍貴,是以他們把個人每一天的生活均看作是上帝的特别恩賜和禮物。據說,今天的猶太人在與朋友作出一個約定時,仍然不敢肯定地說“讓我們明天再見”,而是有保留地說“讓我們明天再見,如果上帝樂意的話”,或“讓我們明天再見,但是我不能保證”;一般猶太人在購置地産時,總要同時為自己購買一件裹屍布,并對所購地産作出繼承方面的安排。(38)這既是他們處在複雜多變的生活條件下的一種深謀遠慮,也是他們祖先烙刻在子孫後代身上的一個有關苦難經曆的印記。

既然死亡是每個凡人無法避免的結局,就必須發明出一種超越死亡的方法,這對于具有現實主義傳統的猶太人來說同樣必要。猶太人最終選擇的是一條用民族集體主義戰勝個人軟弱性的路徑,他們把單一個人均變成連接配接祖先與子孫的一個環節,通過家庭與宗教社團的強大紐帶,排除了個人對于死亡所産生的焦慮和後顧之憂。一方面,猶太人把死亡看作是與已故的親人團聚,是以,家族墓地便具有特殊意義。雅各不希望被埋葬在埃及,因而立下遺囑:“不要把我埋在埃及,我死後把我帶出埃及,葬在祖先的墓地裡。”(39)據約瑟夫說,寓居埃及的約瑟及其兄弟們在逝世之後,其屍體均由子孫們帶回迦南,并埋葬于希伯倫的祖墓中。(40)後來的許多國王,如大衛、所羅門、約阿施和亞撒等,死後被埋葬在自己的祖墓裡,均被稱作“與他的祖先同睡”。(41)普通人死後,通常也會被埋葬在“其父親的墳墓裡”。(42)按文興的說法,對祖墓的向往,最初不過是家族合葬的習慣而已,不過這種最初的習慣後來擁有了更加深刻的涵義,諸如“與祖先同睡”等話語變成了用來指死亡的莊嚴程式,同時也強調了血緣聯系超越了墳墓。(43)另一方面,擁有衆多後裔,被認為是人生成功的重要标志之一,是以,一個人在死去之前應當留下自己的後代。亞伯拉罕雖是一位善人,卻苦于年邁無子,心裡難免暗暗焦急;所幸的是,上帝沒有遺忘這位年高德邵的老人,他向後者作出了讓其子孫滿堂的許諾,該許諾很快獲得兌現。(44)經受住了上帝(借助撒旦)的種種考驗的約伯,也獲得了類似的回報。上帝通過提幔人以利法向約伯預言:“你的後代将來要發達,你的子孫要像地上的青草那樣繁多。”(45)總而言之,在古代猶太社會中,如果一個人活着時能繁殖出衆多的子孫,死時能歸葬于列祖列宗的墓地,同時又能以高壽而終,那麼這個人多半會笑對死亡,因為他既享盡了天年,因而無愧于自己,又通過子孫的血脈延續了家族的生命,因而無愧于祖先。這種通過家族集體主義去超越死亡的路徑,的确與古代中國人的傳統信念存在許多共通之處。不過,其間的一個重大分歧卻是不能不加以注意的:由于猶太人較早地發展起了一種一神教信仰,類似于傳統中國社會所流行的祖先崇拜便無法找到生存的空間;猶太人隻是把死簡單地了解為與上帝關系的結束,是以死者便不存在被神化的問題。

當然,由于社會地位和生存環境上的差異,每個具體的個人對于死亡的認識也有很大的不同。正如《便西拉智訓》所說:“死亡這個字眼對于某些生活富裕、安居樂業、無憂無慮、食欲旺盛的人來說,是相當痛苦的;死亡這個字眼對于某些生活貧困、身體衰弱、老态龍鐘、憂心忡忡、雙目失明和毫無希望的人來說,是相當受歡迎的。”(46)某些特殊的糟糕境遇常常使一些人自暴自棄。大先知以利亞在以色列王後耶洗别的逼迫下,曾祈求上帝讓他早點死去。(47)善人約伯在災難的打擊下,曾詛咒自己的生日:“上帝啊,願我的生日受到詛咒;願我被母親懷上的那一夜受到詛咒!”他因而産生了悲觀厭世的情緒:“我不想活了,我對生命感到厭倦;讓我去吧,我的生命毫無意義。”(48)先知約拿因上帝沒有毀滅尼尼微城而大怒,他求上帝賜他速死:“主啊,讓我死去吧,我死了比活着好。”(49)與此相反,另一些人卻極其懼死戀生,例如猶大國王希西家在臨死時大聲痛哭,苦苦哀求上帝免他一死,最終獲得了額外的十五年陽壽。(50)不過,無論是對于死亡的極度向往還是極度憂懼,都隻能算是古代猶太人常态觀念當中的少數例外,它們并不能代表社會的主流。

二、幽靈、陰間及土葬

希伯來聖經告訴我們,人作為上帝的創造物,是由肉體和靈魂共同構成的。靈魂作為上帝的氣息,其神聖性自不待言;而肉體雖來自卑賤的塵土,卻能借助上帝的創造變廢為寶,其價值與尊嚴因上帝的作用而得以凸顯。借助這一聖經思想,古代猶太人把人的生命了解為靈魂與肉體的有機統一體,在這個有機體裡面,無論是靈魂還是肉體,均不能單獨起作用,是以,真正的死亡,是靈魂與肉體一起瓦解。根據這種靈肉整體論(holism)原則,在通常意義上的死亡發生後,由于軀體要經過一段或長或短的時期才會腐爛消解,在這個時期内靈魂必然仍存留于軀體當中,隻不過這時的生命處于低潮,這種處于低潮階段的生命通常被稱作“幽靈”。當然,幽靈不可能長期存在下去,一般而言,在死者的軀體最終消解時,幽靈也會随之消失。由于有幽靈的存在,才構成了具有希伯來特色的“死後生活”(afterlire)。

古代猶太人認為,幽靈居住于陰間。古希伯來語“陰間”(Sheol)一詞,實指幽暗的地下世界,類似于古希臘語的哈得斯(Hades)。該處所盡管陰森可怖,卻并不具有懲罰邪惡的道德功能。隻是到了後來,它才逐漸演變成為惡人前往地獄和善人前往天堂之間等候的場所,但它本身既不是地獄,也不是天堂,它不過是死者靈魂暫時栖居之處。(51)是以,當古代猶太人談到某個人去了陰間時,一般并不具有價值判斷的意義,他隻是簡單地表示某人已經離世而已。希伯來聖經多處提到幽靈和陰間。約伯在回答比勒達時提到:“死者的幽靈在地下的河水當中戰栗,陰間在上帝面前顯露。”(52)以賽亞在論巴比倫時說道:“陰間正在準備迎接巴比倫之王。在世時有權勢者的幽靈正在受到震動。諸王的幽靈正在從各自的寶座上站起……你過去受到豎琴聲的款待,而如今卻處于陰間世界當中。”(53)在猶太人的語境中,既然存在着靈肉整體論的觀念,“陰間”與“墳墓”就沒有本質的差別,隻是前者相對于幽靈而言,後者則相對于屍體而言。塞高爾曾正确地指出:古希伯來文的“陰間”一詞,大多隻能夠被合理地了解為“墳”或“墳墓”,它們是通常意義上的“死”的同義詞和象征。(54)是以在聖經中,當指稱死亡時,常常是“陰間”和“墳坑”二詞互動使用或連用。如上帝通過先知以西結向以色列人預言說:“埃及人将要跌落到陰間,并與不信神者一起躺倒在那裡……亞述人及其戰士們全都在墳坑裡,他們都死于戰場上,他們的墳坑就在陰間最深處。”(55)《詩篇》的作者也唱道:“我心裡充滿着患難,我的性命臨近陰間。我将與下墳坑的人同列,我的力氣已經耗盡。”(56)

與周邊的外邦人截然不同,在古代猶太人看來,隻有活人才能夠與神發生關系,贊美神,祈求神的祝福和護佑;人一旦死去,便與神切斷了聯系,因而無法得到神的庇護,這被視作是死亡的最大不幸。古代猶太人宗教信念的最大特色,就是把本民族看作上帝應許獲救的優先族類。而要達到真正的獲救,就要遵守祖祖輩輩與上帝立下的契約;可是在現實生活中,由于人固有的罪惡傾向,(57)他們屢屢違背與上帝的契約,死亡便被當作人們違約的一種責罰。按上帝形象制造出來并被注入上帝氣息的人本來是可以不死的,如今卻因背叛上帝而必須受死,是以站在上帝的角度看,死亡即為從不朽中逐出,可以說是另一種形式的“除名毀憶”。如果說生存是聖經歌贊的主題,那麼死亡就是它哀歎的目标。例如,《詩篇》的作者就多次以悲怆的語調談到死亡:“在陰間,既沒有人記念你,也沒有人欣賞你”;(58)“我如同死人一樣被忘記,如同廢物一樣被抛棄”;(59)“死人不能贊美上帝,任何下到寂靜世界中的人,都不能贊美上帝”。(60)“死者豈要起來贊美你?豈能在墳墓裡述說你的恒久之愛?”(61)耶利米的學生巴錄在向上帝禱告時說道:“那些死去歸陰的人已經不能呼吸,他們無法向你表示贊美或宣布你是多麼公義。”(62)猶大國王希西家在一首感恩詩中也寫道:“在陰間,沒有人能夠贊美你,死人也無法相信你的正确可靠。”(63)總而言之,人一旦死去,就會被神遺忘。從理論上來說,既然死人與神已經斷絕了一切關系,他們就無法在道德的層面上對活人的世界施加任何有意義的影響,例如,活人不能從死人那裡得到任何實在的利益,是以對死者的祈求就會變得毫無價值。

古猶太人的陰間,亦即死人的世界,既不是獎賞善人的地方,也不是懲罰惡人的場所,它不過是一切死者的幽靈暫時栖居的國度,這成為猶太人未能發展起祖先崇拜的另一重大因素。然而,例外也時有發生,如掃羅請求女巫召喚撒母耳幽靈的事件。在腓力斯丁人的大兵壓境的緊急關頭,以色列國王掃羅祈求上帝的援助,遭到了拒絕,于是他隻好違反自己所制定的法律,暗中請求一名女巫召喚已故先知撒母耳的幽靈。遺憾的是,撒母耳的幽靈并沒能滿足掃羅的要求。(64)後來的基督徒曾嘲笑該事件,如3世紀中期的殉道者皮奧尼烏斯(Pionius)在獄中布道說:“這個邪惡的女巫本身就是一個魔鬼,她如何能夠召喚神聖先知的靈魂呢?既然先知正安息于亞伯拉罕的懷抱裡,他當然不可能被這樣的惡魔所召喚。”(65)不過,這一失敗的召靈過程卻在不經意中向我們揭示了古代猶太人對于幽靈的兩點基本認識:其一,一切俗人——即使是高居王位的掃羅,均無法用肉眼覺察到幽靈,隻有個别具有交神特技的巫師,才有可能通過某種特殊儀式獲得面對面見到幽靈的機會;不過,随着希伯來社會一神教的發展,巫術活動逐漸禁絕,除了個别的夢幻及異象之外,任何人都無法在現實世界中親眼見到幽靈。其二,在有可能見到幽靈的特殊情況下,辨認幽靈身份的唯一辦法便是看其穿着打扮,幽靈的穿着打扮實際上就是死者生前的穿着打扮。例如那名女巫看見了一位身穿長袍的老人,掃羅一聽到如此的外部特征就能馬上判斷出他就是撒母耳的幽靈。(66)這再一次揭示出,幽靈不過是其生前某些特性的延續。有人認為,這一故事作為一個特例,并不能證明當時的猶太社會具有死後靈魂獨立存在的信念,如塞高爾在援引了這一故事之後指出:“死後生活充其量是一種自然事實,它對于人的道德及宗教行為沒有帶來顯著的意義。死并沒有使個人更加接近上帝,死後生活也沒有為永恒獎賞或懲罰而設定。妥拉并沒有要求為了某種死後生活而設定儀式或道德戒律。”(67)這一判斷無疑是客觀的,撒母耳的幽靈對于掃羅的事業沒有任何助益,這正好表明死人世界對于活人的實際影響力并不存在。

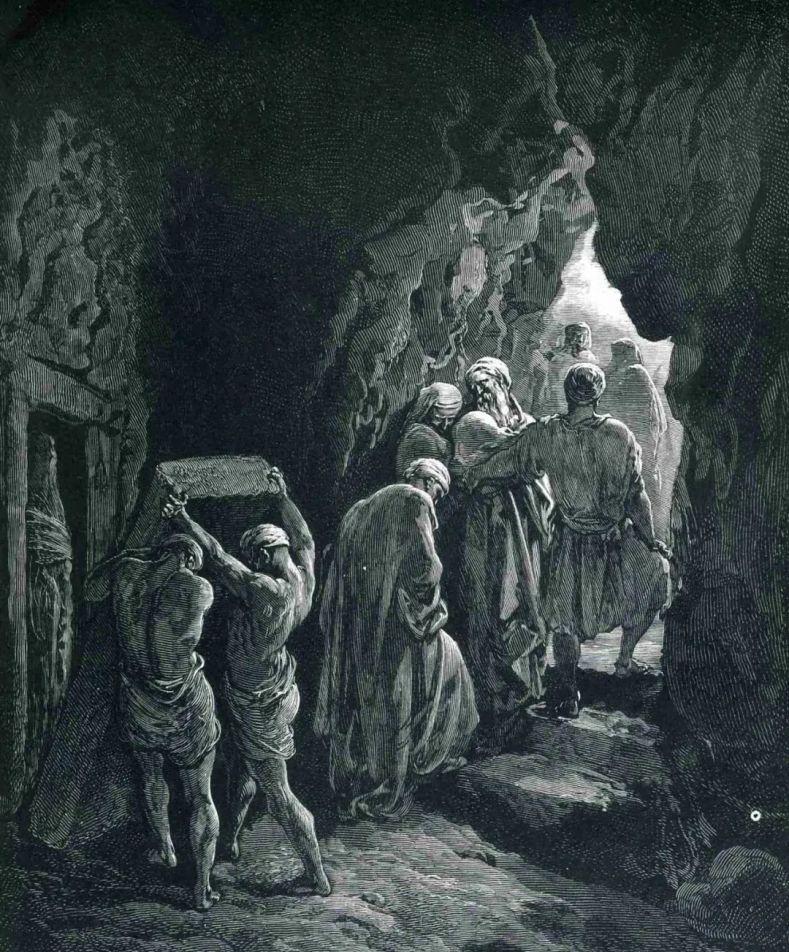

然而,死人世界不存在影響力,并沒有導緻喪葬事宜的淡出。情形恰恰相反,一方面,由于古代猶太人是一個高度儀式化的民族,喪葬也必然成為其儀式體系中一個不可分割的組成部分而受到高度重視;另一方面,從聖經的思想邏輯看,既然生命的創造已經被看作是整個宇宙曆史的起點和裡程碑,那麼生命的終結即死亡也理應被當作标志性的大事件來處理。是以,對于喪葬事宜的認真态度,實際上展現了對于人的生命價值的高度尊重。(68)從聖經所披露的資訊看,迦南地區的以色列人實行土葬,而火則是他們用來對付臭名昭著的罪犯的一種侮辱手段。例如摩西戒律規定:與嶽母發生性關系者,要與嶽母和妻子一起被火活活燒死。(69)在一般的情況下,屍體必須入土為安;重要人物在死後如果沒能得到安葬,上帝是會發怒的。例如在大衛王統治期間,曾連續三年發生嚴重饑荒,經求問上帝才得知:原來掃羅在位時曾欠下一筆血債,因而掃羅的屍骨為仇家基遍人所獲,一直未能歸葬入土。在安排償清這筆血債之後,大衛從基遍人手裡索回了掃羅及其兒子的屍骨,埋進了其祖先的墳墓裡,于是上帝才息了怒,饑荒宣告結束。(70)這充分說明人死後屍體入土為安的重要性;它同時向我們提示,盡管死人世界在整體上不會對活人世界構成直接的威脅,但在某種特殊的場景下,活人對待死者的态度卻有可能引起上帝的關注甚至幹預。雖然猶太人不像埃及人那樣想方設法儲存屍體,不過他們仍會盡其所能地對屍體作基本的防腐處理,如給屍體沐浴并塗抹香油等。死者下葬時的穿戴,一般與其生前的身份一緻,以西結告訴我們,陣亡戰士在下葬時常常身穿盔甲、頭枕寶劍、背靠盾牌。(71)在一些相關的墓穴裡,可以找到陶瓶和燈台;在某些較大的墓坑中,甚至可以找到金器、銀器和銅器。(72)這種使用随葬品的習慣,在一定程度上反映了猶太人對死後生活的了解。據魯士的考證,在公元1世紀前後,死者常常穿戴其生前喜愛的服裝和飾物,并要打扮得像準備外出旅行那樣;這種重葬風氣曾引起一些有識之士的斥責,1世紀末2世紀初的拉比伽瑪利奧二世(Gamaliel II)曾帶了一個喪事從簡的好頭,他下葬時隻穿着一件簡樸的壽衣。(73)總體而言,古代猶太人的喪事依禮而行,謹而有節。根據約瑟夫的說法,摩西死時,人民為他舉哀30天,這既是空前的,又是絕後的。(74)這無異于告訴我們:摩西之外的領袖人物,在葬禮的排場和時間上都不超過摩西。

從理論上來說,古代猶太人堅持土葬習俗,似乎與他們的幽靈觀念有關。由于靈肉整體論的影響,希伯來人認為,骸骨的完整存在是幽靈殘存的基本前提,屍體的消解将最終導緻幽靈的消亡。在這一觀念的支配下,選擇最能維護屍體完整性的土葬方式,便是順理成章的事情。這一推論無疑是合理的。不過,從曆史的實際程序看,古代猶太人的土葬習俗,也有可能是在某些異族的影響下發展起來的。據希羅多德的記載,古埃及人從很早的時候起就盛行土葬;古巴比倫人采取了與埃及人相似的埋葬方式;在古波斯人那裡,也同樣盛行土葬,他特别提到,波斯人從不火化屍體。(75)這三個民族在曆史上都曾與以色列人發生過較為長久和直接的接觸,他們在葬俗方面不可能不對後者産生或多或少的影響。真正的情形也許是,古代猶太人特有的靈肉整體論觀念與外族文化的作用,一起促成了他們的土葬習俗。

雖然古代猶太人拒絕使用火葬,但他們在舉喪時也常常使用火。有不少例子說明他們的葬禮與火有關。例如,先知耶利米向猶大國王西底家轉達上帝的話,預言他将在平靜中壽終而死,屆時将有許多人為他燒香,就像他的祖先們所受的待遇那樣。(76)又如,猶大國王亞撒死後,被埋在大衛城他事先為自己開鑿的崖墓裡,人們為他的屍體塗抹了香料和香油,并為他燃起了一堆巨大的篝火。(77)再如,另一位猶大國王約蘭因對上帝用情不專,上帝讓他痛苦而死,死後竟沒有人為他燃燒篝火,這種冷遇是他的祖先們死時所沒有遭受過的。(78)燃燒篝火的目的,除了第一個例子所指明的是為了焚香之外,還可能包括向上帝獻燔祭,聖經常常提到這類火祭;(79)或包括燒毀吃剩的平安祭祭品,摩西律法明确規定,平安祭祭品在祭祀後的第三天便不能吃,必須統統燒掉;(80)此外,這種設定在墓旁的篝火,還有可能包括燃燒死者曾經使用過的衣物,根據古希伯來人的潔淨禮俗,除了陪葬部分以外,死者生前使用過的貼身物品,活人是不能繼續使用的,是以把它們燒毀是最簡便合理的處置方式。上述例子把死後未能享受篝火待遇當成一個特例,這正好說明在墳墓旁燃篝火是一種較為普遍的現象,這種現象當然不能等同于火葬。希伯來聖經所載的猶太人實施火葬的唯一例子與掃羅父子的遭遇有關。掃羅和他的三個兒子兵敗遇難,被腓力斯丁人砍下頭顱,并被剝光衣服,屍體被懸挂在城牆上示衆;一些以色列勇士偷回了掃羅父子的屍體,把它們火化了,并将其骸骨埋葬。(81)對于這樣一種似乎有違希伯來傳統的葬法,文興表示甚為困惑。(82)其實,土葬作為一種通用葬俗,它不過是常态社會條件下的一個基本原則而已,在某些緊急時期,理當存在着為輿論所預設的例外;掃羅父子即是戰死于沙場,戰争條件的限制,使得屍體的火化比擁有一整套繁瑣程式的土葬來得更便捷,何況焚燒後的骸骨還被埋入地下,這似乎應當被了解為是土葬習俗在緊急時期的一種變通。此外還須注意到該事件中的一個重要細節:掃羅父子四人的頭顱已經先被腓力斯丁人割下,并被當作戰勝以色列人的物證帶走,這就是說,被懸挂在城牆上的實際上是無頭屍,以色列勇士們偷走的必然也是這些無頭屍,這也許就是問題的症結所在。以色列人的繁瑣規矩是否容許幾具受盡敵人侮辱的無頭屍按正常的程式下葬,這是大有問題的。把它們火化之後再下葬,是否可以了解為處理這類殘缺不全的屍體的特殊潔淨方式?

三、複活和審判思想的産生

既然陰間不過是死者幽靈暫時栖居的場所,它并不承擔任何賞善罰惡的道德義務,在早期希伯來人的觀念中,便不存在一個不公正的現世借以得到平衡的“來世”,因為在宗教集體主義和家長制的強勢幹預下,一切公義似乎都可以在今世得到實作。《詩篇》的作者以十分自信的口吻唱道:“不從惡人的唆使,不從罪人的榜樣,不與怠慢上帝者同流合污,愉悅地服從主的律法,日夜不停地學習它,這樣的人便必有福了……惡人……将像麥稈被風吹走,罪人将被上帝定罪,并被從上帝的子民當中剔出。善人将得到主的引導和保護,惡人所走的路,必導向滅亡。”(83)在這裡,惡人的毀滅與善人的獲福均發生于此生此世。而且,由于對家族血脈和家庭集體責任的強調,報應未必會落到行為者個人身上,他們的子孫後代常常要為自己的長輩承擔行為後果。上帝在西奈山上向摩西宣告:“我是充滿同情與憐憫的上帝,不輕易動怒,擁有巨大的慈愛和誠實。我為千萬代人信守諾言,赦免罪惡和過犯;但是我必能為父母的罪行懲罰其兒孫達到三四代人。”(84)祖先的過錯由子孫來承擔後果,這是早期猶太人報應觀的又一大特色。

然而,随着猶太人與外族接觸的增加,異邦文化加快了潛入猶太社會的速度。公元前333年,巴勒斯坦地區淪為亞曆山大帝國的屬地,猶太人開始大規模接受希臘文化及希臘化東方文化的影響。公元前2世紀中期,塞琉古王國的國王安提阿哥·伊比弗尼斯(Antiochus IV Epiphanes,前175—前163)強制推行希臘化文化,同時禁止希伯來人的宗教崇拜和習俗。這一行為促成了公元前167年馬加比家族上司的大起義,猶太人因而獲得了一段時期的獨立,直到公元前63年被羅馬人征服為止。在公元前後的一百多年間,希臘化文化以更快的速度向猶太人社會滲透,其中最明顯的一個标志就是希臘語的廣泛流行。根據斯卡索涅對巴勒斯坦地區的調查,在屬于公元135年之前兩百年内的194塊重葬墓墓碑中,隻有26%的墓碑碑文是用希伯來文或亞蘭文寫成的,而高達64%的碑文是用希臘文寫成的。(85)一般而言,碑文的讀者主要是死者的家庭成員和朋友,這意味着當時能熟練操用希臘語的猶太人已經不再局限于社會的中上層。當然,希臘化文化的滲入最終并沒有導緻整個猶太社會被完全“希臘化”,相反,這些外來文化因素卻被部分地消化和吸收了。不過,希臘化文化的進入,卻引起了猶太社會的曆史性變革。首先是由于在接受外來文化上的态度分歧,整個社會開始分裂為若幹個互相對立的利益集團,以祭司貴族為主體的撒都該派、以宗教知識分子為核心的法利賽派、以城鄉下層為基礎的艾賽尼派等派别紛紛出現。(86)而更為重要的是,随着外來因素的滲透,希伯來社會中傳統的宗教集體主義和家長制原則面臨嚴重的危機,聯結各個個體的社會紐帶逐漸松懈,個人主義悄然擡頭,古老的正義觀在維系社會道德和維持傳統宗教信念方面,已經顯得軟弱無力,人們開始發現:由兒孫來承擔長輩的行為後果甚不公平,而發生于個人身上的現世報應也極少能夠真正展現社會公義的原則。于是,一種全新的正義觀出現了,它在本質上是反傳統的,因為它既強調個人責任個人承擔的理念,又把報應的時間從現世推到來世。

《申命記》叙述摩西律法道:“父母不應為子女所犯之罪而被處死,子女也不應為父母所犯之罪而被處死;一個人隻應為自己所犯之罪而被處死。”(87)根據桑德米爾的推斷,《申命記》與摩西五經的其他卷次均寫作于公元前450—前375年間。(88)上述引文所展現出來的新觀念,絕對不可能早于希臘化時代,是以,該節文字顯然是後來才被篡入到《申命記》中的。無論如何,這段文字告訴我們一個基本資訊:由于希臘化文化的影響,審判和賞罰的客體開始由家族轉化為個人。先知耶利米也預言說:“當那天(指最後審判日——引者注)到來之時,人們再也不會說:‘父母吃了酸葡萄,兒女嘗到了酸滋味。’隻有吃酸葡萄的人才會嘗到酸滋味;各人必因自己的罪而死。”(89)另一先知以西結對此作了進一步的發揮:古老的諺語“父母吃了酸葡萄,兒女嘗到了酸滋味”已經過時,犯罪者本人必死;兒子作惡,必罰兒子,與父親無關;父親作惡,必罰父親,與兒子無關。(90)這些新觀念,無疑是公元前2世紀中葉以後随着社會變革的出現而興起的。

這種“個人自負其責”的新理念,不僅對世俗的法律審判體系産生影響,而且對宗教道德方面的審判思想産生重大影響。随着希伯來社會的進一步分化,人與人之間的差異日益明顯,階級對立日趨尖銳。在現實生活中,惡人并不總是受到應有的懲罰,善人也未必能夠得到應有的保護,許多人的道德行為終其一生,均得不到公正的回報。約伯曾經憤憤不平地質問:“上帝為何讓惡人活着,讓他們增壽和繁盛?他們子孫不辍,自首相承。上帝沒有責罰他們的家人,他們也從來無須生活于恐懼當中。”對于這樣的問題,約伯的朋友以利法一方面堅持善有善報、惡有惡報的傳統意見,另一方面則采取不可知論的态度,把這一道德難題歸之于上帝的奧秘。(91)盡管約伯自己最後的确因善行而獲得了善終,但這畢竟是絕無僅有的例子。是以後來《傳道書》的作者又重新提起相同的問題,(92)但他卻采取了一種近乎玩世不恭的态度來應對:世上的榮華富貴均屬空虛無聊,人死後一切都将化為烏有。(93)

可見,現實世界的不公正的确是一種普遍現象,而上帝的正義又是絕對不可懷疑的;解決這一沖突的唯一出路,就是設想出一個能夠進行集中審判和報應的“來世”。來世觀念的出現,與死亡的逆轉有着密切的關聯。如上所述,早期希伯來人的世界觀中雖然具有某種“死後生活”的概念,但它不過是作為生命的殘餘形式而存在,它會随着屍體的消解而消失,這就是說,死亡是一個不可逆轉的自然過程。如今,在聖經的一些卷次中卻出現了一種逆轉死亡的明顯企圖。先知何西阿轉達上帝的話說:“我會把他們從陰間的掌控之下釋放出來嗎?我會把他們從死亡中解救出來嗎?啊,死亡,你們的災難就在那裡!啊,陰間,你們的毀滅就在那裡!”(94)在這裡,上帝明确指出人類的最大敵人就是死亡,不過他對自己會否幫助人類戰勝死亡尚存有疑慮。然而,這種疑慮很快便獲消解,上帝的态度漸趨明朗:“至高無上的主将永遠消滅死亡!他将擦掉每個人的眼淚,并将除去整個世界的人們所遭受的恥辱。”(95)這一轉折的标志性事件可能是巴比倫之囚(前587—前538):此前,死亡是每個人的必然結局,是物質世界之王,連上帝也無權進行幹預;此後,死亡不再肆虐這個世界,因為生死大權開始操控在上帝手裡,他根據自己的善惡标準,決定每個人的去留:“上帝使人死,也使人死裡複生;他使人下陰間,也把人從陰間帶回來。”(96)一種死而複活的理念由此而生。一個人能否獲救,是根據審判的情況來決定的,是以上帝也是萬民的最後審判者,任何人均無法逃避他的審判:“年輕人……可以随心所欲地做你們自己想做的事情,但是要記住,上帝會對你們所做的一切進行審判”;(97)“你所做的每一件事情,不管是善是惡,即使是暗中所做的,均要受到上帝的審判”。(98)

希伯來聖經中的複活,一般發生在上帝的審判之後,即經過審判,善人才被賜予複活,惡人則隻能以永遠的死亡來贖罪。不過,聖經的較早卷次隻含糊地談到某些善人被上帝帶走,如以諾活到365歲之後就不見了,“因為上帝把他帶走了”。(99)又如以利亞與以利沙師徒二人正站在約旦河邊談話,“忽然有火馬拉着帶火的戰車來到他們中間,以利亞便乘着一陣旋風上了天”。(100)過去一直把死亡看作是死者成為幽靈進入陰間,他(她)從此便與上帝斷絕了關系;如今在這兩個例子中,死者卻被上帝帶走,而且是被帶到天上去與上帝相處,這不能不算作是一種全新的因素。在某種意義上,登上天界便是超越了死亡,因而具有了複活的性質;可是能夠享受這種特殊待遇的例子卻極其稀少。

然而,在較晚撰寫的經卷中,複活不再被看作是極個别人所壟斷的特權,它開始成了許多人的追求和期待:“睡在塵土中的許多人都将醒來,一些人将永遠活着,另一些人将遭受永久的恐懼和恥辱。聰慧的領袖們必與明亮的天空一起發光。那使許多人走上正确道路的,也必像星星那樣發亮,直到永遠。”(101)對于複活的自信,在《以賽亞書》中表現得淋漓盡緻:“死去的人将要複活,他們的屍體将要再次獲得生命。睡在墳墓裡的人,都要醒來并愉快地歌唱。如同閃亮的甘露更新了大地,上帝也要複活死去多年的人們。”(102)複活之是以可能,是因為人本來就不該死:“當上帝造我們之時,他并不希望我們死;他使我們像他自己。把死亡帶到世上來的是魔鬼的嫉妒,凡屬魔鬼的人必将死亡。”(103)換一句話說,既然死亡是魔鬼的作品,隻要戰勝了魔鬼,就能戰勝死亡;而欲戰勝魔鬼和死亡,就須虔信上帝。《詩篇》的作者也唱道:為富不仁者,“注定要像綿羊一樣死去,死亡就是他們的牧者……他們的屍體在陰間裡快速腐爛;而上帝卻會救我脫離死亡的權柄”。(104)這裡的“我”,與“為富不仁者”形成了鮮明的對照:一個戰勝了死亡,另一個則永遠受死亡的奴役,這表明隻有一部分人能夠享受複活的榮耀。

在塞琉古國王安提阿哥迫害猶太人期間(約前180—前120),随着愛國熱情的高漲,複活的教義在以色列人當中獲得了更為廣泛的接受。有一位猶太人母親連同自己的七個兒子被逮捕了,在以極端痛苦的方式殉道之前,其中的六個兒子均發表了一番有關死後複活的感言。如第三個兒子在被問到是否會放棄自己的信仰時,“他大膽地舉起雙手,勇敢地說:‘上帝給了我雙手,然而對我來說,他的律法比雙手更可貴,我知道,上帝會把這些重新恩賜給我。’”(105)第四個兒子在死亡就要來臨時說道:“我高高興興死在你們手裡,因為我們确信,上帝會提升我們脫離死亡。但是你卻得不到複活,安提阿哥!”(106)那位英雄母親也用複活的前景來激勵每一個兒子:“我不知道你們的生命是如何在我的腹中開始的,我不是給你們生命和呼吸并将你們的身體各部分結合在一起的人。做這事的是上帝,是上帝創造了宇宙、人類和萬物。他是仁慈的,他會重新給你們生命和呼吸,因為你們愛他的律法勝過愛你們自己。”(107)這些視死如歸的猶太人,把敵人施加于他們身上的死亡痛苦,不僅看作是換取複活永生的代價,而且看作是上帝對他們民族罪過的一種懲罰,如第六個兒子在臨死前說道:“我們的遭遇是罪有應得,因為我們得罪了我們的上帝。這就是為什麼所有這一切災難降臨到我們頭上的原因。”(108)

與此同時,在猶太民間社會當中逐漸發展起某種天堂、地獄和報應的思想,當然這種思想還是相當朦胧的。天堂就是當年亞當和夏娃被趕出的伊甸園,它有時被設想在地上,有時又被描述在天上。據約瑟夫的說法,上帝把天堂建立在東方的某個地方,這是一個草木茂盛的花園,花園裡流淌着一條貫穿整個大地的河流,整條河流被劃分為恒河、幼發拉底河、底格裡斯河及尼羅河等四個部分。(109)至于地獄,猶太人稱之為“傑赫那”(Gehenna),它起源于耶路撒冷南部一個在古代專門用作人祭的場所,這是一個令人毛骨悚然的地方,它後來被放置在陰間的深處。(110)據公元前3世紀末至前2世紀早期的希伯來啟示錄文獻記載,一位叫以諾(Enoch)的人,曾在天使的引導下遊曆了神秘的死者之地,它處于大地最遙遠的一端;可是到了公元1世紀,以諾旅行的目的地由大地盡頭變成了七層天,天堂和地獄都在其中。(111)值得注意的是,此時的塔木德文獻已經談到死後報應的話題,例如有一個故事說:一名富人和一名窮人在同一天内死去,前者的葬禮非常奢華體面,而後者卻隻是草草下葬。窮人的朋友對此感到憤憤不平,直到有一天他做了一個夢,夢見窮人在天堂享樂,富人則在地獄受折磨。這位朋友還獲悉,窮人在其一生中也犯過罪,富人在其一生中也行過善,富人的豪華葬禮是對他行善的報償,窮人葬禮的簡陋則是對其罪過的懲罰。(112)這一故事揭示了當時盛行于猶太民間社會的一條報應原則:善人的小罪在這個世界裡就得到了懲罰,以便在另一個世界裡隻享有福分;而惡人的小善也在這個世界裡得到報償,以便在另一個世界裡隻受懲罰。該故事把富人與窮人分别歸入邪惡與善良這兩個截然相反的道德行列裡,這隻是反映了下層群眾的價值判斷,自然無法見容于猶太上層社會。是以,即使在公元前2世紀之後,也不是所有的猶太人都相信複活和來世。撰寫于公元前180年左右的《便西拉智訓》,(113)就明确表示了對來世的否定:“一個活人,可以唱歌贊美主,可是已經離開人間的死人,就不能感謝主啦。主對于歸主之人是多麼寬厚仁慈啊!但這并非人類的本性,我們誰也不能萬古長存”;(114)“上帝曾經向所有的生物宣布過死亡。你怎麼膽敢違背至高者的意願?在陰間,誰也不會過問你活過十年、百年或千年。”(115)不相信複活及來世的主要是撒都該人。約瑟夫告訴我們,撒都該人認為靈魂将随着肉體的死亡而消失;他們完全否定神意的存在,否定死後靈魂、來世懲罰和獎賞等觀念。(116)斯卡索涅據此把撒都該人稱作“猶太人中的伊壁鸠魯主義者”。(117)約瑟夫和斯卡索涅的說法得到了基督教新約聖經的證明。據《馬可福音》載,撒都該人曾經借猶太人中所盛行的族内繼承婚俗(Levirate)攻擊複活論,結果被耶稣的智慧所駁倒。(118)

由于傳統上靈肉整體論的影響,古代猶太人的複活便不是希臘哲學意義上單純的靈魂複活,而是肉體恢複到生命的狀态,即肉體複活。例如,先知以利亞在西頓的撒勒法時,就曾複活過房東的兒子。據說孩子已經病死,以利亞三次伏在他的屍體上面,求告上帝把生命賜還給孩子,上帝最終答應了先知的請求,于是孩子便奇迹般地複活了。(119)以利亞的學生以利沙也曾複活過一名孩子,他先是命人把自己的拐杖放在孩子的臉上,但沒有動靜,于是他不得不采用以利亞的辦法,以禱告和按摩使屍體恢複了生氣。(120)在以利沙死後不久,有人在慌亂中把一具屍體扔進了以利沙的墓裡,這具屍體一碰到先知的骸骨,便複活站起來了。(121)無論這類有關複活的細節有多麼離奇和荒誕,它們均表明複活的是肉體,即生命活力重新回到了軀體裡。至于猶太人所選擇的為何是肉體複活的概念而不是某種靈魂不死的思想,則是一個暫時無法徹底弄清的問題。塞高爾認為,雖然希臘思想對于希伯來社會有一定的影響,但是在涉及靈肉關系的時候,聖經作者不得不堅持希伯來傳統,因為希臘哲學刻意貶低肉體的傾向,與希伯來聖經的創造論格格不入,在上帝的創造中,肉體作為一種極其重要的受造物,理當保持應有的尊嚴,這樣才能保證整部聖經作品的前後一緻。(122)這一說法有一定道理。該執行個體足以證明:兩種不同文化的接觸,既可以導緻互相間的吸納和融合,也可以導緻互相排斥,使二者的對立更加明顯,否則,曆史上和現實世界中文化的多元化發展就無從談起。

實際上,古代猶太人的複活觀,也未必是土生土長的東西。沙奇德先生認為,希伯來人的複活和審判觀念,可能是從波斯的瑣羅亞斯德教中借鑒而來的。(123)根據古代波斯的神話,先知瑣羅亞斯德将使一名童貞女懷孕并生下最後的救主紹什安(Saoshyans),紹什安将複活一切死者并主持最後的審判,屆時惡人将被打回地獄,在那裡洗清肉體的罪責;然後所有人都要穿過一條由熔化的金屬所構成的河流,以證明每個人的正直;善良的勢力與邪惡的勢力将進行最後一次交戰,直到邪惡勢力被殲滅、其首領阿裡曼(Ahriman)永遠失去作惡的能力為止。(124)這種對未來所作的預言式宣告,與希伯來先知們對複國救主的期盼正相契合,是以可以初步斷言,前者曾經影響了後者。然而,不能據此而無視其他近東文化的影響。誠如考夫曼所說,古代近東地區的死後複活概念,大多與死者或地下世界的統治者的神化聯系在一起,因而被認為與猶太人一神教的預言理想存在着内在的對立。(125)不過,如果暫時撇開文化體系上的差異,僅就對于肉體複活的強調而言,則古埃及的影響是可以被強烈感受到的。衆所周知,有關地獄判官奧西裡斯(Osiris)的故事曾在古埃及廣泛流傳,該故事的與衆不同主要在于,它宣揚了一種“肉體複活”的思想:奧西裡斯的妻子伊西斯(Isis)必須找到被剁成碎塊并被抛撒在埃及各地的丈夫屍體,并親手将其縫接起來,他才得以複活,(126)即在古埃及人看來,軀體的完整存在是複活的基本前提。與埃及文明發生過如此密切接觸的猶太人,對于這一神話所表達出來的基本理念,顯然不可能無動于衷。此外,像巴比倫的春季創造力之神塔木斯(Tammuz)和腓尼基的豐産之神阿多尼(Adonis)等,均具有某種複活的能力,它們與猶太人的複活思想之間的關系,也值得進一步關注。

四、結語

希伯來聖經通過對繁瑣儀式的描述和反複強調,不僅向我們傳遞了有關古代猶太人世俗生活和宗教生活中的基本理念及價值取向,同時也向我們揭示了他們對于死亡的基本态度和超越方式。與其他古代民族一樣,古代猶太人也發展出了極其豐富的死亡觀,希伯來文化其實并不缺乏對于死亡的思考。當然,特殊的生活經曆也為猶太人的死亡觀烙下了鮮明的印記。這個曆經磨難的民族,既沒有刻意戀生懼死,也沒有過度重死輕生;相對于同一時代的其他重要民族而言,死亡之神似乎對他們更加眷顧,可是在死亡面前,他們總是能夠采取一種自然主義和現實主義的超然态度,這與他們長期存留的宗教集體主義和家族觀念有着密切的關聯。進入希臘化時代以後,在希臘文化的影響下,猶太人社會中的個人主義逐漸盛行,因而其死亡觀中出現了包括複活和審判在内的某些新因素。從羅馬帝國末期起,新柏拉圖主義開始成為思想界的新時尚,與其有着密切接觸的猶太人,也難免受到深刻的影響。活躍于13世紀的著名猶太拉比阿布拉費亞(Abraham Abulafia),曾經以典型的柏拉圖主義者的口吻談論到死亡:“你體内的神聖的注入物越強盛,你的外在的和内在的器官就會變得越衰弱,你的肉體将開始劇烈地顫抖,直到你覺得你即将死去為止;因為你的靈魂變得與你的肉體相分離,這種分離是因你極大地喜悅于重新獲得和知曉你曾經知曉的事物的緣故。”(127)在這裡,阿布拉費亞與柏拉圖和普羅提諾一樣,把學習看作是回憶,把死亡了解為擷取最高真理時的一種銷魂和狂喜狀态;這意味着在一流的猶太學者當中,傳統的靈肉整體論正在發生動搖。不過,必須特别指出的是,盡管曾經出現過如此複雜的曆史插曲,希伯來聖經中的死亡觀的基本因子,包括對于死亡的本質認知以及由此形成的各種習俗,并沒有随着時代的變遷而産生質的變化,這些因子作為古代猶太人的重要思想遺産,在後來的曆史時期裡得到了傳承,而且還在很大程度上影響了後起的基督教。可以毫不誇張地說,古代猶太人的自然主義死亡觀,為早期基督教死亡觀的興起埋下了伏筆。

注釋:

例如,博厄斯曾認為,無視死亡與來世問題,是猶太教的一個重要特色。參見M.I.Boas,God,Christ and Pagan,London:George Allen & Unwin Ltd.,1961,p.15.

Michael G.Wensing,Death and Destiny in the Bible,Collegeville:Liturgical Press,1993.

Michael Fishbane,The Kiss of God:Spiritual and Mystical Death in Judaism,Seattle & London:University of Washington Press,1994.

Neil Gillman,The Death of Death:Resurrection and Immortality in Jewish Thought,Vermont:Jewish Lights Publishing,1997.

David Kraemer,The Meanings of Death in Rabbinic Judaism,London:Routledge,2000.

Jack Riemer and Sherwin B.Nuland,eds.,Jewish Insights on Death and Mourning.New York:Syracuse University Press,2002.

C.D.Elledge,Life after Death in Early Judaism:The Evidence of Josephus,Tübingen:Mohr Siebeck,2006.

賈延賓:《論猶太教的死亡觀》,傅有德主編:《猶太研究》第7輯,濟南:山東大學出版社,2009年。

希伯來聖經被後起的基督徒稱作“舊約”。公元4世紀後期,拉丁教父傑羅姆經過長期的收集、編撰和翻譯工作,最終形成了一個聖經通俗拉丁文版本,即著名的Vulgate聖經。該版本聖經的舊約部分,雖然以古希伯來文版本為主要底本,但同時也吸納了包括七十子希臘文譯本在内的其他異本文獻的内容和要素,是以從文化内涵的角度看,此版本比起此前、同時代及以後相當長時間裡所流行的各式各樣的其他版本來,其所包含的文化曆史資訊無疑是最為豐富的;就舊約思想而言,它不僅反映了馬加比造反以前較原始狀态下古猶太社會的情況,而且也反映了此後異邦文化(尤其是希臘化文化)對猶太社團的沖擊和影響的情況。換句話說,通俗拉丁文版聖經的舊約部分,既包容了猶太人中正統派的思想和觀點,也包容了非正統派的思想和觀點,是以該版本最能展現猶太曆史傳統的緣起、傳承、發展、演變及其與周邊異族文化的關系。本文所采用的Biblia Sacra(iuxta vulgatam versionem,Stuttgart:Deutsche Bilelgesellschaft,1994),是在傑羅姆版本的基礎上,進一步吸納中古和近代流行于西部教會的多個異本要素而成的一個綜合體,其内容之豐富,已大大超過了傑羅姆的版本,自問世以來,其學術價值已經獲得學界的廣泛認可。這便是本文将其當作核心文獻來使用的主要理由。

鑒于《創世記》中有關創造的故事前後邏輯混亂,人們完全有理由相信該故事不過是若幹不同作者的作品的混合物。詳情請參照Richard Elliott Friedman,Who Wrote the Bible? New York:Harper Collins Publishers,1987.

(11)Liber Genesis,1:26-27.本文使用的聖經版本為Biblia Sacra,所涉篇名和人名按新教習慣譯出。以下引用僅标示篇名及章節,不另行注明版本。

(12)Liber Genesis,2:7-22.

(13)Jacques Choron,Death and Western Thought,New York & London:The Macmillan Company & Collier-Macmillan,Ltd.,1963,p.81.

(14)Liber Genesis,2:15-17.

(15)Liber Genesis,3:1-7.

(16)Liber Sapientiae,1:13-14.

(17)Saint Augustine,City of God,Book XII,Chapter 22,San Francisco:Penguin Books Ltd.,1984.

(48)Liber Genesis,5:3-11.

(19)Liber Genesis,9:29.

(20)Liber Genesis,11:10-25.

(21)Liber Genesis,25:7-8; 23:1.

(22)Liber Genesis,35:28.

(23)Liber Genesis,47:28.

(24)Liber Deuteronomii,34:7.

(25)Liber Iosue,24:29.

(26)I Samuhelis,4:15.

(27)Flavius Josephus,The Antiquities of the Jews,in The Works of Flavius Josephus,trans,by William Whiston,vol.1,Book I,Chapter 3,Philadelphia:Jas.B.Smith & Co.,1854,p.45.

(28)Oskar Skarsaune,In the Shadow of the Temple:Jewish Influences on Early Christianity,Downers Grove:InterVarsity Press,2002,p.95.

(29)Liber Iob,34:14-15.

(30)Psalmorum,103:29.

(31)Liber Genesis,3:19.

(32)Liber Iesu Filii Sirach,41:5.

(33)II Samuhelis,14:14.

(34)Liber Genesis,15:15.

(35)Liber Iob.5:26.

(36)Psalmorum,89:14.

(37)Liber Deuteronomii,30:15-16.

(38)Jack Riemer and Sherwin B.Nuland,eds.,Jewish Insights on Death and Mourning,p.7.

(39)Liber Genesis,47:29-30.

(40)Flavius Josephus,The Antiquities of the Jews,in The Works of Flavius Josephus,vol.1,Book II,Chapter 8,p.81.

(41)III Regum,2:10; 11:43; IV Regum,14:16; II Paralipomenon,16:13-14.

(42)參見Liber Iudicum,8:32; 16:31; II Samuhelis,2:32; 17:23.

(43)Michael G.Wensing,Deathand Destiny in the Bible,p.36.

(44)Liber Genesis,22:17-18.

(45)Liber Iob,5:25.

(46)Liber Iesu Filii Sirach,41:1-4.

(47)Ill Regum,19:4.

(48)Liber Iob,7:16.

(49)Iona Propheta,4:3.

(50)Isaias Propheta,38:1-8.

(51)參見Philip Babcock Gove,ed.,Webster's Third New International Dictionary of the English Language Unabridged,Springfield:Merriam-Webster Inc.,1961,p.2093.

(52)Liber Iob,26:5-6.

(53)Isaias Propheta,14:9,11.

(54)Eliezer Segal,"Judaism," in Harold Coward,ed.,Life after Death in World Religions,New York:Orbis Books,1997,p.14.

(55)Hiezechiel Propheta,32:19-23.

(56)Psalmorum,87:4-7.

(57)在因諾亞的虔誠而決定饒恕其後代時,上帝說道:“人們從小就懷有惡念。”可見,至少在某位聖經作者看來,人是具有某種罪惡屬性的。參見Liber Genesis,8:21.

(58)Psalmorum,6:6.

(59)Psalmorum,30:13.

(60)Psalmorum,113:25.

(61)Psalmorum,87:12-13.

(62)Liber Baruch,2:17.

(63)Isaias Propheta,38:18-19.

(64)I Samuhelis,28:3-19.

(65)"The Martyrdom of Pionius the Presbyter and His Companions," in The Acts of the Christian Martyrs,Introduction,trans.Herbert Musurillo,Oxford:The Clarendon Press,1972,p.155.

(66)I Samuhelis,28:14.

(67)Eliezer Segal,"Judaism," p.15.

(68)我們無法從聖經中獲得有關早期猶太人處理喪葬事宜的完整資訊,不過雷莫爾對當代美國猶太人喪葬事宜的調查卻為我們提供了有價值的參照資料,他圍繞死亡事件所開列出的喪葬事項包括:通路臨終者;整理屍體;看護屍體(Shomer);舉行葬儀;撕袍哭叫;為死者唱贊美詩;遵行十一個月的哭喪期(Shloshim);祈禱團禱告(Minyan);周年忌辰儀式(Yahrzet),等等。參見Jack Riemer and Sherwin B.Nuland,eds.,Jewish Insights on Death and Mourning,Foreword,p.xvi.

(69)Liber Levitici,20:14.

(70)II Samuhelis,21:1-14.

(71)Hiezechiel Propheta,32:27.

(72)Michael G.Wensing,Death and Destiny in the Bible,pp.39-40.

(73)Alfred C.Rush,Death and Burial in Christian Antiquity,Washington,D.C.:The Catholic University of America Press,1941,p.128.

(74)Flavius Josephus,The Antiquities of the Jews,in The Works of Flavius Josephus,vol.1,Book IV,Chapter 8,p.147.

(75)Herodotus,The Histories,trans.Aubrey de Sélincourt,Book 2,Harmondsworth:Penguin Books Ltd.,1964,pp.132-134; Book 1,p.94; Book 3,pp.180-181.

(76)Hieremias Prophetae,34:1-5.

(77)IV Regum,16:11-14.

(78)II Paralipomenon,21:18-20.

(79)Liber Levitici,21:6.

(80)Liber Levitiei,19:5-7.

(81)I Samuhelis,31:1-13.

(82)Michael G.Wensing,Death and Destiny in the Bible,p.39.

(83)Psalmorum,1:1-6.

(84)Liber Exodi,34:6-7.

(85)Oskar Skarsaune,In the Shadow of the Temple:Jewish Influences on Early Christianity,p.41.

(86)參見Flavius Josephus,The Antiquities of the Jews,in The Works of Flavius Josephus,vol.2,Book XVIII,Chapter 1,p.66.

(87)Liber Deuteronomii,24:16.

(88)Samuel Sandmel,Judaism and Christian Beginnings,New York:Oxford University Press,1978,p.24.

(89)Hieremias Prophetae,31:29-30.

(90)Hiezechiel Propheta,18:1-4; 10-20.

(91)Liber Iob,21:7-9; 22:13-20; 4:7-8.

(92)Liber Ecclesiastes,9:2-10.

(93)Liber Ecclesiastes,6:1-11; 9:2-10.

(94)Osee Propheta,13:14.

(95)Isaias Propheta,25:8.

(96)I Samuhelis,2:6.

(97)Liber Ecclesiastes,11:9.

(98)Liber Ecclesiastes,12:14.

(99)Liber Genesis,5:23-24.

(100)IV Regum,2:11.

(101)Danihel Propheta,12:2-3.

(102)Isaias Propheta,26:19.

(103)Liber Sapientiae,2:23-24.

(104)Psalmorum,48:15-16.

(105)Liber II Macchabeorum,7:10-11.

(106)Liber II Macchabeorum,7:14.

(107)Liber II Macchabeorum,7:22-23.

(108)Liber II Macchabeorum,7:18.有關古代猶太人對本民族罪過的了解,請參見Richard Elliott Friedman,Who Wrote the Bible? pp.138-140.

(109)Flavius Josephus,The Antiquities of the Jews, in The Works of Flavius Josephus,vol.1.Book I,Chapter 1,p.41.

(110)Eliezer Segal,"Judaism," p.22.

(111)Richard Bauckham,The Fate of the Dead:Studies on the Jewish and Christian Apocalypses,Leiden,Boston and Koln:Brill,1998,pp.83-88.

(112)Richard Bauckham,The Fate of the Dead:Studies on the Jewish and Christian Apocalypses,p.99.

(113)參見Samuel Sandmel,Judaism and Christian Beginnings,p.77.

(114)Liber Iesu Filii Sirach,17:28-30.

(115)Liber Iesu Filii Sirach,41:5-6.

(106)Flavius Josephus,The Antiquities of the Jews,in The Works of Flavius Josephus,vol.2,Book XVIII,Chapter 1,p.66; Flavius Josephus,A History of the Jewish Wars,in The Works of Flavius Josephus,vol.2,Book II,Chapter 8,p.216.

(117)Oskar Skarsaune,In the Shadow of the Temple:Jewish Influences on Early Christianity,p.110.

(118)詳見Secundum Marcum,12:18-27.Levirate是廣泛流行于古代希伯來人當中的一種婚俗,根據這一習俗,丈夫死後如果沒有留下後裔,妻子必須嫁給亡夫的兄弟或其他近親。據《馬可福音》載,撒都該人诘問耶稣:有兄弟七人,老大無子而死,其妻嫁與老二;老二又無子而死,遂嫁與老三;如此遞嫁,七人均未留下孩子而死;最後該女人亦死去,請問倘若有複活,複活後此女人該是七人中哪一人之妻?耶稣回答說:複活之人像天使,無嫁娶,故無歸屬之争。

(119)III Regum,17:17-24.

(120)IV Regum,4:18-37.

(121)IV Regum,13:20-21.

(122)Eliezer Segal,"Judaism," p.18.

(123)Shaul Shaked,"Iranian Influence on Judaism," in W.D.Davies and Louis Finkelstein,eds.,The Cambridge History of Judaism,Cambridge:Cambridge University Press,1984,pp.323-324.

(124)J.R.Hinnells,"Zoroastrianism," in Richard Cavendish,ed.,Mythology:An Illustrated Encyclopedia,London:Orbis Publishing Limited,1980,p.42.

(125)參見Eliezer Segal,"Judaism," pp.15-16.

(126)Bruce Lafontaine,Gods of Ancient Egypt,no.3,New York:Dover Publications,Inc.,2002.

(127)Michael Fishbane,The Kiss of God:Spiritual and Mystical Death in Judaism,pp.39-40.