作者:江湖邊 責編:Kuma 封面圖:Alva Skog

去年我們在研究内容的「日常相關度」上做了很多努力。希望這些學術結論可以作為提高日常幸福感的一種參考,與我們真切的生活發生聯結。

我們總結了一份最值得關注(也可能是最實用)的年度心理學研究。

它由 27 份文獻組成,全文約萬字。主要涉及:

科學建構「幸福感的日常秩序」

如何與抑郁和焦慮情緒相處

戀愛、結婚、交朋友…提升親密關系的技能

一些簡單的「職場心理」錦囊

哪些「扭曲性思維」對心理健康有害?

下面,我們邊看這一年的心理學研究,邊來回顧2021這一年吧!

建構幸福感的日常秩序

1. 愛做飯的人,心理更健康且死亡率更低

很多喜歡做飯的朋友說,自己做飯的時候真的很「正念」,莫名很愉快。

科學研究證明,他們說的很對,愛做飯的人不但心理更健康,而且活的還更久。

一項發表于《Health Education & Behavior》的研究,系統地回顧了 11 篇研究烹饪和心理健康關系的研究,發現做飯對心理健康有 4 個好處:

烹饪可能會提供「快樂的回憶」,給做飯的人帶來被治愈的感覺;

由于烹饪是一項每天都可以參與并掌握的事情,是以它給人們帶來了自我效能感和自尊的提升;

作為烹饪的結果,一個人營養狀況的改善就可能對情緒産生積極的影響;

喜歡烹饪的人很可能和别人一起做飯,與朋友的互動會帶來積極的心理體驗。

2. 每天在戶外呆一會,就能「深度按摩」腦子

一篇發表于《The World Journal of Biological Psychiatry》的研究揭示:每天在戶外呆一會,對大腦認知功能的好處類似于體育鍛煉及認知訓練。

研究表明:

過去 24 小時在戶外度過的時間越久,大腦的背外側前額葉皮層(DLPFC)中灰質的比例越大,這與更強的行動計劃和認知控制有關(灰質減少與精神疾病的發病有關);

過去 24 小時在戶外度過的時間,可以解釋 DLPFC 灰質比例 3% 的變化,這與體育運動和認知訓練的影響大小類似(2-5%)。

研究者表示「不管是普通人還是精神疾病患者,每天簡單散個步,就可以改善注意力、情緒和整個心理健康狀況」。

「臨床醫生可以将在新鮮空氣中散步作為處方的一部分」,研究合著者、UKE 精神病學和心理治療系博士後 Anna Mascherek 說。

3. 能别熬夜就别熬,真會「變醜」

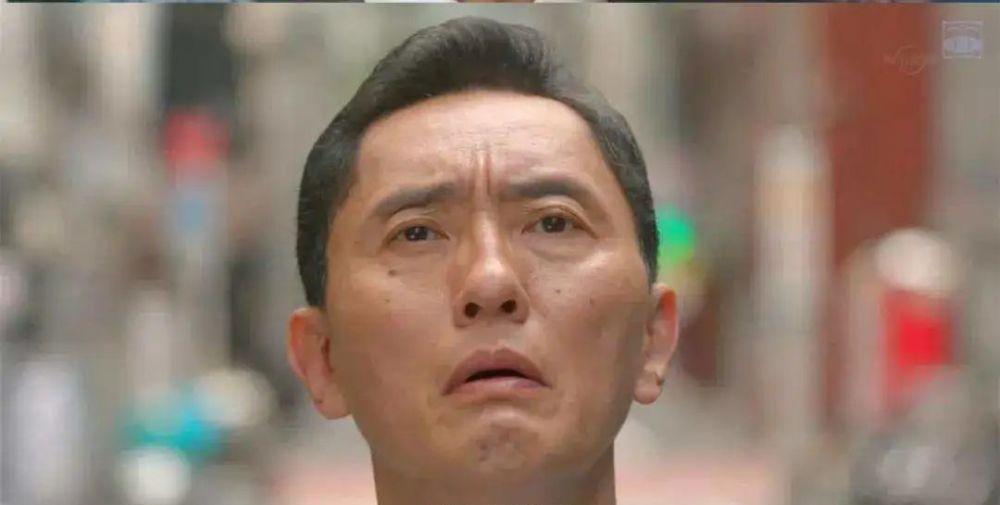

左邊的人睡了個好覺,右邊的人熬了夜,你看得出來嗎?

斯德哥爾摩大學發表于《Sleep》的一項研究表明,熬夜後,你不隻會獲得黑眼圈,還能收獲另外 7 種面部的「熬夜獎章」。研究顯示:

熬夜後的人們,疲勞寫在了臉上:熬夜讓人們的皮膚蒼白、嘴角下垂、黑眼圈、眼睛周圍皺紋多、眼睑下垂、眼睛發紅、眼睛腫脹、眼睛呆滞。

熬夜後人們不但顯得更疲勞,還被認為更悲傷。

人們越疲勞,這些情況越嚴重:皮膚蒼白、嘴角下垂、黑眼圈、眼睛周圍皺紋多、眼睑下垂、眼睛發紅、眼睛腫脹、眼睛呆滞。

4. 聊點八卦,可以增進社會關系

發表在《Current Biology》的一項研究,指出了「聊八卦」的 2 個好處:既能加深感情,還能增進人際合作。

達特茅斯學院的研究者招募了近 1000 名參與者,讓他們 6 人一組玩遊戲:每位參與者都會得到 10 美元,參與者要決定給自己保留多少錢和把多少錢用作團體基金,用作團體基金的錢最後會乘以 1.5 再平分給六位參與者。

在遊戲設定中:有些人能知道其他人投了多少錢進團體基金,有些人則不知道。如果 A 和 B 聊天時談到了 C,那就看做 A 和 B 聊了 C 的「八卦」(Gossip,兩個人私下聊了另一個人的資訊)。

研究發現:

A 和 B 聊了 C 的八卦後,A 會改變對 C 的評價,并且會調整自己投多少錢作為團體基金的決定;

A 和 B 聊了 C 的八卦後,相比沒有聊八卦的人,A 和 B 對彼此的評價更高,并且更願意繼續與對方合作玩遊戲。

5. 如何做個快樂的白日夢?

一項佛羅裡達大學發表在《Emotion》的研究,或許能教你做個更愉快的白日夢。

研究人員要求參與者在 4 分鐘内思考快樂的想法,并報告這段時間的感受。結果表明:

當隻是被要求思考快樂的事時,參與者傾向于去想吃冰淇淋之類的膚淺樂趣;

看了既快樂又有意義的思考示例後,參與者所思考的事帶來的愉悅程度要多 50%。

而最令人愉悅的「白日夢」是這樣的:集中精力、思考積極的事、思考對自己有意義的事(比如過去的重要時刻、未來的标志性成就)。

6. 宅家太久的人會「變傻」

宅家雖然有挺多的快樂,但《Neurological Sciences》的研究告訴我們,在一個環境裡呆得太久,有「變傻」的危險——研究者稱之為「土撥鼠之日效應」。

《土撥鼠之日》是一個喜劇電影,男主去報道北美傳統節日“土撥鼠日”,但卻被困在了這一天:隻能不停地在這一天醒來,并過着重複的生活

新南威爾士大學的研究者調查了 4175 名因新冠疫情被隔離的參與者,評估他們的心理健康狀況和認知能力。

結果表明:

超過 70% 的參與者出現了無聊、沮喪和害怕被感染等負面情緒。

約 30% 的參與者在隔離期間出現了認知問題(記憶力不好,或注意力無法集中)。

為什麼會出現認知問題?研究者指出,這和人們長時間呆在一個固定的環境中有關:

「記憶雖然是關于體驗(發生了什麼)的,但環境因素将有助于我們檢索記憶。當你每天都呆在一個環境中時,大腦就會很難區分這些記憶。

如果你就是喜歡宅在家裡,記得多和他人交流、多鍛煉,這樣可能有助于保護記憶力。」

學習與焦慮和抑郁情緒共處

7. 腦中的「抑郁/快樂開關」:幾分鐘緩解嚴重抑郁症

比抑郁更痛苦的,是對抗抑郁藥存在抗藥性。

好消息是,加州大學舊金山分校的研究者通過在患者腦内植入多部位顱内電極、進行深部腦刺激後,成功緩解了一位存在嚴重抗藥性抑郁症狀患者的病情。

這是一項于 1 月 18 日發表于《Nature Medicine》的個案研究。

圖源:Katherine Scangos

精神病學和行為科學系助理教授 Katherine Scangos 博士和同僚發現,刺激大腦的不同部位,能夠減輕腦部疾病的獨特症狀。需要注意的是,對不同部位的刺激效果取決于患者接受刺激時的精神狀态。

例如,在刺激一個區域後,患者報告說感到了明确的「愉悅感」,而刺激第二個區域則導緻「中立警覺……近似于感受到棉花和蜘蛛網那種輕微」的警醒感,在刺激腦内眶額皮層(OFC)區域時則産生了一種平靜的愉悅感,「就像……在讀一本好書」。

UCSF 主任 Andrew Krystal 表示,「隻有幾分鐘的針對性刺激,我們就可以在數小時内消除患者症狀,這一事實令人矚目。」

8. 想降低抑郁風險?早睡早起一個小時

發表于《JAMA Psychiatry》的一項研究表明,早睡早起一小時,人們患抑郁症的風險就降低 23%。

哈佛大學的科研人員分析了 85 萬人的遺傳資料和 25 萬人的睡眠偏好問卷,獲得了超過 8 萬人的為期一周的跟蹤資料,并收集了參與者匿名的精神科診斷資訊。研究表明:

睡眠時間段的中點(睡到一半時的時間)早一小時,患重度抑郁症的風險就會降低 23%;

睡眠時間段的中點早兩小時,患重度抑郁症的風險就會降低 40%;

對于晚睡晚起的人,提前入睡可能會對他們的心理狀态有所幫助。尚不清楚那些已經早睡早起的人,是否可以從更早起床中受益。

這項研究顯示的「平均睡眠中點」是淩晨 3 點,也就是說人們晚上 11 點睡覺,早上 6 點起床。

舉個例子,如果一個通常在淩晨 1 點睡覺的人改為在 0 點睡覺,睡覺時長相同,那麼他患抑郁的風險可以降低 23%;如果晚上 11 點睡覺,可以減少大約 40%。

研究者表示:

「日間偏好(喜歡早睡早起)與不容易患抑郁症有關。一是早起的人在白天接受更多的光照,導緻一系列激素水準變化,進而影響情緒。二是早睡早起的人能更好地适應上下班時間,跟『社會時鐘』更一緻。

隻要白天增加運動,晚上把電子裝置調暗,就能幫助向前調整睡眠時間。」

9. 和 Siri 聊天,真的可以減輕焦慮

網友說:有時候覺得,Siri 比男朋友情商高。

不是說笑,一項帕洛阿爾托大學發表于《JMIR Formative Research》的研究表明,人們通過和「精通心理學」的人工智能聊天,可以有效地減少自己的焦慮和抑郁情緒。

不過他們沒有研究 Siri,而是研究了一種名叫「Tess」的、能提供心理支援的聊天機器人。

研究顯示:

實驗組的參與者與 Tess 交換的資訊越多,他們就越容易對 Tess 給予積極回報(如:我覺得這次對話有幫助、你真的很了解我)。

而消極評價 Tess 的參與者,主要是抱怨 Tess 的回應不夠精準(如:沒有具體回應我的問題);

實驗組的參與者,在 8 周的心理幹預後,表現出焦慮症狀的顯著減少。而對照組的參與者,焦慮症狀沒有顯著變化。

10. 受傷時别躲在被子裡哭

你在特别難過和傷心的時候也會躲到一個沒有人的狹窄角落裡嗎?

盡管狹小的空間會給我們讓我們感到安全,但愛荷華大學一項發表于《 Frontiers in Behavioral Neuroscience 》的一項小鼠研究表明,這很可能是不對的。

經曆創傷一小時後,在 CO2 濃度為 10% 的環境中待 30 分鐘,經曆創傷的小鼠再次聽到聲音時身體僵直的時間長了三分之一;

當時間超過 24 小時,CO2 濃度對創傷記憶的強化效果才會完全消失;

即使不用聲音而隻用環境線索(如燈光、氣味、地闆紋理等)作為刺激,CO2 的強化作用也很明顯。

被子或者衣櫃内空間狹小,空氣流通性差,CO2 濃度比外界更高,這可能使我們對創傷性經曆的記憶更加牢固。

電影《活埋》中男主從昏迷中醒來後發現自己被活埋在一片沙漠,這種高 CO2 濃度環境會讓人們的創傷性記憶更深刻。

11. 定期運動,焦慮症風險下降 62%

在一項發表于《Frontiers in Psychiatry》的研究中,瑞典隆德大學以瓦薩滑雪節為平台收集了 1989-2010 年間接近 400,000 人的資料,以流行病學研究規模分析了運動與焦慮症狀之間的關系。

定期運動使得人們患焦慮症的機率降低 62%;

運動表現水準高的女性比水準低的女性更容易患焦慮症,但患病機率仍然顯著低于缺少鍛煉的女性,這種差異僅在女性群體中存在。研究者認為,運動水準高可能是女性存在焦慮症的一種症狀,而非焦慮症的成因。

研究者同時也說,盡管他們将滑雪作為研究對象,但這并不意味着滑雪比其他運動更能降低患焦慮症的機率,無論從事何種類型的運動,堅持鍛煉總是能為心理健康帶來正面影響。

12. 真正支援抑郁症患者的三種行為

GeneSight 在美國進行的一項調查發現:83% 的受訪抑郁症患者認為,如果抑郁症能得到更廣泛的科普,他們的生活會更輕松。

75% 的抑郁症患者說,他們希望得到親人的支援,哪怕僅僅是傾聽,或說一些支援性的話,比如:「我能幫什麼忙嗎?」「你想談談嗎?」

但他們在生活中卻常常聽到:「想開點,大家都有不開心的時候」「你要努力克服」。

精神病學教授 Michael Thase 表示:「抑郁症是一種嚴重但可治療的疾病,它影響一個人的感覺、思考和行為。人們常低估抑郁症患者的虛弱情況,給他們貼上『懶惰』的标簽,這可能會加劇病恥感,讓人們不願尋求治療。」

如果你身邊有人出現了抑郁的症狀,你可以這樣幫助他:

1)專業的事交給專業的人來做。鼓勵就診,遵醫囑吃藥、求助心理咨詢。

2)陪伴和傾聽,不要試圖改變對方。提供陪伴,給他關注、尊重、接納與愛。本次調查中列舉了一些抑郁患者感覺得到支援的話,比如:「我也感到很難過」「你想談談它嗎」「我該如何幫助你」。

3)照顧好自己的情緒和精力。接納自己的局限,也建立自己的邊界。當你覺得耗竭的時候,花一些時間好好照顧自己。先能照顧好自己,才有可能照顧好他人。

戀愛、結婚…幾個處理親密關系的技能

13. 約會的時候最不該在什麼事上撒謊

(單身多年的)編輯一直很好奇,大家工作以後都是怎麼談上戀愛的?

直到我們偶然翻到一篇研究,2000 年往後,「通過網絡」認識彼此的情侶數量飛速上升:

不過,網戀奔現發現被騙的新聞不在少數。已有研究發現,大約有 81% 的線上約會軟體使用者在編輯個人資訊時加入了虛假内容。

為了探究人們最反感哪些資訊造假,來自加拿大尼皮辛大學和多倫多大學的研究表明:

與男性相比,虛假的職業資訊更讓女性感到不安;

與女性相比,外貌欺騙更讓男性感到不安。

研究者認為,對欺騙的反應存在性别差異,可能與人類千百年來的進化過程有關,自然選擇的過程使得男性更看重外在吸引力,而女性更看重身份地位。

但這種帶有性别刻闆印象的認識會随着觀念進步逐漸消失,從根本上來說,真誠是最重要的,願意向對方顯露出真實的自我才是建立關系的基礎。

14. 多曬太陽,增強性吸引力

特拉維夫大學的研究者發表于《Cell Reports》的論文發現,暴露于陽光下的人們,浪漫感和激情确實都會增加。這可能是因為:

1)紫外線照射提升了性意願

動物模型實驗顯示,紫外線對性行為有很強的促進作用:雌性小鼠的性激素水準顯着上升,卵巢增大,發情期延長;雄性小鼠和雌性小鼠之間的吸引力增加,并且更願意進行性交。這可能與一種叫 p53 的蛋白有關。

《泰坦尼克号》

2)陽光喚醒了男性的「情感」和女性的「身體」

32 名人類被試的問卷+血液測試的結果顯示:暴露于紫外線讓人們釋放了更多的性激素。

女性在接受紫外線光療後,性激情被更多地喚起,她們在身體喚醒上的得分更高。而男性在接受紫外線光療後,情感激情被更多地喚醒,他們會想更多地了解自己的伴侶。

研究者表示:「在歐洲和北美,春秋都是人們受孕的高峰,這被認為和陽光和溫度等環境因素有關。陽光可能通過直接調節皮膚和腦之間的電信号傳遞,也可能是通過讓下丘腦控制汗腺分泌更多的資訊素,來影響人們的性行為」。

15. 影響婚姻的一個關鍵因素:在壓力中如何對待彼此

福羅裡達大學心理學系的 James McNulty 等人在《PNAS》上發表的一項研究發現:

在那些關系最滿意、婚姻最持久的夫婦中,有一個特别的持久品質,那就是——夫妻在壓力時期對待彼此的表現。它能決定婚姻的成敗。

研究人員收集了 1104 對異性新婚夫婦婚後 2-4 年的相關資料,拿到了 12486 份對婚姻滿意度的評估。研究結果表明:

依戀焦慮水準高的人,承受了更大的壓力;

長久的品質(比如遇到問題時,傾向于參與還是對立)影響夫妻雙方行為的改變,進而預測了婚姻滿意度。

「神經質」的程度高,也可能在壓力下導緻更多對立行為。

《婚姻故事》

是以婚姻的成敗不僅取決于找的隊友靠不靠譜,還和我們自身如何應對壓力事件密切相關。

16. 最幸福的伴侶,在「權力感」上最平等

家裡「誰的地位高」,似乎等于「誰在關鍵事情上權力大」。但馬丁路德大學發表于《Journal of Social and Personal Relationships》的一項研究表明:

親密關系中的幸福感,與伴侶雙方「實際的權力」平衡無關,隻和「他們自己的權力感」有關——也就是,他在自己最看重的事情上是否有決定權。研究表明:

男性擁有更多的實際權力(平均而言男性的年齡更大、收入更高、受教育水準更高),但實際的權力配置設定和親密關系品質無關;

最幸福的伴侶是雙方都有高度「個人權力感」的伴侶。并且,你在關系中的權力感越高,信任和投入也越多。

「伴侶之間進行的不是『零和博弈』,伴侶雙方就可以都有高度的個人權力感。

比如,妻子可能想決定去哪裡度假,而丈夫想決定去哪裡吃飯。能對自己看重的事情做決定,這對親密關系的幸福來說非常重要」。

《愛在黎明破曉前》

關于「交朋友」的幾個小貼士

17. 找個聽自己說話的朋友,能提高智商

能「傾聽」别人的朋友真的很珍貴。

根據一項發表于《JAMA Netw Open》的研究結果,有很多「聽衆朋友(listener availability)」的話,你可能會是以變得更聰明。

紐約大學格羅斯曼醫學院的研究者分析了弗雷明漢心髒研究中 2171 名參與者的資料,包括他們的社會支援系統情況、腦磁共振成像和神經心理學測試的結果。

65 歲以下的參與者中,如果他們的「聽衆朋友」較少,當他們的的腦容量每減少一個标準機關(SDU)時,認知能力會老化 4.25 年;

如果「聽衆朋友」較多,認知能力的老化減少至 0.25 年。

也就是說,如果一個人有很多「聽衆朋友」,當他因為衰老而腦容量萎縮時,他的認知能力會保持在更好的水準——他的「認知彈性」更好。

《老友記》

18. 「沒空赴約」會傷害友情,除非你這麼說

如果你朋友邀請你出去玩,但你說「我沒空,不能去」,那麼你們友誼的小船,就要晃一晃了。

在一篇發表于《消費者心理學雜志》的研究中,俄亥俄州立大學的學者通過詢問人們當他們的邀請被朋友拒絕時的感受,發現:

當朋友以「沒時間」為理由拒絕自己的邀請時,相比朋友以「沒錢」為借口拒絕時,人們感到與朋友的親近感和信任度下降得更多;

人們表示,「沒錢」顯然超出了朋友的控制範圍,但「沒時間」并不是;

是以「沒時間」的理由也不是都不好:當人們由于自己不能控制的事情(比如「我下周末要參加姐姐的婚禮」)而拒絕邀請時,就不太會損害關系。

沒時間這種理由之是以會傷人,是因為容易給人「相比你的邀請,我更看重别的事情」的感覺。

研究者說:「由于時間不夠而拒絕邀請,即便你是真的沒時間,也同樣會損害關系。」——如果你珍視這份友情,就要耐心講講自己不能赴約的原因呀。

19. 别怕「凡爾賽」,主動告知自己的好消息

你會不會擔心,把自己成功晉升、考研上岸等好消息告訴朋友,有些「凡爾賽」?

最近發表在《Journal of Personality》的研究表明,與其從别人那聽到你的事,朋友們更喜歡聽你把好消息告訴他。

麻省理工大學的研究人員,讓 78 名參與者想象一個場景:自己在和一個好朋友吃飯時,問他最近的工作進展怎麼樣,對方回答「一直都還可以」,後來自己聽别人說他最近升職了。另一種情況下,參與者想象朋友直接告訴自己他升職了。

從别人那聽說朋友晉升的參與者,相比朋友直接告訴自己的參與者,感覺更加消極;

人們在考慮要不要把自己的好消息告訴朋友時,往往會高估朋友的消極反應,并錯誤地認為朋友更願意從别人那聽到。

20. 感到絕望時,摸摸你的「毛茸茸朋友」

康奈爾大學的研究者對 17 位自殺幸存者(有一次/多次自殺,或有過嚴重自殺意念)進行了開放式訪談,希望了解是什麼讓他們「擱置了自殺念頭」。

這篇發表在《International Journal of Environmental Research and Public Health》的研究發現,相關因素有:

1)講述自己的自殺經曆,或聽别人講述他們的自殺經曆

聽别人的故事,意味着獲得同伴的支援:「聽到其他有類似症狀的人的故事,比如他們如何治療,這是非常有力的。」而講述自己的故事,意味着深層次的自我表露,這會增加他們獲得别人(家人、朋友或專業助人者)幫助的機會。

2)擔心孩子和家庭

許多人提到了生存理由量表(reasons for living scale)中,被證明有助于減少自殺風險的條目。比如:自己的精神信仰不贊成自殺、擔心孩子受影響、感到自己對家庭仍負有責任等。

3)冥想、宗教、養隻毛茸茸朋友

比如很多人提到遛狗時自己就會感覺很好,有人通過冥想幫助自己,有人說鍛煉對他幫助很大。

也有一些别的因素對人們很有幫助,比如一個人說「承認同性婚姻的法律給了他活下去的理由」。

以往對自殺的研究,常常得到讓人感到無力的概括性結論,比如「有過自殺行為的人,終生自殺率會随着年齡的增加而增大」。

但對這些自殺幸存者的訪談,讓人看到了希望,研究者說:「即便遇到了災難性事件,但他們在獲得了創傷後成長,并在自我管理方面變得越來越好」。

21. 這種特定角度的微笑,可以幫你獲得信任

首先動用你面部的三十六塊肌肉做出微笑的表情,然後驅動上下唇肌閉上嘴唇,再收縮額肌微微睜大眼睛。

——恭喜!你的臉上現在有了一個标準的「親密微笑(Affiliation Smile)」。

威斯康星大學麥迪遜分校的一項研究發現,微笑至少可以分為三種:獎賞、支配和親密。

右上的微笑就是「親密微笑」

在分析這三種微笑如何影響社會判斷和信任的實驗中,Magdalena Rycholowska等人發現:

獎賞性微笑代表鼓勵并且向外界發出快樂的信号,而支配性微笑加強了微笑者的優越感或地位感,親密微笑則可以建立和維持社會關系。

22. 使用自信的語言,可以對抗職場性别歧視

許多女性習慣在發言時态度委婉,在職場中,這可能會導緻她們的話更容易被忽視。

最近發表于《Management Science》的研究發現,換掉一些措辭,你就可以改變自己的處境。

研究人員招募了約 1000 人來玩遊戲,上司者采用了 6 種不同自信程度的措詞給出建議。

盡管所有人給的建議相同,但他的陳述越自信,就會有越多的人聽從建議。

但是,性别差異在後續調查中展現顯著:35.6% 的男性參與者表示,如果他們是上司者,在提供建議時會采用最為自信的自我推銷型的措辭,而隻有 22% 的女性會做出同樣的選擇。

偏愛低調的語言不是錯,但在一些場合它需要支付隐形的代價。

如果你在短時間沒辦法自信,先重複做一個小練習:試試看,你可以在不貶低自己的前提下,講明白自己的訴求嗎?

23. 長得好看很有用,但長得普通也沒關系

心理學家提出過一種「暈輪效應」,說的是對某人的第一印象影響了人們對 ta 身上其他特質的評價,比如一個人長得好看,人們第一眼看見 ta 就會覺得這個人其他方面應該也不差。

一項發表在《 Personnel Psychology 》上的研究發現:長得好看的人感覺自己更自信,更有力量,并且表現出了更多有效的非語言資訊,面試官對他們的聘用意願也更高。

這種「長得好看的人在職場上更有優勢」的現象被稱為「美貌溢價」( Beauty Premium )。

《愛樂之城》

「美貌溢價」不隻是評價者自身産生的認知偏差,同時被評價者也會根據外界對他們的回報發展出某些獨特的行為模式來強化這種認知。

但這并非無法改變,在後續研究中,研究者們發現了一種削弱外貌影響的方法——當面試者采取一種「強勢站姿」( power pose )時,這種外貌帶來的差異就會消失。所謂強勢站姿,和兵哥哥稍息的姿勢差不多——雙腳開立與肩同寬,雙手放在身體兩側,挺胸擡頭。

當長相普通的面試者采取這種站姿時,他們的自信水準、力量感和表現出的非語言資訊與長得好看的人基本不存在差異,面試官的聘用意願也變得一樣高。

研究者說:「通過調整站姿,就可以很大程度地減長相普通的人和長得好看的人在找工作時的差距,但站姿也不是唯一的解決方法,任何可以讓人感到自信的方法都可以用來幫助他們更好地應對需要被社會評價的環境。」

是以就算和你競争工作崗位的是易烊千玺和迪麗熱巴,也要保持自信哦。

趕走盤旋在我們腦子裡的「思維害蟲」

24. 隻有「最強」的人才能生存?這麼想的人,更可能心理功能失調

「适者生存」是達爾文在《進化論》中提出的核心思想。

一些被稱為「幼稚的社會達爾文主義者(naive social Darwinism)」的人認為,人類社會看做是一個充滿競争的叢林,認為人們需要對有限資源進行無情的競争,隻有最強的人才能生存。并把操縱别人看做可以接受的取得成功的途徑。

《PLOS ONE》上發表的研究表明,持有這一觀點的人,往往心理功能存在失調。

《風騷律師》

在這項研究中,波蘭科學院心理研究所 Radkiewicz 和 Skar yńska 分析了四個樣本共 2933 名參與者的多項人格測試,發現「幼稚達爾文主義者」們:

在大五人格量表中,宜人性得分低。低宜人性意味着缺乏親社會行為、不信任别人、口是心非、無法妥協;

在暗黑三人格(dark triad of personality)量表得分高。這意味着具有自私、不信任他人和虛僞的特征,且缺乏同理心和同情心;

在依戀風格中,更可能屬于恐懼依戀風格。他們可能因為害怕被拒絕而避免親密關系,并且自我接納程度低且敵意水準高。

研究者表示:「幼稚的社會達爾文主義者『弱肉強食』的想法背後,有一種類似于精神分裂的東西——對權力很崇拜,但卻有脆弱和不穩定的自我形象。

他們對他人的敵意和對權力的追求,可能是一種心理補償政策,是對『認為自己缺乏社會認可』的一種反應。但他們的這種心理補償政策,卻可能導緻更多的疏離感和社會排斥感,進而形成一個惡性循環。」

25. 覺得「放松=浪費時間」,對心理健康有害

有句老話講,當代人的難題不是走出舒适區,而是根本不知道怎麼「走進舒适區」。

一項發表于《Journal of Experimental Social Psychology》的研究表明,如果覺得「休閑=浪費時間」,人們将很難從休閑活動中獲得享受,很可能變得沮喪。

《無所作為》

俄亥俄州立大學的研究者在對 199 名大學生的評估中發現:認為「休閑=浪費時間」的參與者,尤其是當休閑的動機純粹就是玩樂時(Terminal Motivations),更不容易在觀看視訊時感到享受。

越認為「休閑是浪費時間」的人,幸福感就越低,感到抑郁、焦慮和有壓力的程度就越高。

如果這就是你,研究者也提供了一些改變的建議。

「你可以這樣想:休閑是為了變得高效。它可以幫助減輕壓力、實作自己的長期目标,并且對心理健康有益,還可以練習更好地活在當下。」

26. 九種「扭曲性思維」,和抑郁症有關

印第安納大學布盧明頓分校發表在《Nature Human Behavior》上的一項新研究發現,存在 9 種「扭曲性思維」,可能和患抑郁症有關。

來看看,你是否曾經有過?(反正我是中了好多):

1)非黑即白:「沒人喜歡我」「要麼忍要麼滾」

2)沒那麼好(不合理地貶低自己取得的成就):「都是運氣」「要不是有小張,我肯定不行」

3)情緒性推理(完全基于自己的感覺做判斷,忽視其他證據):「雖然他對我很好,但我知道他是裝的」

4)貼标簽(用判斷代替事實):「我是個失敗者」「聯考落榜,我是個loser」

5)放大自己的缺點(或貶低優點):「我性格很好,但這不重要」

6)漏掉積極資訊(過多關注消極細節,而非整體情況)

7)一概而論 (根據幾個例子,就得出一概而論的否定性結論)

8)往自己身上攬責(相信别人的消極反應都是因為自己):「他今天沒和我說話,一定是因為我昨天做了件蠢事」

9)會算命(總是預測自己的消極未來):「不論我怎麼努力,都不可能成功」

有抑郁症診斷的人,他們使用與“往自己身上攬責”和“情緒性推理”有關短語的頻率,明顯高于其他人

研究者認為,「對于已有抑郁症診斷的患者,應該檢測他們的認知扭曲程度,以此判斷幹預的重點是身體症狀(晝夜節律差或疲勞),還是扭曲性思維。」

27. 别人比你想象中喜歡你

你覺得在别人眼中自己是什麼樣子?

塔爾圖大學發表在《Journal of Personality and Social Psychology》上的一項研究發現:與你對自己的看法相比,别人眼中的你更自信、更負責、情緒更穩定。

研究者分析了全球 29 種文化中,人們依據 NEO PI-R 量表對自己的評價,與家人和朋友對他們的評價有何不同。

研究表明,相比我們對自己的評價:

家人和朋友認為我們更自律、更有能力(這兩點屬于責任心次元,Conscientiousness),并且認為我們更加利他(利他屬于宜人性,Agreeableness);

家人和朋友認為我們沒那麼神經質(Neuroticism),也就是認為我們的情緒更穩定。

對各種文化的研究均表明,别人認為我們情緒更穩定,也更加負責。如果評價我們的人和我們很親近,他們也會對我們有更加積極的态度。

為什麼他人對我們的評價,會一緻地向某些方面偏移?

研究者表示:「我們更多地根據我們所看到的(别人做了什麼)來評價他人,但我們往往基于我們的想法、感覺或計劃評價自己」。

編輯:江湖邊,責編:Kuma,封面圖:Alva Skog