大家都知道,秦國用了不到二十年的時間統一了天下,卻鮮有人知在這場征程中,花了秦國最多兵力與精力的,當屬王翦率領六十萬大軍所打的滅楚之戰。

六國中,為何獨有楚國有此"待遇"?楚國有何難攻之處?滅楚之戰真的需要人數的絕對優勢才能取得勝利嗎?在當年那場王翦和李信的攻楚兵力之争中,老将王翦到底看到了什麼,讓他一直堅定一定要60萬大軍才可攻楚不可?

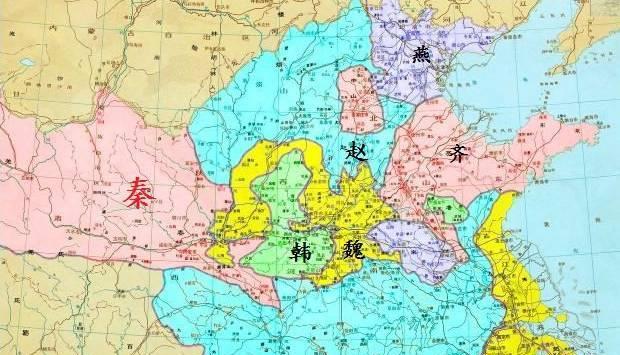

楚國難攻之處一——地理位置

楚國在西北部與秦國接壤,而相應的,楚國都是從北部重點開始布防。

早年,楚國因諸國合縱攻秦失敗遷都後,就是各種整修秦楚邊境的軍事要塞,不僅屯兵屯糧,邊防的軍事建設也從沒有落下過。而偏偏,秦國若想直取楚國,就必須蕩平這一路的軍事要塞,因為第二個攻城的選擇就隻有正面對抗楚國強大的水師,常年打陸戰的秦國軍隊無疑毫無勝算。是以單從"人力"所為的地理優勢上說,楚國便不容小觑。

其次再看自然的地理優勢,那便是剛剛提到的第二個攻城選擇——楚國西部避無可避的無數河流和沼澤地。在這些泥濘難行又專"克"陸軍的地面上,秦國勢必會遭到楚國水師的反撲甚至是"碾壓",是以此塊區域也算為楚國提供了天然的防禦"屏障"。

楚國難攻之處二——士氣

為什麼秦國最終願意出驚人的六十萬軍隊進攻楚國,難道是老将軍王翦随口一說的數字?又難道,因為不管是什麼國家,出兵六十萬人就一定能蕩平嗎?嚴格來說,這六十萬數字其實是秦國通過教訓慘重的“實驗”得出來的。

秦國滅楚前,秦國兩位将軍——李信和王翦就曾對攻楚的用兵政策有過争執:年少有為、在滅趙伐燕的戰争中曾有傑出成績的李信認為自己隻需二十萬就能攻下楚國,而王翦則認為需要六十萬。

一開始,秦國朝野皆認為:可以用二十萬人解決的事情,何苦要耗費六十萬人?更何況是帶兵打仗,兩者的差別雖隻是士兵人數成倍增加,但在後勤壓力上可是立方式的增加啊!

因而,李信毫無疑問地赢得了争辯的勝利,帶着二十萬人的軍隊信心滿滿地出發了。

不過。人少有人少的攻擊方式,自然也會有相應的劣勢。李信勢如破竹地攻進楚地,但後方不穩,調配不均,導緻20萬大軍完全不夠在廣袤的楚國領土上進行作戰,是以也被楚軍抓住這一缺點痛打,最終大敗而歸。

要知道,李信可是參加過滅趙戰争,還扁了燕國大軍的将軍。其戰鬥經驗,在當時即便算不上頂尖,也能排進一流行列了。這樣的一位戰将,這樣的一支士氣正盛的軍隊,卻在楚國被将軍項燕的軍隊"暴打",本就武風盛行的楚國怎能不士氣高漲?因而此戰之後,楚軍的士氣能有多高,秦軍的士氣就能有多低落,如果氣勢上就還輸人一截,又如何能取得勝利?

是以,秦國最終堅定:滅楚之戰,必須60萬!士氣一開始可能輸一點,但氣勢絕對不能再輸!

楚國難攻之處三——攻城易、守城難

從李信帶着二十萬軍隊确實直接打開楚國國門、深入楚國國境不難看出,打開國門、攻下城池對秦軍來說并不是什麼難事,難就難在要對抗楚國軍隊針對城池地勢所做的反撲和圍攻。别忘了,在楚國的土地上,楚國人可是生活了好幾百年了!即便正面打輸了,利用地形進行反撲可是楚國“地頭蛇”們的絕對優勢!

而另一方面,此時的秦國要的已經不是像過去那樣奪兩個城池、擴張下地盤、往外推點國境線那麼簡單了。秦國要的是一統天下,這就決定了這場戰争的最終目的是滅掉整個楚國,是一場不僅要打輸楚軍、更要消滅楚軍的全面戰争。

是以,秦國軍隊要根據這樣的"需求"做好全面的部署,不僅正面殺敵要有壓倒性的勝利,還要有後方的防禦和源源不斷的糧草支援,更要有來源可靠的軍情線報。

而在國土如此廣闊的楚國之上,要實作以上三點并取得最終的勝利,很明顯二十萬人的軍隊明顯是不夠的,60萬大軍才是保住最終勝利的基礎。

而鑒于早前李信的失敗,當王翦帶着六十萬大軍進入楚國時,也并非是第一時間就與楚軍對決。他非常明白:自己的人數優勢已經能夠壓倒正面迎來的楚軍,但這場大國之間的對決,真正拼的不是軍隊的實力,而是後勤!

因而,當兩軍對峙之時,王翦并不急于攻擊,也不急于攻城掠地,而是先築起高牆,操練士兵,和對面的楚軍進行“靜坐戰”。這一期間,楚軍見秦軍不動,自然先發動了攻擊,但王翦的軍隊憑借搭建的堅牆壁壘,讓進攻的楚軍無處招架。久而久之,楚軍的後勤開始供應不上,隻得撤退。此時,王翦待楚軍大意之時突然發動進攻,直接蕩平了楚軍主力,最終橫掃楚國。