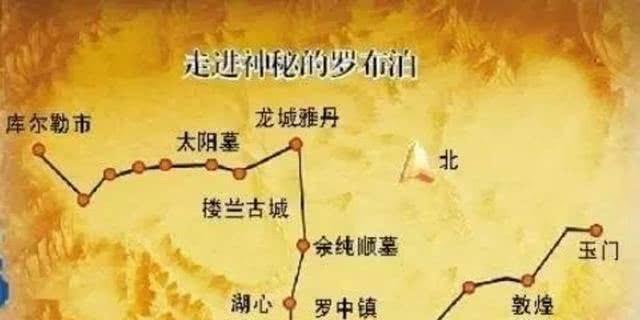

1900年春季,瑞典探險家斯文·赫定正在羅布泊西部探測,他的維吾爾族向導阿爾迪克,在傳回考察營地取丢失的鋤頭時,遇到風暴,迷失了方向。但這位機智勇敢的維吾爾族向導,憑借着微弱的月光,不但回到了原營地模到了丢失的鋤頭,而且還發現了一座高大的佛塔和密集的廢墟,那裡有雕刻精美的木頭半埋在沙中,還有古代的銅錢。阿爾迪克在茫茫的夜幕中發現的遺址,後經發掘,證明就是樓蘭古城。

初聽樓蘭這個名字,給人一種非常唯美的感覺,名字清新脫俗,非常的好聽。樓蘭這個名字最早出現在《漢書》中,上面記載着“鄯善國,本名樓蘭”。樓蘭處在河西走廊上,是絲綢之路的必經之地。樓蘭王國從公元前176年以前建國,到公元630年消亡,共有800多年的曆史。王國的範圍東起古陽關附近,西至尼雅古城,南至阿爾金山,北到哈密。但是,随着時間的推移,這個王國逐漸在世界上消失了。究竟為什麼會消亡,直到現在仍然是一個謎。

至于說“破樓蘭”、“斬樓蘭”、“殺樓蘭”……等等與“樓蘭”勢不兩立的詩句,我查了一下,基本上都出自唐代詩人之手:

李白:願将腰下劍,直為斬樓蘭。

杜甫:屬國歸何晚,樓蘭斬未還。

岑參:渾驅大宛馬,系取樓蘭王。

王昌齡:黃沙百戰穿金甲,不破樓蘭終不還!

張仲素:功名恥計擒生數,直斬樓蘭報國恩。

翁绶:橫行俱足封侯者,誰斬樓蘭獻未央。

為什麼隻有唐代的詩人要跟“樓蘭”過不不去呢?我揣測了一下,估計是這麼一個心态:唐朝的時候,我們是世界上最發達的國家,沒有之一。俾睨天下,我們是天朝,當時的文人必然會尋求一種曆史思想的共鳴(就象我們現在,隻要是文化懷古,首先想到的是唐代一樣)。唐代詩人都有很深的大漢情結,都是漢朝鐵粉,特别喜歡在詩文中以漢代唐。雖然到唐朝時,樓蘭已經被滅幾百年了,但這并不妨礙他們借“雖遠必誅“的強漢來抒發自己的抱負。

西漢時,樓蘭隻是一個“城廓之國”,遠比不上大宛、烏孫、康居、大小月氏、安息、條枝、大夏這些西域大國。但是樓蘭作為通往西域的重要交通樞紐,一直都是漢朝和匈奴争奪的戰略要地。為了活命,樓蘭表面上依附了漢朝,背地裡卻又和匈奴不清不楚,幫助匈奴人謀害漢使,打劫漢朝商人,典型的牆頭草做派。漢武帝一向英明果決,自然看不慣樓蘭的小人做派,立馬派兵收拾樓蘭。樓蘭自然拗不過漢朝的大腿,最後隻能向漢朝低頭。可剛安撫好漢朝,匈奴又派兵過來打,樓蘭隻能兩面稱臣,繼續做可憐的夾心餅幹。

由于樓蘭出爾反爾的行為,犯了文人們的衆怒,是以在後代的詩人中,樓蘭便成為他們征讨的對象。樓蘭地處北方,也可以作為北方遊牧民族的代表。而北方遊牧民族一直是中原王朝的敵人,是以詩人們借用殺樓蘭來抒發自己報國的志向。

站在當代人的角度看唐朝詩人與樓蘭,難免覺得有些莫名其妙,好好的幹嘛非跟一個蛋丸小國過不去呢?其實這就是民族情結,就是對強漢盛唐時期民族自信的最好解釋——我們絕不欺負别人,但決不允許誰任意來耍我!這有點兒象當下的我們國人對日本人發自内心的厭惡一樣!

其實中國和日本之間的聯系很深,戰國時期,我國将日本稱作倭國,除此之外,中國還常常用扶桑來表示日本。唐朝時期,日本和中國的聯系更加頻繁,由于日本認為倭字存在一種歧視的觀點,要求我國重新賜名。武則天就賜名日本。是以“日本”這個國名是我們中國賜給他們的!

隻是這個倭國還真不懂感恩,看着我們“鴉片戰争”之後國弱民貧,就一次次發動侵略,真是趁你病要你命;“二戰”被打殘了,就跟在美國人後面當狗,時不時來咬我們一口,這樣的國家我們怎麼能正眼相待?據說這次又要幫美國圍攻“華為”,真可惜了“疫情期間”我國怎麼幫他們了。