71年前毛岸英在北韓戰場上因美軍飛機的轟炸犧牲,他不是唯一犧牲在此次事故中的志願軍司令部從業人員,與他一起犧牲的還有參謀高瑞欣。高瑞欣是出生在河北省安國市石佛鎮高街村的無名英雄, 犧牲過後的半個世紀中, 鮮有人知道他的名字和事迹。

毛岸英因為是毛主席的孩子,也是毛主席家中犧牲的第六位親人,是以受到的關注更多。實際上,高瑞欣與毛岸英有着極多相似之處。高瑞欣是1944年加入中國共産黨的,于1946年2月來到延安軍委機關的。而毛岸英也是這一年回國、回到延安、回到父親毛主席身邊的。

高瑞欣與毛岸英年紀相仿,又同是新婚不久踏上戰場的,兩人的情況和境遇大差不差,是以結下不解之緣,很快就在志願軍總部結為好朋友。高瑞欣是1927年出生在河北農村的。高瑞欣的父親農忙時下地幹活,農閑時當石匠幫人打制石碑等石器,掙個辛苦錢。正是因為父親的勤懇,高瑞欣才與當地大多數孩子的成長經曆不同:

能上學識字,不用成天放牛、打水、割草。

1935年,高瑞欣8歲,就讀于當地國小;1941年6月,他以優異的成績考入冀中軍區下屬的抗屬中學。次年1942年,因日軍實行的

“五一大掃蕩”

軍事行動,八路軍與人民群衆遭受極大損失,高瑞欣的中學也受到影響。是以,15歲的高瑞欣投筆從戎,跟着幾個同學穿越敵人重重封鎖線,找到陸軍第十七團駐地報名參加八路軍。

剛參加八路軍沒多久,抗屬中學在冀西完縣巒頭村複課,高瑞欣服從組織安排,重新回到學校重新開始學習。1943年1月,高瑞欣的學校與抗日大學二分校附中合并成一個學校,不久後又因情況有變,抗大二分校奉命轉回到延安。而高瑞欣也跟着一起,第一次踏上中國的革命聖地——延安,被編入抗大七分校二大隊繼續完成學業。

1946年2月,高瑞欣與上百名同學被調入到延安中央軍委機關工作,高瑞欣等24人被配置設定到軍委一局。軍委三局是負責保障黨中央、及中央軍委與全軍通訊聯絡的上司機關;軍委二局是毛主席、朱德等老一輩革命家,在很早時候就組建起來的

技術偵察情報部門。而軍委一局工作職能,應該也是負責全軍某項具體事務統籌方面的重要部門。

1947年,西北野戰軍成立,這是中國人民解放軍第一野戰軍(簡稱一野)的前身,彭德懷任司令員兼政治委員。彭德懷上任後,組建起西北野戰軍司令部,将高瑞欣調到司令部作戰科任參謀。從此以後,高瑞欣在彭德懷身邊,負責起草檔案、發送電報、送閱報告等工作。

彭德懷是象棋愛好者,隻要有空就喜歡和别人擺好車馬炮殺幾盤。而高瑞欣是象棋高手,也是此間愛好者,是以兩人常“厮殺”在棋盤上。經過了解後,高瑞欣自然而然地得到了彭德懷的欣賞和喜歡。

據彭德懷的秘書王亞志回憶說:

“在西北野戰軍的時候,我有個很親密的同學叫高瑞欣,在彭德懷身邊任參謀,也很會下棋。彭德懷經常找他下棋。有一次和高瑞欣下棋,高瑞欣本就是不怎麼想赢棋的好勝之人,結果這次他赢了。彭老總就說小高啊小高,你這個棋還是高啊,可是你這個個子長不高了。”

高瑞欣也不客氣地說,你棋藝高,可你這個個子沒比我高多少,你也長不高了。可見這種場合,是沒有上下級關系的,兩人是平等的。後來高瑞欣去了北韓,彭德懷一見到高瑞欣來,就說:

“小高來了,歡迎歡迎,現在忙,等空閑了咱們殺幾盤。”

可見,彭德懷對高瑞欣這位20歲出頭的小年輕是相當喜歡,覺着他很對自己的胃口。解放戰争期間,高瑞欣随着彭德懷南征北戰,

轉戰過大西北,參加過保衛延安、解放蘭州、決戰新疆、進軍甯夏等重大戰役

。全國解放的前夕,1949年2月,中共七屆二中全會召開,彭德懷來到晉察冀解放區的建屏縣西柏坡。

彭德懷将高瑞欣喚到面前,對他說了一段看似關心、實則指令的話:

“會,開起來可能需要幾天時間,這回到了你老家門上,我給你一星期的假,回去看看父母吧,不用急着回來。”

聞言,高瑞欣的第一反應是喜悅湧上心頭,反應過來思索之下,才想到:

西北大戰正酣,彭德懷作為西北戰場最高指揮員,身在西柏坡,心卻無時無刻不挂念着戰場大小事,戰報随時發來。

這個時候,彭德懷身邊的任何一個人都不敢有松懈,擔心影響到西北戰局,而高瑞欣作為彭德懷的機要秘書,更不能離他而去,隻顧小家、不顧大家。高瑞欣念頭至此,猶豫起來,不知如何開口婉拒。

彭德懷看出來了高瑞欣的想法,向來不苟言笑的他,微笑地拍了拍他的肩膀:“

去吧去吧,父母的養育之恩不能忘啊,不然以後你父母知道你到了家門邊都不去看看他們,該埋怨我彭德懷不近人情了,我可不希望小高你這個小子,壞我老彭一世清白哩。放心去吧,你的工作我會安排人頂替的。不過你要記住,假期就七天,到時候準時趕回來,一刻也不能耽誤。”

彭德懷沒等高瑞欣反應過來,便轉身向會場走去。高瑞欣向彭德懷的背影,無聲地行了個标準軍禮,目送他離去。回到駐地,高瑞欣向同辦公室的參謀交代好工作,就興沖沖地踏上了回家的路。那年高瑞欣22歲,離家已經8年。他回到家鄉見到日思夜想的爹娘兄弟,還被村裡媒婆相中,介紹了同村姑娘李翠英給他認識。兩人直接訂婚了。

七天時間轉瞬即逝,高瑞欣放下兒女情長,傳回西柏坡繼續進行解放工作。1949年11月,第一野戰區與西北軍區合并組成新的西北軍區,彭德懷理所當然地擔任起西北軍區第一任司令員,高瑞欣調任軍區司令部作戰參謀。之後西北軍政委員會成立,彭德懷兼任主任。随着西北全境的解放,西北地區的戰略轉向剿滅國民黨殘匪和恢複經濟建設。

彭德懷主抓西北軍政委員會的經濟建設事務,留在西安;而高瑞欣随西北軍區司令部駐守蘭州。這是自高瑞欣1947年後,第一次與彭德懷分開。1950年2月,高瑞欣請假回鄉與未婚妻李翠英結婚。全村人向這位跟随

彭大将軍作戰、為全國人民解放做出貢獻的英雄

,緻以祝福和崇敬,婚禮十分隆重熱鬧,高瑞欣很開心。

新婚不久,高瑞欣帶着妻子李翠英一同傳回蘭州工作地;路過西安時,他們去看望了在西北軍政委員會工作的老首長彭德懷。彭德懷熱情接待了他們,留他們吃了飯。回到蘭州後,高瑞欣繼續在西北軍區司令部作戰科工作,李翠英則前往當地工農速成中學;高瑞欣忙着西北地區的剿匪反特和恢複社會正常秩序的工作,李翠英忙着學習文化知識,一切看起來都那麼的美好。

不過也存在着幸福的煩惱,因為聚少離多,有時甚至十天半個月見不到一面。1950年10月,中國人民志願軍赴朝作戰,拉開抗美援朝戰争的序幕。彭德懷臨危受命,出任中國人民志願軍司令,指揮志願軍的在朝作戰。同年11月上旬,高瑞欣接到彭德懷的入朝調令,隻得放下依依不舍、即将生産的懷孕妻子,出國作戰。

11月17日,動作迅速的高瑞欣趕到北韓志願軍司令部向彭德懷報到,職務依舊是司令部作戰參謀。第一次戰役失敗後,美軍在總司令麥克阿瑟的指揮下,于1950年11月24日高調宣布

“聯合國軍”即将發起“聖誕節結束北韓戰争的總攻勢”

。針對敵軍的部署和即将開展的軍事行動,彭德懷下令在25日晚間時候,西線志願軍向敵發起第二次反擊戰役。

剛到北韓,對工作、氣候和環境還沒來得及完全适應的高瑞欣,沒有休息一下就投入到“作戰參謀”的工作中——熟悉和掌握敵我情況。志願軍司令部辦公室主任兼作戰處副處長成普,在延安時期是軍委一局副科長,高瑞欣是他的老部下了。辦公室有6名從業人員,

成普、龔傑、徐畝元、楊風安、毛岸英和高瑞欣

。每天有兩人晝夜值班。

毛岸英和高瑞欣因各種地方的相似,兩人沒過幾天就成了好朋友。志願軍司令部的副司令員洪學智曾幽默風趣地開玩笑說道:

“你們這倆後生這麼投緣,想必上輩子就是兄弟吧?也真希望你倆這輩子再續前緣生生死死都在一起。”

高瑞欣和毛岸英撓了撓頭,相視而笑。

高瑞欣對毛岸英的感情是不摻

“攀高枝”的利益雜質

的,因為關于毛岸英是偉大領袖毛澤東長子的消息,隻有少部分人知道,這少部分人是不包括高瑞欣的。

沒曾想,洪學智的玩笑之言一語成谶,說完的兩天後,兩人犧牲,果真成了生生死死在一起。志願軍司令部在10月下旬,進駐平安北道昌成郡的大榆洞。此地是北韓半島重要的金礦所在地,距志願軍第一次戰役首開紀錄的殲滅美軍一個營的兩水洞不過20多公裡。

戰争開始後,大榆洞礦區停工,周圍的居民點散落在東北、西南的山溝内。志願軍司令部和志願軍政治機關占下原為礦場辦公人員的一間大房子,将其改造,一分為三——

東邊那間是彭德懷辦公室,中間那間是會議室,西邊那間再細分成兩小間,一間作為彭德懷睡覺的卧室,一間作為警衛通信值班室,晝夜有人值班。

志願軍司令部,作為中國在北韓的志願軍的最高指揮機關,幾乎所有的作戰指令、戰役指揮指令等資訊都從這發出。這裡,電話鈴聲和發報機聲晝夜不息,像一個不停發散電子信号的小太陽,是以美軍很快就注意到這個地方。但美軍不能确定駐紮此地的是志願軍哪一級别的機關。

是以,美軍隔三岔五派出飛機進行空襲騷擾,試探反應大小,進而确定多大規模的戰鬥行動。此事,遠在北京的毛主席、周恩來等中央軍委知道了,向彭德懷等志願軍高層發出提醒,不過彭德懷沒有太當一回事,雖挖好防空洞,洞内也置辦好了一部分辦公設施,可他并沒有來這長期躲藏辦公的想法。

11月24日,兩架美軍飛機到大榆洞上空,盤旋良久,遲遲不肯離去。副司令員鄧華和副司令員洪學智嗅到了一絲危險的氣息,意識到事态有些嚴重了。為了保證司令員彭德懷和志願軍司令部同志的安全,當晚就部署好防空設施。規定,25日7點起,除值班人員外,一律到防空礦洞躲避,值班人員應在防空警報響起時立即離開辦公室,進入防空洞。

11月25日7點,除必要的值班人員外,其他志願軍司令部的同志已經進入防空礦洞躲避。早飯過後,彭德懷一如往昔,來到外面的辦公室辦公。不久後,防空警報響起,洪學智帶着人生拉硬拽地把彭德懷拖進離辦公室50米處的防空洞内。兩三個小時後,敵人飛機的空襲還沒來到,毛岸英和高瑞欣就從防空洞離開,回到辦公室,和正在值班的成普和徐畝元,談起當晚我軍将發起攻擊的事。

11點,4架敵機飛到大榆洞上空,防空警報發出後,成普等4人立即離開辦公室,躲進防空洞。敵機并未轟炸,也未停留,徑直向北方飛去。志願軍司令部的衆人都以為這是奔向鴨綠江大橋轟炸去了,就放松警惕,成普等4位年輕人又回到辦公室。

不知道有沒有讀者朋友聯想到

“狼來了”

的故事。4架敵機向北飛了一段距離,又掉頭加速飛回來,待發現敵機時,它們已到辦公室的上空。刺耳的防空警報齊鳴,徐畝元和成普顧不得那麼多,直接沖出辦公室。到室外後,仰視天空,看到許多白色球點——凝固的汽油彈自由落體到辦公室。

成普和徐畝元暗道一聲不好,高聲呼喊

毛岸英、高瑞欣趕快出來

。可當時毛岸英和高瑞欣正在距房門較遠的地方,一個在烤火,一個在看地圖。他們回過神來想往外逃時,已來不及了。

近百枚汽油彈,1000多攝氏度的高溫烈火,吞噬着辦公室周圍的所有東西。外面的成普渾身起火,撲地打滾、脫掉棉衣才幸免于難,但臉還是被燒傷了。毛岸英和高瑞欣未能脫身,犧牲了。其實這一天,高瑞欣并無值班任務,回辦公室是因為他剛到志願軍司令部不久,急于了解敵我雙方的位置、番号、行動等情況。

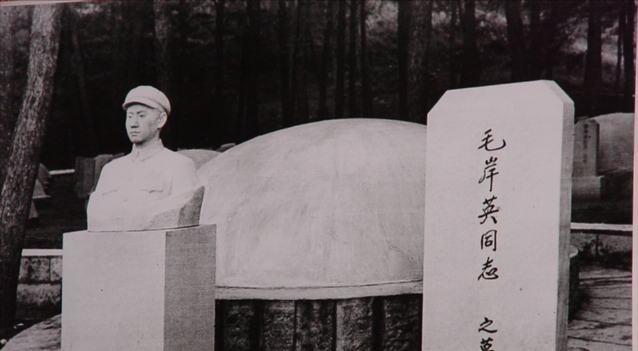

警報解除後,警衛員清理被燒毀的辦公室,在灰燼中找到毛岸英和高瑞欣的遺骸。彭德懷安排工兵當場制作兩副棺木,裝殓兩人遺體安葬于北山坡上,墓前埋下刻有毛岸英、高瑞欣漢字磚塊以作标記。彭德懷獲悉兩人犧牲消息,萬分内疚,中午飯都沒吃;下午花了将近兩小時的時間,拟好114字的軍委電文,說明毛岸英和高瑞欣犧牲的過程。

當天下午,彭德懷以志願軍司令部的名義緻電西北軍區,告知高瑞欣犧牲情況,并作出訓示安排:

“高瑞欣同志在解放大西北的戰争中是有貢獻的,望軍區向其親屬給予慰問。”

西北軍區的副司令張宗遜、參謀長閻揆要、副政委甘泗琪立即進行讨論,鑒于高瑞欣的妻子李翠英已臨近生産期,決定将高瑞欣犧牲的消息進行暫時保密。

高瑞欣遇難的17天後,他的女兒高彥坤出生。又過了幾個月,待到李翠英的身子恢複得差不多,西北軍區才告知她高瑞欣已成烈士的消息。李翠英當場暈倒在地。高瑞欣犧牲的兩周年後,1952年11月25日,中國人民志願軍司令部與政治部聯署發出了001号

“革命軍人犧牲證明書”

, 送到河北高瑞欣之弟高子剛手中。高家人看着證書,陷入深深的悲痛和緬懷。

關于為什麼不将證書寄往高瑞欣烈士的配偶李翠英處,因時間過于久遠,已無法考證原因。但有一點可以确定,半個世紀以來,高瑞欣的

,一直被高子剛儲存,李翠英并不知情。由于各種原因,李翠英重組家庭後,沒有與老家人聯系,幾乎沒有向包括女兒高坤彥在内的任何人提起過高瑞欣這個名字,及高瑞欣的故事。

高坤彥隻知道自己的親生父親是戰鬥英雄,

姓甚名誰、家住何方、因何犧牲等事情一概不知

,李翠英從來不說。1997年,中央電視台播出電視劇《毛澤東和他的兒子》。這是高瑞欣的故事首次出現在大熒幕上,可這卻引起了高瑞欣老家人的憤怒和不滿,高瑞欣的胞弟高子剛徹夜難眠:

因為電視劇把高瑞欣的出生地給完全弄錯了。

高子剛肩負老家人的重托,在1997年數次往返北京,向有關方面反映,想澄清真相,還原曆史。雖一無所獲,但年過七旬的高子剛依舊不願放棄。高彥坤看着大火的電視劇,依舊不知高瑞欣就是自己父親的真相。直到1997年春節前,高彥坤突然接到千裡之外的“陌生叔叔”的電話,才了解到自己的身世。

高彥坤接着向母親求證,李翠英知道瞞不下去了,瞞着也沒有意義了,就說出了實情。不過,李翠英還是覺得高子剛等人有些多事,讓自己和女兒徒增瑣事和煩惱。1997年4月,高彥坤回到從未去過的老家,探望素未謀面的叔叔高子剛及其家人。當她從叔叔手中接過爸爸高瑞欣的 “革命軍人犧牲證明書”時,不禁失聲痛哭起來。

這證書,算是物歸原主。高彥坤的失聲痛哭,沒人不了解。她小時候看到别的小朋友都有爸爸,自己卻沒有,就問媽媽李翠英:

“我的爸爸呢?我的爸爸在哪裡?他叫什麼名字?我怎麼沒見過他?他不喜歡我嗎?怎麼不來找我?”

李翠英都想盡辦法掩飾,用各種理由搪塞,是以直到高彥坤長大成人、結婚生子、已為人母,也隻是知道自己的父親是一位戰鬥英雄,犧牲在抗美援朝戰場上。

看到别的小朋友都有父親疼愛,高彥坤羨慕之餘,内心還有濃濃的苦楚。逐漸長大後,為了避免繼父和母親的難為情,高彥坤選擇不再提起這方面的事情。而時日無多的李翠英也一直沒想告知女兒,她的父親高瑞欣的事情。若不是高子剛因為電視劇中高瑞欣的籍貫錯誤,也不會來打電話給高彥坤。

當高子剛第一次打電話給哥哥高瑞欣的遺腹女時,第一次聽到自己的親侄女高彥坤的聲音時,年過七旬的他激動之情溢于言表,臉上老淚縱橫。關于李翠英不告知的行為做法,實在不知道怎麼去了解。

也許是這麼多年過去,

李翠英不想橫生枝節,給自己、自己的第二任丈夫、自己的女兒高彥坤和自己的家庭徒增煩惱吧

。作為看客旁觀者的我們,不知如何評價李翠英的做法。

47年的不相知,終于在1997年結束。父女相認的結局,可以讓長眠于北韓青山綠水的高瑞欣瞑目了。正因為有毛岸英、高瑞欣等烈士的獻身犧牲,才有現在中國的強盛。忘記他們的故事,就意味着忘記曆史,就意味着背叛。高彥坤,應該為有高瑞欣這樣的父親感到驕傲,過去的遺憾得以彌補。

世間之事,各人觀點,皆在評論處見分曉。