袁枚與紅絲硯

作者 | 丸山小民

硯是文房四寶之一,古往今來,曆代文人雅士喜硯、詠硯、藏硯留下許多佳話。魯硯品種衆多,其中産于臨朐、益都的紅絲硯,尤受推崇,北宋唐詢《硯錄》以之為石硯之首。啟功先生曾題詩贊美:“唐人早重青州石,田海推遷世罕知。今日層台觀魯硯,百花叢裡見紅絲。”趙樸初雲:“昔者柳公權,論硯推青州。青州紅絲石,奇異蓋其優。”歐陽修、蘇東坡、蔡襄、米芾、高鳳翰等曆代文人與紅絲硯的故事也時見于故紙堆中。而清代乾嘉時期最具代表性的詩人、散文家、文學批評家、收藏家和美食家——袁枚與紅絲硯的情緣,可以讓我們窺斑見豹。

一

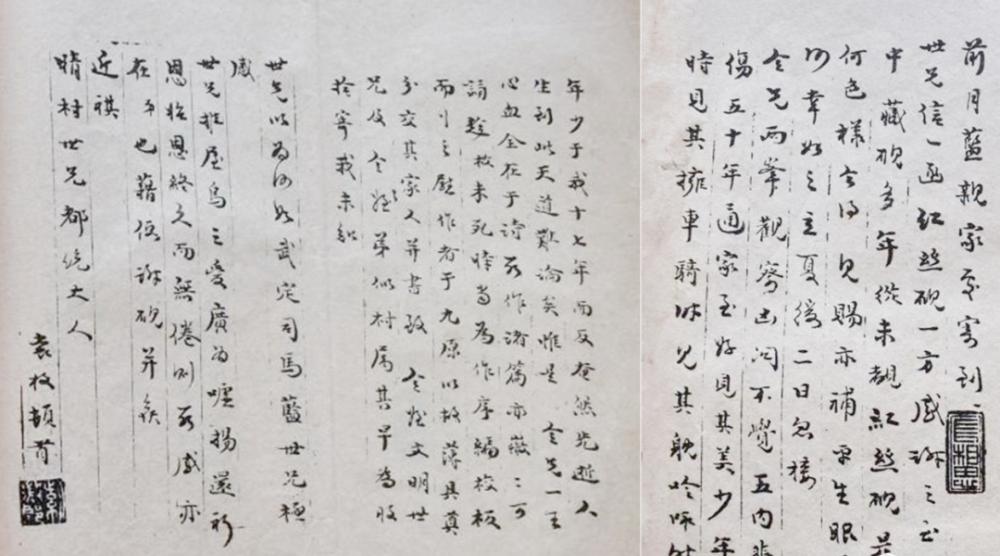

▲袁枚緻晴村信劄

《國朝名家遺墨》一書由天津普文石印書局印行于清光緒三十四年(1908),其中刊載的“袁枚緻晴村”信劄内容就涉及紅絲硯。信劄前半部分釋文為(見上圖):“前月藍親家處寄到世兄信一函、紅絲硯一方,感謝之至。山中藏硯多年,從未睹紅絲硯是何色樣,今得見賜,亦補平生眼福,何幸如之……”最後袁枚說:“藉便謝硯,并候近祺。晴村世兄都統大人,袁枚頓首”。

▲《湖樓請業圖》局部:袁枚教授女弟子

袁枚(1716~1798),字子才,号簡齋,晚年自号倉山居士、随園老人等,錢塘(今浙江杭州)人。清乾隆四年(1739)進士,授翰林院庶吉士,後任溧水、江甯、江浦、沭陽縣令。仕途坎坷,遂辭官隐居于南京小倉山随園。傳世著作有《小倉山房詩文集》《随園詩話》《随園食單》《子不語》等。

周本淳在上海古籍出版社出版的《小倉山房詩文集》序中說:“清代經康熙、雍正兩朝的慘淡經營,生産發展,民殷物阜,而人才亦因之輩出,至乾隆朝号稱極盛。文士之中,享年之高,享名之大,交遊之廣闊,生活之優豫,恐怕沒有一個能比得上袁枚的。”袁枚興趣廣泛,随園藏硯衆多,他與紅絲硯的接觸則散見于其信劄、詩文集中。

▲左為首都博物館藏清紅絲硯及拓片,右為當代紅絲硯

紅絲硯曆史悠久,原石産自今山東青州市(原益都縣)、臨朐縣境内,兩地古代均屬青州府。宋唐詢(字彥猷)《硯錄》:“自紅絲石以下,可為硯者共十五品,而石之品十有一:青州紅絲石一,端州斧柯石二,歙州婺源石三,歸州大沱石四……”蘇轼《東坡志林》:“唐彥猷以青州紅絲石為甲,或雲惟堪作骰盆。蓋亦不見佳者,今觀雪菴所藏,乃知前人不妄許爾。”李之彥《硯譜》:“蘇易簡作《文房四譜》……譜中載四十餘品,以青州紅絲硯為第一。”姚寬《西溪叢語》:“紅絲硯,江南李氏時猶重之。歐公《研譜》以青州紅絲石為第一。此硯多滑不受墨,若受墨,妙不可加。”因受開采條件限制,紅絲硯産量極少,自元明以來鮮有記載,世所罕見。乾隆皇帝欽定編纂的《西清硯譜》,共收錄清内府所藏曆代名硯240餘枚,紅絲硯僅3枚。曆代文人雅士以擁有一塊紅絲硯為榮。作為乾嘉時期的文壇領袖、收藏大家,袁枚更不例外。

袁枚信劄中提到的晴村即尹慶霖,字雨村,又字晴村。為尹繼善第五子,曾官青州都統、江甯将軍、福州将軍等。尹繼善是袁枚科試的考官,對袁枚極為欣賞,兩人頗友契。乾隆十九年(1754)尹繼善署兩江總督移家南京,此時袁枚早已辭官定居此地,由此交往更加密切。此時晴村諸兄弟尚是翩翩少年,私下常向袁枚讨教才藝,是以訂交。其後做官離去,與袁枚見面的機會雖不如以前,但書信、詩文往來不斷。晴村與袁枚有通家之誼,信中故稱“世兄”。

鹹豐《青州府志》卷十三《滿洲駐防職官表九》在“副都統”欄内記載:慶霖,滿洲鑲黃旗人,乾隆四十九年(1784)任,乾隆六十年(1795)觀明接任,在青州任職長達10餘年。此劄寫作時間據考證在乾隆五十一年(1786),慶霖青州到任後兩年。所贈送袁枚紅絲硯,則是慶霖青州任初,知袁枚喜硯,名滿天下的紅絲硯即出自青州,得地利之便,必第一時間極力搜尋以贈。

藍親家即藍應桂,乾隆四十八年(1783)八月,袁枚将四女琴姑嫁于藍應桂之子嘉瑨,因成兒女親家。藍是廣東人,曾在山東曆城、膠州、濟甯等多地為官,頗有政績,去官後居家江南江浦縣(今屬南京浦口區),與随園相距不算太遠。

寫此信時,袁枚已經71歲,自言“藏硯多年,從未睹紅絲硯是何色樣”,說明這一年應是首次見到紅絲硯,是以才有“今得見賜,亦補平生眼福,何幸如之”的感歎。

二

袁枚喜愛紅絲硯,從其詩文中也能窺見一二。如《宿海會寺題壁》:

江城逢春日,縣官愛下鄉。處處花草生,時時春風香。

銅井診死人,促我車馬忙。我時受卑濕,兩足頗患瘡。

笑為民父母,痛癢真親嘗。出城九十裡,一宿無所将。

晚投海會寺,敗草鋪繩床。青苔古殿冷,梅灰脫疏梁。

我與三尊佛,彼此同燈光。逢逢粥鼓起,齋鴿紛回翔。

我時有所思,美人天一方。欲卧愁不寐,欲坐神轉傷。

且磨紅絲硯,塗僧白石牆。上言陽春景,下言遊子腸。

純灰再丹垩,此字毋消亡。永留鴻爪迹,異日紀行藏。

一位難得的為民操勞奔波的封建官吏躍然紙上。袁枚此詩作于1748年春,時任江甯知縣,此後不久袁枚就辭官在随園定居了。詩中所寫随身攜帶的硯台或非真是紅絲硯,應為文人筆法。袁枚收到晴村所贈紅絲硯是在1786年,并言自己“藏硯多年,從未睹紅絲硯是何色樣”,應是首次見到紅絲硯,比此詩晚了38年。但觀此詩,至少說明袁枚已久慕紅絲硯。後來袁枚所得紅絲硯并非一枚,且多為他人贈送,如《山中行樂詞十二首·其五》:

十二紅絲硯,輪流侍主人。分班常賜沐,著手便成春。

作楷門生代,祛塵小仆頻。為他閑不得,連日召龍賓。

▲台北故宮博物院藏明代紅絲石鹦鹉硯及拓片

詩中袁枚說自己有12枚紅絲硯,極為看重,輪流使用,配以名墨,寫詩作文,不使得閑。據《袁子才與随園藏硯》(作者王傑謀,《浙江月刊》1970年第2卷第3期)一文考證:“在随園詩集裡,可以看出,(紅絲硯)是山東文登人叫陶易(悔軒)的一位太守贈送袁子才為‘潤筆’的。”陶易(1714~1778),字經初,号悔軒,出生于威海衛城裡。乾隆四十一年(1776)升任江蘇布政使,此時與袁枚交往頗多。袁枚潤筆費不菲,時常有富戶為一篇墓志銘而送千金者。陶易作為江蘇的地方要員,此次是請袁枚為其母親作文,金銀财寶不送,一般東西也拿不出手,知袁枚喜硯,想來想去,特地贈送了自己老家山東所産的紅絲硯,亦在情理當中。乾隆四十年(1775),陶易升任廣東惠潮嘉道道台(道台亦稱觀察),袁枚作詩祝賀,其詩《題〈江天雲樹圖〉,送陶悔軒太守觀察廣東》共三首,第三首就提到陶曾贈紅絲硯一事,詩雲:

隐者無先容,蒙公訪茅茨。乍見披膽肝,新交如故知。

贻我紫霞杯,惠我紅絲硯。每到論文時,子面如吾面。

淄渑一以合,雲泥轉難分。願化羅浮蝶,來繞珠娘裙。

民送江上拜,我送山中揖。望見公旌旗,柴門猶伫立。

則此詩作于1775年,與1786年的信劄也相差了11年。但無論如何,袁枚喜歡紅絲硯是确信無疑的。從中可以看出,紅絲硯在清代依舊稀有珍貴,無論達官貴人、還是文人雅士,往往以擁有一枚紅絲硯而自豪。

二百餘年一晃而過,信劄尚在,詩文猶存,但袁枚所藏的紅絲硯是否還在世間,具體什麼樣式、何人所制、有無硯銘?産地是臨朐還是青州?目前尚不得而知。筆者期待着有一天袁枚所用紅絲硯能夠重制世間,與文字合二為一,互相印證,也算文壇一段佳話。

參考資料(僅列文中未明确者):曹蓉《袁枚緻晴村三劄小記》、陳鋒《紅絲硯史實考》、鄭幸《〈袁枚年譜新編〉示例》等。

2022年1月14日