正如司馬遷所言,每個人最後的結局都必然是死亡,但是有的人的死是重于泰山的,而有的人的死卻是輕于鴻毛的。

究竟要怎麼面對死亡?在革命年代,有無數先烈做了自己的選擇,那就是為國家而死,為民族而死,為了革命而死,如果能夠用自己的生命拯救這個民族,那這死一定比泰山還要重。張自忠将軍就是做出了這樣一個選擇的民族英雄。

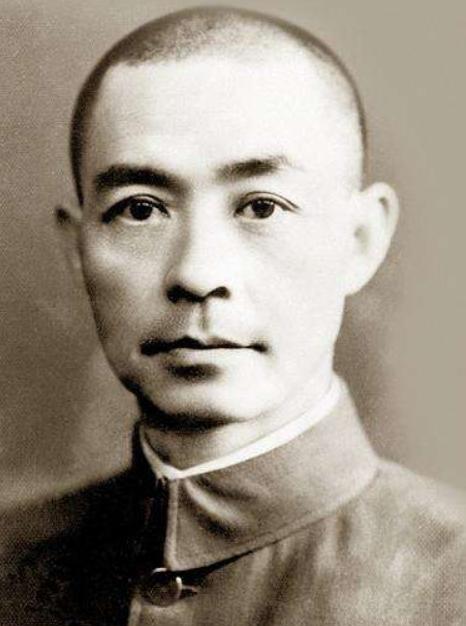

對于張自忠這個名字,相信許多人都不會陌生,著名的抗日将領,抗戰時期國民黨犧牲的軍銜最高的将領。他出生于1891年,後來在辛亥革命時,滿清政府被推翻,年僅20歲的張自忠選擇了參加革命。

1911年,張自忠加入了中國同盟會,也就是國民黨的前身,開始投身革命。1916年張自忠投身于馮玉祥麾下,開始了自己的戎馬一生。

其實在軍閥混戰階段,張自忠也曾經迷茫過,他不知道自己為什麼而戰鬥,眼見軍閥混戰不休,國内動蕩百姓生活困苦,似乎多年革命什麼都沒有改變。

在中原大戰後期,馮玉祥戰敗,西北軍也最終名存實亡。在這個時候張自忠和自己的西北軍殘部也被證明改變為國民革命軍,張自忠擔任三十八師師長。

直到1937年,日寇全面侵略我中華大地,此時的張自忠才突然發現自己找到了生命的意義,作為軍人自當馬革裹屍報效國家,打了一輩子内戰終于有機會能夠真正抵抗外敵了,張自忠立即向上峰請纓去前線抗擊日寇。

一次又一次的戰鬥,張自忠率領部隊與日寇展開了血戰,無數的愛國志士戰死沙場,張自忠心痛不已,但是他知道戰鬥還要繼續,中國不能輸。

1940年,日軍為了控制長江交通線路開戰了棗宜會戰,此戰日寇的目的就是為了徹底封鎖重慶,為之後進一步的進攻打下基礎。張自忠率領軍隊和日寇展開了大戰,為了確定這次作戰的勝利,日寇一共派出了三十萬的兵力,而張自忠手上卻隻有一些軍閥的殘兵敗将。

5月1日,張自忠親自電令麾下各部,一定要誓死抵抗,絕對不允許後撤半步。其實張自忠本可以在後方主持戰鬥就可以的,但是為了激勵士氣,他主動率領軍隊在一線展開了戰鬥。

5月7日,張自忠親自率領部隊東渡襄河,一周之後,也就是5月14日,張自忠率領的部隊和日軍遭遇,雙方發生了激烈的戰鬥。

無論是張自忠還是其他将士都奮力拼殺,奈何雙方的武器裝備差距太大,最終經過一天的激戰。在15日,張自忠及其麾下1500餘人被數倍于己的日軍包圍在溝沿裡村。眼見包圍了中國的一個将軍,日軍随即展開了瘋狂的進攻,在飛機坦克的掩護下發動了數十次沖鋒。

張自忠親自率領部隊指揮作戰,擊退了日軍一次又一次戰鬥,即使身中16彈也沒有放棄作戰,但是奈何面對數倍的敵人始終無法沖出包圍圈。最終在5月16日下午4時,張自忠将軍麾下所有将士全部陣亡,浴血沙場,而張自忠将軍也不幸身亡。

将軍馬革裹屍已還,在張自忠的遺體送到重慶時,沿途數十萬百姓位置送行,蔣介石也痛苦不已,中國失去了一個最忠誠的将軍。

不隻是張自忠,在抗日戰場上,還有無數的愛國兒女,為了國家為了民族,他們抛頭顱灑熱血。也正是因為他們的犧牲才最終擊敗了日寇,換來了勝利,換來了民族的未來。他們每一個都是民族的英雄,他們的死比泰山還要重萬倍!