十全武功指的是清朝乾隆年間為了加強國家的統一,中央政府前後十次派兵平定邊疆叛亂,乾隆五十七年,八十二歲的乾隆皇帝親筆撰寫了《十全記》,記述一生的“十全武功”,史稱《禦制十全記》。乾隆皇帝是以自稱為“十全老人”,十全武功其中有一個則是:1786年至1788年平定台灣林爽文叛亂。

林爽文這個人,我想大家可能對他不是太熟悉。他是福建人,後來跟随父親遷居到台灣彰化。十年以後,他加入了著名的天地會,因為表現不錯很快成為台灣天地會的頭目之一。再後來,他毅然起兵和清政府對抗,一度幾乎控制整個台灣島。一年多以後,清軍才終于打敗他,勉強平定了整個台灣。

林爽文是一個農夫,來自福建漳州,為了謀求更好的生活,他來到了台灣墾荒。一邊種地,一邊趕車,日子雖然不富裕,倒也還算自在。俗話說得好,民不與官鬥,除非活不下去,大多數人絕不會選擇去對抗清政府。林爽文起兵,是一系列因素綜合作用的結果,當然最主要的原因,還在于清廷自己。

康熙年間,清廷收複了台灣。随後,無數大陸人湧進了物産富饒的台灣島。尤其是許多官員和富豪,紛紛在島上開墾荒地,進行投資。按照當時的規定,必須經過官方的審批,才可以在島上墾荒。然而,卻隻有權貴和富豪們才能獲得這一權力,處于社會底層的百姓隻能受雇于土地的主人,成為佃戶。

由于地理位置關系,台灣地區的租佃關系受到福建和廣東的影響,主要采用"永佃制"。就是說,佃戶參加過土地的開墾,對于這塊土地擁有永佃權。佃戶在不欠業主租金的條件下,對于自己耕種的土地享有繼承、轉讓、抵押和買賣的權利,甚至還可以選擇退租。但是,佃戶内部很快産生了階級分化。

在激烈的競争中,部分人成為富農,部分人則愈發貧窮,甚至破産失去了對土地的永佃權。至于後來新到台灣的移民已經沒有機會去獲得永佃權,隻能臨時租種土地,或者給人當長工,或者成為小商販,或者去做手工活計。來到台灣的移民已經一分為三,分别是:權貴富豪、地主富農、長工和小販。

許多移民沒有田地,沒有工作,長期處于颠沛流離的生活中。他們為了不被人欺負,于是選擇抱團起來,并結拜為異姓兄弟。卻說天地會重視兄弟義氣,是以吸引了大量的遊民、小生産者和佃農加入。這些移民因為宗族之間的沖突,還有貧富差距引發的沖突,經常進行大規模械鬥,動辄血流成河。

至于清政府,并未意識到這一問題的嚴重性,也并未重視如何去改善民生。不少官員甚至以到台灣做官為美差,上任後橫征暴斂,肆意擾民。遇到械鬥事件,則是簡單粗暴地用武力鎮壓之。是以,位于底層的百姓愈發痛恨清廷,屢屢掀起反清浪潮。其中,以林爽文和林爽文起義最為有名,聲勢最大。

1786年,台灣有兩群人展開了械鬥。因為動靜太大,引來了台灣鎮總兵柴大紀親自帶人搜捕。當時林爽文正在彰化家中,他收容了不少人。清軍來到彰化以後,林爽文始終拒絕交人,并且和清軍打了起來。林爽文的隊伍初戰告捷,迅速攻克了大墩,也就是現在的台中,并且打死了知縣俞峻等人。

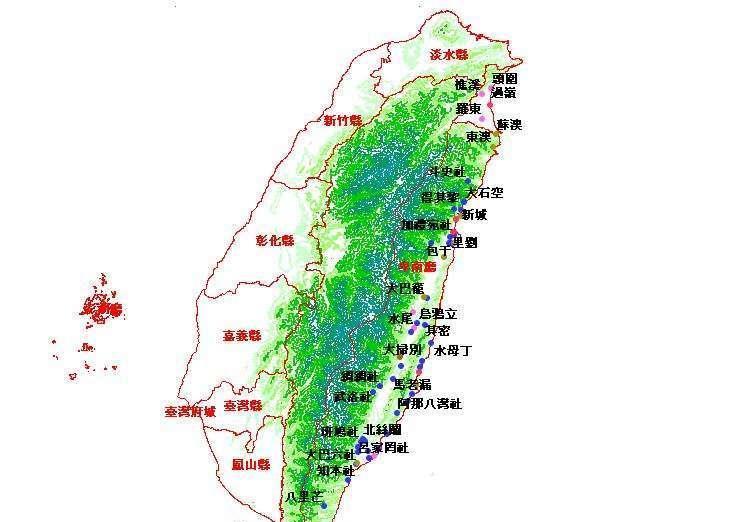

随後,林爽文的部隊在半個月以内接連攻克彰化、鳳山、諸羅、竹塹等地。他甚至在彰化自稱“盟主大元帥”,建号“順天”。到了1787年初,起義軍已經控制了大半個台灣。隻有三個城鎮還在清軍手中,分别是南部台灣府城、諸羅縣城、鹿港城,也就是現在的台南市、嘉義縣、彰化縣鹿港鎮等地。

起義軍勢如破竹,主要有四個原因:1清軍内部貪腐橫行,士兵的軍饷被層層克扣,他們大多去做小生意,缺乏操練,軍心渙散。2清軍内鬥激烈,遇事互相推诿,是以各自為戰,沒有後援。3起義軍極其痛恨清廷和清軍,士氣很高。4天地會崇尚江湖義氣,互助互濟,是以能夠形成強大的凝聚力。

起義軍雖然控制了台灣的大部分地區,卻始終無法攻克府城和諸羅。他們缺乏攻堅經驗,而且遇到了守軍的頑強抵抗。另外,當地的一些地主組織了一支隊伍,和清軍一起抵抗起義軍,起義軍腹背受敵。不得不承認,台灣鎮總兵柴大紀野戰不出色,但是守城倒有一些本事,府城和諸羅始終未被攻破。

起義軍的聲勢愈發浩大,終于引起了福建總督常青的重視。他先後派出三路大軍,合計五千人以上,很快形成了對起義軍的合圍态勢。他們以為起義軍不過是烏合之衆,遇到清軍主力以後,必會望風而逃。然而起義軍卻很快打腫了這位封疆大吏的胖臉,雙方僵持了一年以上,清軍甚至陷入了包圍中。

随後,清軍又增派近兩萬人,但是始終未能擊潰起義軍,雙方繼續在台灣府城附近對峙。乾隆皇帝忍無可忍,毅然派出心腹愛将福康安前往台灣平叛。據統計,福康安來到台灣後,駐紮在台灣的清軍已經達到了五萬人以上。福康安對外宣稱有十萬大軍即将趕到台灣,給起義軍造成了不小的心理壓力。

福康安一邊對起義軍進行瓦解和招安,一邊聲東擊西,迫使起義軍放棄了諸羅城。清軍人多勢衆,而且有重炮火槍,很快殺得起義軍節節敗退。清軍多路出擊,于侖仔頂和牛稠山連敗起義軍,乘勝占領大裡杙莊和集集埔,最終在老衢崎附近俘獲了起義軍頭領林爽文,也就是現在的台灣苗粟縣竹南鎮。

林爽文不幸被俘,很快被押送到北京城,并被斬首示衆。他的搭檔莊大田等人率餘部退入台灣最南端的琅峤山,不久也兵敗被俘,随後被殺。就這樣,曾經聲勢浩大、轟轟烈烈的林爽文起義,徹底退出了曆史舞台。然而,保衛台灣的功臣柴大紀曾被封為一等伯,卻很快被清廷斬首示衆,還不到60歲。

平定林爽文叛亂後,清廷重新審視以前的治台政策 ,吸取教訓加大了對台灣的管轄與治理。我摘錄其中的部分新規供大家參考:放寬渡海來到台灣的限制,友善商民往來;加強吏治 , 強化官吏督責權 ;添兵、增汛、 建城 , 以資守禦 ;整饬駐台班兵與營伍,嚴禁私自出營 ;鎮撫番民 , 強化治安 ……

乾隆五十四年正月 , 福康安改任為兩廣總督 , 善後措施的執行與部分新章程的訂立 , 便由他的繼任閩浙總督伍拉納會同福建巡撫徐嗣曾、總兵奎林、台灣道萬鐘傑等人實施完成。 此後的幾任總兵或者道員還算勤勉,台灣在整體上還算平穩,善後的各項措施大緻上獲得了預期的結果,不過積弊難除。