1950年6月北韓戰争爆發,1950年10月,中國人民志願軍入朝參與作戰,就此開始了長達三年的北韓戰争,而這場深刻影響了北韓半島及世界格局的戰争,其實從二戰結束時候就埋下了禍根。

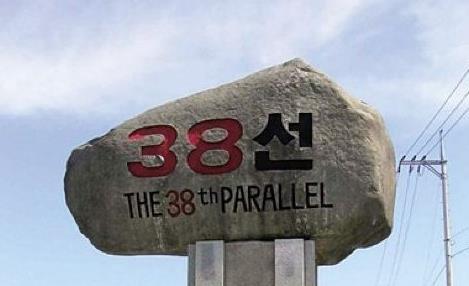

三八線

日本在北韓半島的投降

侵略的戰争終究不會勝利和長久,在亞太和太平洋戰場發動侵略的日本終于到了窮途末路。1945年8月15日正午,日本裕仁天皇向全日本廣播,接受波茨坦公告、實行無條件投降,結束戰争。

半個月後,也就是1945年9月2日,根據盟國協定,盟軍最高司令官麥克阿瑟在第一号指令中,以北緯38度線為界作為美蘇兩國軍隊分别受理駐朝日軍的投降事宜和對日開展軍事活動的臨時分界線,以北為駐朝蘇軍受降區,以南為美軍受降區。日本投降後,美、蘇軍隊分别進駐三八線南北地區,就此拉開了美國和蘇聯在北韓半島的角逐。

日本無條件投降

雖然北韓擺脫了日本的殖民統治,但是并沒有擺脫其坎坷的命運。

1948年8月和9月,北韓半島南北地區先後成立大韓民國和北韓民主主義人民共和國。大韓民國(南北韓)和北韓民主主義人民共和國(北北韓),從成立之初,就決定了最終将走向戰争,因為一個受美國為首的資本主義陣營支援,一個靠蘇聯為首的共産主義陣營支援!

終于,1950年6月25日,北韓戰争爆發了,而爆發後不到兩天,華盛頓政府就決定參戰,是什麼原因導緻了美國以最快的速度決定了要參加這場戰争呢?

已經積蓄了三年的冷戰能量

自1945年結束二戰開始算,聯手終結了法西斯主義的兩大大國蘇聯和美國,在不到一年的時間卻已經“反目成仇”了,因為二者都有一個世界大國的夢想,卻擁有着截然對立的政治形态,一場曠日持久的冷戰開始了。以美國、北約組織為首的資本主義陣營和以蘇聯、華約組織為首的社會主義陣營之間展開的一場除正式交戰以外的多領域對抗。

1946年,丘吉爾訪美的鐵幕演說拉開了冷戰的序幕;

1947年,杜魯門主義的形成标志着冷戰的開始;

英國前首相丘吉爾的鐵幕演說

美國總統杜魯門

雖然離1955年形成最終的兩極格局還有一定的時間,但北韓戰争爆發的時候,冷戰已經蓄力三年了,而二戰日本投降時候留下的北韓格局無疑為冷戰在東方提供了土壤。

美國政客的叫嚣

北韓戰争爆發沒多久,南北韓及其軍隊就大潰敗的情形完全驚呆了大洋彼岸的華盛頓政客,華盛頓政客們感覺到,如果南北韓及其上司的軍隊如果解體了,那麼北韓半島将會成為一個完全的共産黨上司的國家,那對美國占領日本的戰略将會是緻命的影響。

約翰.福斯特.杜勒斯

一個叫約翰.福斯特.杜勒斯的政客(雖然在杜魯門時代可以說是籍籍無名,卻在埃森豪威爾政府成為了國務卿),以“戰争邊緣政策”而臭名昭著。提出了即使要冒着蘇聯采取行動的危險,也要出兵幹預北韓半島的局勢,這也就成為了最初美國對北韓半島的行動方針。

可以說這種思想基本上就成為了一種流行病,後面所有的決策都是為了證明出兵北韓是“名義正确的”。當然,作為杜勒斯,沒有能力左右什麼,但是美國總統杜魯門可以。

布萊爾大廈的會議

獲悉南北韓岌岌可危,漢城即将失守的消息,當時正在日本東京的國務卿艾奇遜,除了将此事送出給聯合國,還急電了在密蘇裡州大獨立城度周末的杜魯門,杜魯門于北韓戰争爆發的第三天(北韓時間6月26日,美國時間6月25日)下午飛回了華盛頓,在飛回華盛頓的路上,杜魯門就堅定了出兵幹預北韓的決定,其後來說:

“如果自由世界不加幹預,允許共産黨強行進入大韓民國,那麼在強大的共産黨鄰國面前,就沒有反抗侵略和威脅的小國了。”

杜魯門回到華盛頓的當天晚上,就在布萊爾大廈組織召開了第一次會議。第一次會議出席人包括了艾奇遜及其助手、還有美國國防部及軍方的代表,并産生了嚴重的後果,雖然此時的決策并沒有到并不可以更改,但是基本上堅定了各界出兵北韓的決心,并基本上達到了“民意正确”。

正所謂一個研究美國政治的學者阿裡克賽斯.德.托克維爾說的那樣:

在美國被選為公務上司人的人,也許會時常不守信用,或常犯錯誤,但他們卻不敢與大多數人故意為敵。

因為以共和黨為首的主戰派加之在國内已經形成的“民意”,讓一切都箭在弦上。

雖然安理會針對北韓半島出台了決議,但顯然被北北韓無視了,北北韓的攻勢讓漢城岌岌可危,艾奇遜坐不住了,要讓杜魯門再次召開會議,盡快決策。布萊爾大廈的第二次會議,在6月26日召開了,産生了三個決定性的決議:

1、取消對美國空軍、海軍的限制,他們可以随時攻擊北北韓軍隊,包括裝甲兵和炮兵;

2、在目前階段,攻擊範圍僅僅局限在三八線以南,不得越過三八線;

3、責令第七艦隊防止台灣和中國共産黨之間進行軍事行動。(第三條決議跟艾奇遜訪日及駐日盟軍司令麥克阿瑟有關,這是另一個故事,此處不贅述了)

就這樣,在這三條方針的指導下,随着麥克阿瑟仁川登陸的意外成功,北北韓軍隊腹背受敵,很快北韓半島的局勢就發生了根本性的變化。

越過三八線與跨過鴨綠江

不過,即便如此,如果美軍堅守決議第二條,不越過三八線,那麼北韓半島的形勢又是另外一番情形,但事實并非如此。美國國務院卻不在這個架構内行事,妄圖摧毀北北韓,在北韓半島建立一個由李承晚統治的統一北韓,不惜把炮火引到鴨綠江邊,甚至将炮火燒到了中國丹東等地的邊境上(雖然稱是誤傷,但是大家都心知肚明),這讓中國感受到了空前的領土威脅。

中朝邊境,一江之隔

9月30日,也就是仁川登陸成功不久,總理周恩來在政協國慶大會上發表強硬講話:

“中國人民決不能容忍外國的侵略,也不能聽任帝國主義對自己的鄰人肆行侵略而置之不理”。

10月3日淩晨美國部隊大規模進入北韓半島北部前,周恩來召見印度駐華大使潘尼迦,要他轉告美國政府:

“若美軍跨過三八線,侵略北韓,我們不會坐視不顧。”

這番警告被杜魯門視為中國對聯合國的“外交訛詐”而沒有被重視,反而被認為是中國對美國的宣戰。

出兵北韓

其實從北韓戰争爆發,到中國人民志願軍在北韓打響第一槍,中間有了四個月的時間,其實對是否出兵北韓,中國是非常糾結的。因為中國曆經多年戰亂,百廢待興,卷入這場戰争對國家發展不利。

前蘇聯解密檔案表明,斯大林作為社會主義陣營的首腦訓示中共派兵介入,但是直到10月初,中國政府仍然未能對參戰與否做成最後決定,中間經曆了很多讨論:

十月初,周恩來趕赴莫斯科跟蘇方讨論參戰問題;

1950年10月4日,中國西北軍政委員會主席彭德懷奉命抵北京商讨北韓問題,

1950年10月8日中國共産黨中央政治局擴大會議上才最終決定介入北韓戰争。

而作出這個決定的直接原因是美國飛機轟炸中國安東(今遼甯丹東),中國領土安全受到嚴重威脅,再一個就是麥克阿瑟這個戰争狂人,什麼事情都可以幹出來,如果美國占領北韓半島,後果不堪設想。

志願軍度過鴨綠江

終于,中國人民志願軍開赴北韓,展開了一場波瀾壯闊的“支援北韓,保家衛國”的戰鬥!雖然經過艱苦卓絕的鬥争,取得了勝利,但這卻是被兩極格局對抗卷入付出的代價。